第二部 のしてんてん系宇宙と他者

目

次

第一章 のしてんてん系宇宙の概略

第二章 認識

第一節

認識の構造

第二節

記憶について

1、記憶とコンピュータ

2、記憶の働き

第三節

記憶と時空

1、時間

2、空間

第三章 他 者

第一節

他者とは何か

1、他者と他人

2、視点と他者

3、心的存在としての他者

第二節

私空間

1、私空間とは何か

2、私空間の構造

3、私空間ともの

4、私空間と他者

5、成長する私空間

第三節

他者存在

1、「育み」と「教え」

2、ことばとコミュニケーション

3、表現と受容

4、表現と受容の関係

5、「私」の表現と他人の受容(反省)

6、現前しない他人に対する受容

7、現実受容

8、空想受容

9、もの(環境)に対する受容

10、終わりに

第四章 他者論の周辺

第一節

芸術について

第二節

愛について

第三節

神について

第四節

他人について

第 一 章

のしてんてん系宇宙の概略

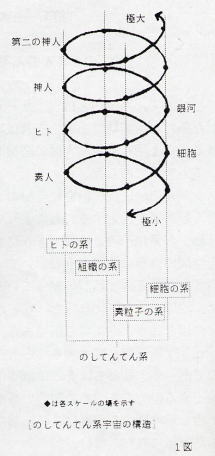

のしてんてん系宇宙とは、スケールの場という考え方を導入して得られた新たな宇宙観である。それは現代科学の示す世界=宇宙の領域をはるかに上回り、我々人間の認識し得る最大の世界を示していると言ってもいいであろう。

スケールの場とは、自在に自分の大きさを変える事の出来る「私」という観察者を設定することによって得られる世界のことである。

「私」が素粒子のような大きさにまで縮小すると、そこには、ただ宇宙空間のように原子のうごめいている世界が広がっている。このとき「私」の立っているスケールの場を素粒子の場と呼んだ。一方、地球の大きさになった「私」が見る世界を地球の場というのである。

「私」は際限無く拡大することも出来、限りなく縮小する事も出来るのであって、私たちはそこに無限に続くスケールの場を設定することが出来る。このスケールの系が時空の世界を重層的に存在させる。これがのしてんてん系宇宙に外ならない。

のしてんてん系宇宙から見れば、科学の示す宇宙は「ヒトの場」という一つのスケールの場に過ぎないのであって、のしてんてん系宇宙の示す世界がはるかに大きな領域を持つことはこれだけを取ってみても明らかであろう。

そして我々は既にこの新たな宇宙観が、人間の認識の及ぶ最大の世界である事を示し得たのである。

のしてんてん系宇宙を想定した際に、私達は二つの仮定を打ち立てた。

その一つは、私達の身体を構成する最小単位である素粒子の上に、私達と同じ生態系を持つ素人が存在するということであった。

スケールの場を素人の世界にまで縮小すると、観察者である「私」が目にするものは素粒子という地球の上に生息する素人たちの社会であり、素粒子の地面は、あたかも地球のように山河や海があり、見上げる空には他の素粒子が天体のように広がっているのである。

この素人の住んでいる世界は実のところ、私達自身の身体であることに注意を向けなければならない。そしてこの世界を見ることができるのは、自由に身体の大きさを変える事の出来る観察者=「私」だけである。「私」とはこののしてんてん系宇宙を自由に旅行することの出来る空想の乗り物と考えていいであろう。

「私」が素人を目にするためには、「私」が細胞の大きさになり、更に分子の大きさに縮み、更に縮小してその素粒子が地球と同じ大きさに見えるようになるまで縮小して行くことが必要である。

この時「私」は、およそ1億分の1の大きさの更に10兆分の1という大きさに縮小していることになる。このことから、素人の存在する位置を想像することが出来るであろう。素人はまさに私の体内に存在するのである。

もう一つの仮説は、私達の住む地球そのものを1素粒子として身体を構成し存在している神人がいるということである。

この神人も私達には見ることの出来ない存在であり、「私」を拡大させることによってようやくその姿を見ることが出来るのであった。

「私」が人間の大きさから地球の大きさになり、銀河の大きさに拡大する。すると銀河は細胞のように見えるだろう。更に大きくなると、

「私」が目にするのは、細胞(銀河)が集合して出来た器官(大宇宙)が広がっている光景であろう。

「私」は更に拡大する。するとそこに、ようやく神人の姿が現れてくるであろう。この時「私」は人間を1億倍して、更に10兆倍した大きさになっていることになるのである。

この1億×10兆=1022という数値は、螺旋構造をもつのしてんてん系宇宙のサイクル定数であった。私達の世界であるヒトの場から見れば、1022倍毎に神人が現れる。また逆に縮小すれば10−22倍毎に、素人が際限無く現れてくるのである。これがのしてんてん系宇宙の大まかな構造だったのである。

この、のしてんてん系宇宙の記述に関して見ておかなければならないことは、その視点が終始「私」という中心から放射状に論じられていることである。言って見れば、それは一人称である「私」のみをとらえた存在論ということになるだろう。そうだとすれば私達はまだ他者問題について論じていないことになる。

なるほど、ヒトの場から神人の場に至る場合を考えて見ても、私はヒトの場の他者とともに収束されて一人の神人となるのであるから、他者問題は私の中に解消されるかに見える。

私達は等しく神人の一部として存在しているのである以上、のしてんてん系宇宙には他者は存在しないという言い方をまったく否定する訳には行かない。まさに、のしてんてん系宇宙は限りなく0と1に近づいて行く一つの存在の内部そのものなのであるから、上の結論は一応正しいと言わざるを得ないのである。

しかしよく考えてみれば、この論理は、のしてんてん系宇宙をヒトの場から上位の方向に眺めたものである。逆に下位の方向に目を向けるなら、一つに収束したものは常に分散を繰り返して行くはずである。

とするならば、のしてんてん系宇宙は、無数の個の集合体であるという理論も一方で成り立っているであろう。ここに他者問題が存在するのである。

実際、のしてんてん系宇宙は、ヒト、組織、細胞、素粒子、という4つの系を螺旋を描いて連鎖して行く構造になっているのであったが、

ヒトの系から素粒子の系に移る所で断絶があったのである。

すなわちのしてんてん系宇宙は、素粒子→細胞→組織→ヒトと収束を繰り返し一つのサイクルを完結する。

神人の存在は、地球→銀河→大宇宙→神人と収束を繰り返した所にある訳であって、人間は神人の最小単位である地球の上に乗っているに過ぎないのである。

地球を含めた天体が収束して銀河になるというように、私を含めたヒトが収束して地球になるということにはならないのは自明のことであり、この意味からもヒトや神人、そして素人などヒトの系に現れる存在は物質の示す最高の形態であると結論付けたのであった。

したがってヒトの系は、のしてんてん系宇宙の中で、物質的な存在目的をもたず、その意味で絶対的独立と自由をもつのである。

そうであるならば、ヒトの場における無数の人間(人間に限定する必要はない)が、それぞれに「私」をもち、世界を、それぞれの「私」を中心にした放射状の認識をもって見ているのは確かなことのように思われる。この放射状の認識が相互に交錯して他者があり、愛し合い、

憎み合うというような人間社会を築いている以上、私達は他者問題を避けて通る訳には行かないだろう。

以下、我々は他者とは何かという問題を探って行くことにしよう。

第 二 章 認

識

第二節

認識の構造

のしてんてん系宇宙は、時間と空間という二つの無限系に対し、もう一つの無限の系、すなわちスケールの系であるのしてんてん系を中軸にすえた宇宙である。のしてんてん系は拡大しながら限りなく1に近づき、他方では縮小しながら無限に0に近づいて行く。のしてんてん系宇宙はすなわち0と1の間を存在で埋め尽くしている宇宙ということが出来る。その宇宙の限界点は、時間と空間及び、のしてんてん系と私達が呼ぶスケールの系の三つの無限のかなたにある。

それは言ってみれば、人間の認識が完全に伸び切った最大の領域を示していると言っていいであろう。なぜなら、無限とは認識が永遠に抜け出す事のできない領域を示しているのであって、言わば精神のブラックホールなのである。

そうだとすると、のしてんてん系宇宙は認識の作り出す最大の世界だということが出来るだろう。スケールの場という考え方も、実のところ認識の一つの方法なのである。

認識とは、そのものの意識に現れた情報を自分との関連において意味付けることであり、その意味で世界を認める力であるということができる。

したがってまたこのことは、認識がそれぞれの人によって異なった形で現れるということをも示しているのである。

では認識とは何なのか、私達は他者論に入る前にこの認識について詳しく見て行くことにしたい。

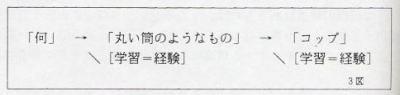

テーブルのうえにコップがあるとしよう。

私はそれを見て、「テーブルのうえにコップがある」というだろう。

あるいは言葉にしないまでも、一瞬目に止めるだけでテーブルの上にコップがあることを知るはずである。

この時私達はコップを認識しているという。

このことを掘り下げて考えてみるとどうなるだろうか。

今ここに、これまでにコップというものを見たことも聞いたこともない、コップをまったく知らない者がいたとしよう。このとき、彼はコップを見てどんな反応をするだろうか。

彼はテーブルを見る。そこに今までに見たこともない不思議なものがのっているのを認めるであろう。コップを知らない以上、彼は決してそれをコップと認めることは出来ないはずである。

代わりに彼は「テーブルのうえに丸い筒のようなものがある」というであろう。あるいは言葉を発しなくとも、コップを見た瞬間に注意を引き付けられた彼は、コップをそのようなものとして認めるのである。

このとき、コップを知らない彼には、認識がないと言えるだろうか。

確かに彼には「コップ」という認識はないと言えるかもしれない。しかしそれは、彼が学習=経験を通して知識を蓄えることで解決する問題であって、決して認識がないとはいえまい。

「テーブルのうえにコップがある」という認識と、

「テーブルのうえに丸い筒のようなものがある」というときの違いは、単にコップという名を知っているのかいないかの違いであって、「丸い筒のようなもの」も認識の一つであるという事が出来るのである。認識の形が違うだけであって、二人が認めているものは同じコップであることは疑いない事実である。

しかし分かり切ったことではあるが、コップという存在がそれぞれに異なった認識を投げかけているというのではない。

コップからやってくるのはその外面、すなわち色や形と言ったものであり、そして無論この色や形にしても、それ自身が見るものの目の中にやって来るのではない。そんなものがやって来るのだったら、目の中はまたたく間に倉庫のようになってしまうだろう。

結局我々の目にやって来るのはコップの表面を反射して来る光なのである。

回りくどい言い方になってしまったけれども、この分かり切った事柄の再確認はこれからの考察に重要なのである。わたしたちにやって来るのはテーブルでもコップでもない。それは光なのだ。私達はまずこのことをしっかり押さえておかねばならない。

光りはコップの姿を投影して、私達にその存在を知らせる。

このことは「テーブルの上にコップがある」と認識する者にも「テーブルの上に丸い筒のようなものがある」という者にも、全く変わらない同一の条件として与えられる。この同一の条件の元で、上述のような異なる認識が現れて来るのであるが、こうした認識の差異について考えてみることが、認識の仕組みを知るうえで大きな手掛かりとなるように思われるのである。

同じ情報がやって来るにもかかわらず「コップ」という認識と「丸い筒のようなもの」という認識では大きな違いがある。このとき前者は後者のそれに比べてはるかに高度な認識ということができよう。

はたして前者にはあって後者にないものは何かと考えたときに、まず見えて来る答えは学習=経験ということだろう。

確かに、「丸い筒のようなもの」という認識に対して、『それをコップと呼び、水を飲むときに使うものだ』と教えられることで、十分その認識を高めることが出来るし、またそれ以外に彼の認識を高める方法は考えられないのである。

そうだとするならば、学習=経験は認識を高めて行くための重要な要因と言い得るだろう。

私達は学習し経験した事柄を記憶として知識に蓄える。そしてその記憶が「丸い筒のようなもの」という認識によって引き出され、それはコップであるという上位の認識を導くのである。

「これはコップである」という認識と、「丸い筒のようなもの」という認識の間にはさらに大きな違いが考えられる。

「丸い筒」という認識は、外形を見たままに記述したものであって、

その背後にはなんら具体的な意味合いがある訳ではない。「丸」にしても、「筒のようなもの」にしても、その意味で一般的な概念を示す言葉であって、そこには具体的な意味合いが無いということから、抽象的言語というべきものであろう。

「丸い筒のようなもの」という認識の裏側には、「これは何であるのか」という疑問が内在している。

人間の知性はそこに働いて、丸い筒のようなものが何であるのかを知ろうとするであろう。何物かがあり、それが何を意味し自分に対してどんな意味合いと関連をもっているのか、知性はいまだ知り得ぬものに対して、常にこのような問いかけを行うのである。このことは後で述べる機会があるだろう。いずれにしてもこのように、「丸い筒のようなもの」という認識の背後には、「これは何であるのか」という疑問が隠されているのである。

一方、「これはコップである」という認識の背後には、単に「コップ」という具体的な物質的意味合いだけがあるのではない。そこには「コップ」を通して連想される、経験して記憶された一切のものが内在しているのである。すなわち水を飲むとか、渇き、潤い、食事、酒など、まさに自分の生活(人生)の全般にわたっての関連が、「コップ」という認識を裏打ちしているのである。

「コップである」という認識はそういう意味で、この者の生きている世界全体から浮かび上がってくるものなのである。

認識は、その者の学習=経験を通じて広げられた全世界を背景にして成立する。しかし学習=経験そのものは、今見て来たように認識を高めるための補完的な役割を果たしているのであって、認識そのものではない。

私達の知りたいのは、認識の基本的な構造である。そのために、私達はさらに下位の認識に溯って行くことにしよう。

「丸い筒のようなもの」という認識には、「丸い」、「筒」、「もの」という抽象的言語を知識として持っている必要がある。このことはすぐに判ることであるが、ではこれらの知識を持たない者がテーブルの上のコップを見た時、どのような認識を示すだろうか。

これらの者が示す認識は次のようになるだろう。

「何かがある」

この認識の背景にあるものは、「ある」か、「ない」という有無を識別する知識という事になろう。そして、「何」という問いかけを含む言葉がその上に乗っている構造になっていることはすぐに判ることである。

彼の目には、確かにテーブルの上にコップが見えているであろう。目の網膜にはコップの姿が像を結んでいるはずであり、この事実は認識の高いものにも低いものにも同じ条件として与えられているだろう。違うのはそれぞれの認識主体が持っている知識の量にほかならないのである。

「何」という認識は、「丸い」や「筒」という認識に比べると明らかに低次元にある。

「丸」や「筒」というのは確かに抽象的な意味合いをもちながら、しかし目にしたものを具体的な形状でもって把握している。それに対して「何」はそのものを一切具体的に捕らえることが出来ず、ただそれに対する問いかけだけが存在しているのである。

知性は、未知のものに対して、それが何であるのかを常に問いかけるものであると既に書いたが、この「何」は、まさに知性の働きそのものと言ってもいいであろう。「何」という認識は、学習=経験によっ

て「丸い筒のようなもの」という上位の認識に至り、さらに学習=経験を重ねることによってそれは「コップ」であるという認識に到達するのである。

この「何」→「丸い筒のようなもの」→「コップ」という流れは、認識が高まって行く一つの方向を示しているといっていいであろう。

このとき認識を高めて行くのは、「何」という問いかけと、それに呼応した学習=経験にほかならないのである。

そうだとすると、この「何」という認識(問いかけ)は、知性の始まりと見ていいのかもしれない。

さて、この「何」という認識のさらに低い次元には「有る」という認識がある。

今までの論法で言えば、「何」という問いかけさえも持たない者がいたとすると、この者の認識は、ただ「有る」というに止まるであろう。

「有る」という認識は、そこに有無の判断があることを物語っている。

それはつまり、この者がすでに「テーブルの上にはコップがない」という経験を、知識として持っていなければならないことを意味している。なぜなら、普通テーブルの上には何も置かれていないという事を知らなければ、テーブルとコップが、そもそも別々の物なのか一体の物なのかさえ区別することが出来ないであろう。

すなわち「有る」という認識は、「無い」という経験が背景となって初めて成立するのである。逆に「無い」という認識は「有る」を背景にして成り立つとも言え、そこには有無の観念のあることを我々は見ておかなければならない。

では、この認識を更に溯るとどうなるであろうか。

「有る」という認識から有無を識別する能力を抜き取ると、先に述べたように、もはやコップとテーブルは区別がつかず、一体の物として目に写るばかりとなるだろう。

更に言えば、この者にとってはテーブルと、それを取り巻く世界(背景)との区別さえもつけることが出来ないであろう。これは目に見えるもののすべてが、一枚の絵に描かれた模様のようにしてしか認識されていないことを意味している。

まさに「これ」という認識だということが出来よう。

「これ」とは、見えている世界そのものを指しているのであって、テーブルも、その上に置いてあるコップもそれを取り巻く室内の光景も、ただ見えるままに知覚されているに過ぎないのである。

この者にとっては、目にするもののそれぞれが一つ一つ意味合いを持ち、独立した単体であるということなど知り得ず、一切のものの区別がつかないまま視界そのものが「これ」として受け止められている訳である。

したがって、この者にとっては視野に広がる世界を平面的に見ている訳であって、例えばものの重なりとか遠近と言った観念や立体というものの見方などは存在しないであろう。

なぜなら立体や遠近という概念は、およそ物と物の関係を認識しない限り成立しないからである。なお、立体や遠近の問題は後で詳しく述べる機会がある。

いずれにしても、「有る」という認識から有無を識別する力を取り去ると、この者に残る能力はただ見るという事だけであり、彼の目に映っているのは色と形の平面的な模様ばかりなのである。

無論だれの目にも映っている像は同じである。違うのはこの色と形の平面的な映像に対して、何らかの意味付けが出来るのかどうかなのである。

まさに「これ」という認識は、目に映る像に対する何らの意味付けも出来ない状態を示している訳である。

私達は、認識という人間の基本的な精神的営みを少しずつ下位の方向に逆戻りしながら、そこに現れるそれぞれの認識の形を見てきた。

それは認識の構造を知るための観察であった訳である。そして私達は最後に「これ」という認識に行き着いたのである。

すでに気付いている方もあるかもしれない。すなわち、「これ」という認識は、実際には赤ん坊のことを指している。

私達はいつの間にか成人から子供を経て赤ん坊にまで逆上って来たことになる。

無論赤ん坊は「これ」という言葉を持っている訳ではない。したがって実際には「これ」という言葉で目に入るものを認識しているのではない。

それはまさに見ることによって与えられる未分化の感覚そのものと言ってもいいであろう。

それにしても私達は「テーブルの上にコップがある」という認識から、次々と学習=経験によって得られた知識を差し引いて行くことで認識を単純な形にしようと試みたのであったが、最後に残ったのが、「これ」という認識であった。

ところで、この「これ」という認識は果たして認識と呼び得るのだろうか。

私達は認識について『そのものの意識に現れた情報を自分との関連において意味付けること』であると冒頭に書いた。

このことから考えてみれば、あるものを認識するためには、少なくともそのものを取り巻く背景の中から認識する対象が浮かび上がって来なければならないだろう。

すなわち対象と背景がはっきりと区別(判別)されていなければならないはずである。

そうだとすると、「これ」という認識は実は認識とは呼び得ないことが分かる。

「これ」とは、認識に至らない視覚そのものとでもいうべきものなのである。

テーブルの上のコップを見たとしても、どこまでがコップでどこまでがテーブルなのかを理解せず、そもそもこれらが別々に存在していることさえ知り得ないのである以上、これはもはやものを見ているというよりも、光りそのものを感じていると言った方がいいかもしれないだろう。

そうだとすると、「これ」は認識と呼ぶよりも意識と呼ぶべきであろう。正確に言えば、意識に照らし出された視覚という事になる。

生まれたばかりの赤ん坊は、光を映像として捕らえられずに明暗という光の要素だけを感じ取っているという。

すなわち赤ん坊にとっては、視覚に捕らえた光による明暗の情報が赤ん坊の意識に浮かび上がっているに過ぎない訳である。

生命誕生の最初に意識があるということを、私達はまずここで確認しておかなければならない。

生まれたばかりの赤ん坊には、学習=経験の量がゼロと考えるならば上の帰結は十分に納得のいく結果だと言えるだろう。

「のしてんてん系宇宙」第二章(心の系)の中で、私達は意識についての考察を試みた。

そこで私達は『認識は私達の内側に立ち現れてくる意識によって浮かび上がる人間の知恵と感覚の総体である』と表現したが、期せずして認識の構造を探るこの過程の中で、そのことを裏付ける結論を見いだす事になった。

『のしてんてん系宇宙において、光りは宇宙の外部(表面)を照らし出し、意識はその内部(内側)を照らし出す』という考え方が、第一部の主題であったのである。

その中で意識は、私達の体内に現れる「快・不快」を照らし出し、このことが人間の行動を決定付けていく心をつくり出して行くのだということを示したのだった。

それにしても意識は、体内に起こる「快・不快」のみならず、さまざまな感覚をも照らし出す。

視覚に基づいて起こる認識の根底にあるものはまさに、光によって刺激を受けた視覚と、それを浮かび上がらせる意識の関連を示す構図であった。それはまさに原認識とでも呼ぶべき人間の基礎部分なのである。

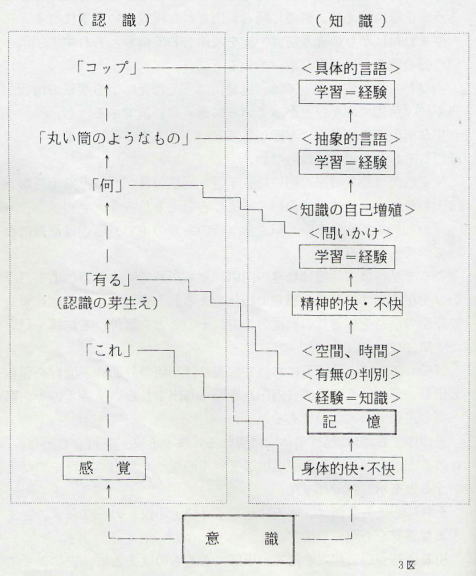

ここで認識の構造についてまとめてみよう。

まず、いままでの議論を図示すると次のようになる。

記憶は、意識に照らし出された「身体的快・不快」や、「精神的快・不快」を知識として蓄える働きをし、人間を幼児から成人へと成長させて行く。

そしてそれぞれの段階の知識は、感覚をへて意識に上ってくる事象に対して意味付けを行うのである。

これが認識の基本的な形だと言えよう。

無論それだけが認識のすべてだという訳ではない。なぜなら認識は感覚(視覚等)によって与えられる事柄についての意味付けだけに止まらないからである。

私達人間は、蓄えられた知識が高くなるにつれて、空想の能力を高めていく。

空想は、現実に見えも聞こえもしないものを、まるで現実のように思考の中に取り込んで行くのであるが、実はそれ自身が既に認識のひとつだと言えるのである。

なぜなら認識とは意味付けのことであり、そこに表されるものは認識主体と対象の関係に外ならないのである。空想もまた、それが現実か否かを別問題として、明らかに自分(認識主体)との関係を示している事に変わりはないのである。例えばそれは恐れであったり期待や憧れであったりと、日常生活の精神的側面を思い浮かべれば十分に理解することが出来るであろう。

赤ん坊は初めて見る世界を、「これ」という形で受動的に受け止める。

しかし私達成人が、同じように全く経験したことのない光景を目にした場合、私達は決して「これ」という形で目にするすべてを一つの光として受け入れることは出来ないであろう。

無論目にした瞬間を考えれば、それに即応して認識が働き始めるその前という時点があるはずで、この瞬間を取ってみれば、目にする光景は「これ」という形でとらえられているであろう。にもかかわらず認識が働きだすや否や「これは何か」という問いかけが投げかけられるであろう。

決して赤ん坊のように、「これは何か」という問かけなしに、やってくる光景を見続ける事などとうてい出来るものではあるまい。

ある程度発達した認識は、認識そのものの力によってさらに高度なものに拡張して行く。少なくとも「これは何か」という問が生み出されてからは認識の急激な成長が見られる訳であるが、これは未知のものに対して、問いかけることで自らの認識に取り込んで行こうとするメカニズムに外ならないであろう。これは後で述べることになる他者との関連(学習)を暗示している。

ともあれ認識はこのようにして常に自己増殖して行く。

事実「これは何」という問いかけに対して、必ず何らかの答えが用意されている。例えば「それはカンガルーである」とか、「鳥」であるとか、「得体の知れないもの」などである。

つまり問いかけに対して、現在の知識のうちで解決することもあれば、だれかに聞くということで解決することもあるだろう。これが学習であることはいうまでもない。

さらに重要なことはどこからも答えの引き出せない場合である。

この時私達は赤ん坊のように、そのものについての認識を持たないままで過ぎて行くかと言えば、そうは決してならないのである。

なぜなら「得体の知れないもの」という理解も、すでにそのものの認識であるからである。

人間はこの時、さらにそれを理解しようと知識を巡らす。既存の知識で理解不可能であれば、新たな概念をつくり出してもそれを理解し認識を深めようとする。その力は未知の世界を次々と切り開いて来た人間の歴史を物語っている。

科学はまさにこの力によって成長して来たのである。科学の進歩は認識の進歩そのものであり、そのたびに私達は自分を取り巻く世界を広げ細密化させて来たのであった。

認識は新たな知識を生み、新たな知識は認識の世界をまた一歩おし広げて行く。このように認識と知識は互いに作用しながら成長して行くのである。

その意味で知識と認識はほとんど同じ意味合いを持つ。ただ念のために言っておけば、知識はすでに認識されたことがらの集積と考えられるのに対し、一方の認識という言葉の中には、能動的な認識主体の意味付けという作用が含まれていることも、この際確認しておく必要があるだろう。

私達は視覚による認識を中心に考えて来たが、そこで見て来たことは光と意識と身体がまず存在するということだった。

この原初的な構造が記憶の働きを通して知識を生み出して行き、やがて知識は、認識という作用によって知識そのものを増殖させて行く働きをするようになるのは、すでに見て来た通りである。

先の例の「コップ」という認識の図式をさらに言えば、視覚による認識がついには視覚そのものをも追い越して、より高い認識の世界に至るのを私達は知っている。

すなわち「コップ」という認識はコップをただ背景から浮かび上がらせるということだけでは終わらないのだ。

私達はコップという言葉そのものの中に自分自身の生活空間が対応しているのを簡単に知ることが出来る。

水を飲んだ記憶や、乾いた喉がいやされるときの快感、コップから連想される人々や様々な生活体験の記憶、そしてコップを取り巻く空間と気分、まさにコップという認識の背後にはこの者=認識主体の人生そのものがあると言えるだろう。

言い換えれば、コップは認識主体の世界観や人生観を背景にして浮かび上がってくるということになろう。

したがって認識とは、単にコップそのものを指し示すのではなく、認識主体の持つ認識の次元そのものをそこに示しているのである。

これは明らかにコップをコップそのものとして認識する形からさらに踏み出したものであることはいうまでもないことであろう。

したがって認識とはこの意味で認識主体そのものを指し示している訳である。

また「コップ」という認識は、更にそのコップの材質や製法、コップを作っている物質の仕組みなどというように高められ、やがて現代科学の頂点にまで行き着くであろう。

第二節 記憶について

1、記憶とコンピュータ

認識の構造は、先に見た通り意識に照らし出されたものに対しての意味付けであった。

その意味付けに必要なものは学習=経験を通して得られる知識であることもすでに述べた。

そしてこの知識を成立させているものが記憶の働きに外ならなかった訳であるが、私はこの記憶について少し突っ込んだ議論を進めてみるつもりである。

第一部で私達は、記憶とはあたかもコンピュータの働きのようなものであり、意識はそのコンピュータを動かす電気といった関係を持っているという議論を展開した。

確かにある面から言えば、記憶はコンピュータの働きに等しい性質を持っている。

しかし私達は、人間の持っている記憶という能力をそうした一面だけの理解で満足することは出来ない。

単純に私達の持つ記憶とコンピュータの働きを比較してみても、その違いは歴然としている。

まず言えることは、コンピュータは情報を蓄えるが、その情報がどういう意味合いを持つものなのかを理解している訳ではない。必要なときに必要な情報を取り出すことが出来ると言っても、コンピュータそのものがそれをやってのけるのでもない。

結局コンピュータは、人間には及びもつかない量の情報を記録することが出来る能力を持ちながら、しかし、その情報を自分のものとして、あるいは自分との関係で認知することは出来ない。コンピュータ自身が自分を知るということには決してならないのである。

一方、人間の記憶は情報を認識したうえで蓄積して行く。すなわち蓄えられる情報はすべて意味付けが行われているのである。記憶される情報の一つ一つに自分との関係が刻み込まれている訳である。

逆に私達は、意味付けの行われてない情報を記憶することはまずもって不可能であろう。

人間はのしてんてん系宇宙のヒトの系に属する存在である。

素粒子の系→細胞の系→組織の系→ヒトの系というふうに4つの系を1サイクルとして極大、極小に伸びて行くのしてんてん系宇宙の中で、『人間はのしてんてん系宇宙最高の存在』なのであった。

それは、素粒子という物の最小単位である存在から、次々と収束を繰り返して細胞、組織という形を作り上げ、やがてヒトを作り上げて一つのサイクルを終える。すなわちのしてんてん系宇宙には、ヒトの系である人間を越えて、それ以上の物としての存在形態を持つものは存在しないということを意味している。

のしてんてん系宇宙に目的があるとするならば、それはまさに、この最高の物の存在形態である人間を作り出して完結するということであった。その意味で人間は目的の完結した存在であり、自身が神であるということも出来る訳であった。

意識はこの人間の内側を照らし出し、そこに自己をつくり、心を生み出す。

一方、コンピュータは物の系にと止まったままの、生命を持たない物としての存在である。たとえそこに意識がやって来たとしても、意識が照らし出すべき「快・不快」が存在しない。すなわち認識を生み出す基本的な構造を持たないのである。

ここに人間とコンピュータの大きな違いを見ることが出来るであろう。

いずれにしてもコンピュータの得た情報を、人間の記憶にまで昇華させるためには、コンピュータそれ自体が、自ら収集した情報によって変化し、その変化を意識の下に照らし出させるのでなければならない。

すなわち自己を持つことなしには、コンピュータがどれだけ発達し処理能力を飛躍的に高めたとしても、機械という域を越えることはあるまい。ひたすら人間の持つ能力に近づけて行っても、目的を設定しコンピュータのスイッチを入れるのは結局自己を持つ人間の外にはないのである。

ともあれ、私達が主題とする記憶は単なるメモリーではない。

繰り返しになるが、コンピュータが行う記録は、コンピュータ自身がその内容を判別し、自身との関係付けを行うのではない。

逆に人間の持つ記憶は、まさにこのことが重要な要素となるのである。

私達が記憶するのは、コンピュータのように全く無意味な情報なのではない。

それは例えば赤ん坊が体験する母親の温もりであったり、空腹やミルクの暖かい香りと味であったりする。

これらが記憶として残るのは、赤ん坊が自ら生きるために起こす活動の中で得る「快・不快」というまさにその体験に基づいている。

この「快・不快」こそが直接的な自分との関連づけであることはいうまでもないことである。

あるいはまた学習によって様々な情報を私達は記憶する。それはコンピュータを連想させるゆえんであるが、しかしだからと言って私達は決して無意味なままで情報を記憶するのではない。

例えば「3」という数字を記憶する場合でも、私達はその「3」という意味と、それに対する関連を記憶するのだ。

それは兄弟の数であったり、立てた三本の指であったり、三角形であったりと、いずれにしても様々な自身の生活空間との対応の中での「3」であることに違いはない。

そこには記憶する主体自身の意味付けがあるということであり、それはまさに認識そのものということが出来よう。

結局、記憶は、認識をそのまま蓄えて行く働きをするということになる。

私達は決して情報を無意味なままで記憶するのではない。

しかし一方で人間の記憶のシステムはコンピュータと同じであって、その無意味な情報の記憶から、必要なときに必要な情報を記憶から引き出し、あらためてその情報を認識して思い出すという作業をするのではないかという考え方も成立するかもしれない。

けれども私達はとうていそのような考え方を受け入れることは出来ないだろう。

なぜなら情報をそのように無意味のままで記憶として取り込むというのはいかにも非人間的であるからである。

また一度認識したものを、再び無意味な情報に戻して記憶し、後にそれを取り出して認識するというのでは、いかにも不合理であろう。

たとえば一時的な詰め込み教育は、自分との関連付けがない部分で忘れ去られるというしっぺ返しを受けることになる。

結局のところ人間の持つ記憶の働きは、認識そのものを蓄えるということなのである。

そしてこの蓄えられた認識こそ、知識に外ならない。

2、記憶の働き

私達人間の記憶は、認識そのものを蓄える。それは知識として積み重ねられ、その者の人格を築いて行くように思われる。

そうだとすると、記憶は人間存在にとって非常に重要な働きをしていることになる。

ただ断っておきたいのは、記憶がどんな方法でどこに蓄えられるのかという問題は、わたしたちの主題ではないということである。

もっともわたしの乏しい知識からは、頭脳が記憶をつかさどるだろうという一般的な考え方の外は語ることができない訳で、それ以上のことについては専門家に任せるしかない。

それよりも私は記憶の働きについて、もう少し違った方向から考えを進めてみたいのである。

それは、のしてんてん系宇宙とのかかわりの中で、記憶がどんな働きをしているのかという問題なのである。おそらくこの議論の中から記憶のもっている本当の意味が導き出されると思われるのだ。

ところで私は様々なことを思い出すことが出来る。

例えば昨夜の食事のメニューがビーフテキとワインであったということを、私はその光景まで思い浮かべることが出来るし、その経験を人に語ることも出来る。

それが何年ぶりのビーフテキであったか、ワインの香りがどんなに優雅で幸福な心持ちにしてくれたか、そしてだからこそ、食事は貴重なものであるという認識をも含めて私は思い出す事が出来るだろう。

また私は事あるごとに、その体験から食事の大切さを主張することも出来るはずである。

これらは紛れもなく記憶の働きである。

私はまた今し方歩いて来た道程をいうことが出来る。

例えば駅の南出口を出て直進し、初めての信号を右に曲がった。そしてそこから100m程歩いて来たところだというふうに。

途中にケーキ店があり、交差点の角にはタバコ店があった事も覚えている。もちろん記憶に残らなかったその他のたくさんのビルや車や看板などがあるだろうが、総じて私はこの町並みの雰囲気を記憶に止めているであろう。

この雰囲気とはまさに、この町と私自身の関わりを示している事は疑いないことであろう。

あるいは私は今のぼっている階段の数をかぞえ、下から上まで何段あったかということを人に知らせることが出来る。

また私は子供時代から現代に至るまで、この自分が時々他人になる等というような事なく成長して来たのを知っている。夜眠っても、次の朝必ず自分として目覚めるのを疑うことはない。決して私は、目覚めた時別人になっているということはないのである。

これらもまた、記憶の働きがあるためであろう。

このように記憶は、「私」の存在と生活の全般にわたって、「私」を「私」として維持し続けているのである。

記憶の働きを単純に言い表せば、すでに過去となった出来事を保ち続け、現在の認識に作用を与えるということになろう。

そして実のところ記憶をこのようにとらえるならば、私達が時空と呼ぶ世界に対する認識そのものが、記憶の働きによる作用であることを必然的に発見することになるであろう。

このことについては、次いで明らかにするつもりである。

ところで記憶もまた意識を土台として成立しているのである以上、認識や知識と同じく心の系をつくり出している一つの要素である。

認識がその主体のみにかかわっているように、記憶もまたその主体のみに存在するのである。無論この事はいうまでもなく私達が日常的に経験の中で了解していることである。

すなわち、「私」の記憶は「私」の内にのみ存在しているのであって、その記憶を引き出して利用し知識として活用できるのは「私」をおいて外にはない。

また「君」の記憶は「君」のみが知るのであって、「私」が自分の記憶のように自在に引き出してみることは決して出来ないだろう。

私はこの事を、認識及び記憶の独自性という言葉で言い表したい。

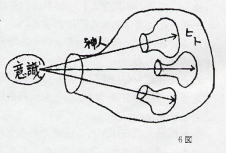

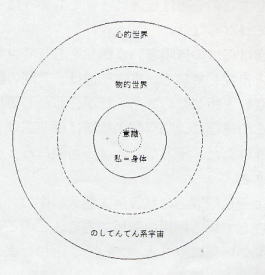

この独自性は、既に第一部で見たように意識の持つ、強い個別性がその原因となっている。なぜなら、第3図を見ても分かるように、意識こそ人間の心的活動の根源であるからである。

のしてんてん系宇宙において、意識は一つの存在でありながら、ヒトの場に存在する私達人間の内部に至った意識は、それぞれの個としての人間の内部をしか照らし出さない。自己意識とはまさに「私」の内にやって来た意識が照らし出す総てのものをさすのである。

これを意識の個別性と呼んだのであるが、それはあたかも壷の中に差し込む光に似ている。

なぜなら満ちあふれる光の世界ではあっても、壷の中に差し込んで来た光は壷という個別な内部をしか照らし出さないだろうから。

この個別性をもった意識の元に生み出される認識や記憶といったものの持つ性質を独自性と呼んだのは、認識や記憶といった働きが、意識に照らし出されたまさに壷(人間)そのものから生み出されてくるからである。

ここで重要なのは、のしてんてん系宇宙を「物の系」と「心の系」という2本の柱で考えるとき、意識は心の系の中心に存在するということである。意識は、のしてんてん系宇宙を浸すエーテルのような存在として、ものの内部を照らし続ける訳であって、明らかに物の系の外にある存在ということができるのだ。

ところが認識や記憶は、意識に照らし出された物の系の状態を示す「快・不快」から生み出される訳であり、その意味でこれらは物の系と意識の接点であると、とらえることもできるのである。

したがって「心」とは、物の系である身体と意識の相互的な在り方を示している。

私はここであらためて、こうした人間存在について、物の系と心の系(意識)のどちらに優位性があるかなどという議論の無意味さを指摘しておきたい。

ただ議論を進めるに当たって、私は物の系をベースとした論の組み立て方をして来たし、今後もそれは変わらないはずである。

意識や記憶の「独自性」という言葉も、その方向での創作であることはいうまでもない。

また現実に私達人間は、その身体性のために自己という限界を持っている。そのことを踏まえるならば、私達が自らの存在とのしてんてん系宇宙を考えるに当たって、身体(物の系)を手掛かりとするのがより適当だろうということも付け加えておきたい。

第三節 記 憶 と 時 空

1、時間

時間という概念を私達は何度か取り上げて来た。

そして時間とはのしてんてん系宇宙を構成する一つの無限系であることも既に私達は知っている。

過去と未来の双方に向かって無限に伸び広がる時間の系の中で、私達人間は現在というただ一点の上に生きている。

あたかも時間というレールの上を現在という列車が走って行くようであり、その列車が私達の住む世界そのものであると考えてもそう突飛なことではあるまい。

時間の流れの中で私達は生まれ、成長しやがて年老いて死んで行く。

人間の歴史はこの一個の人間の人生を単位としながら、絶える事なく綿々と続き、大きな一つの流れを作り出している。

私達を取り巻く世界もまた同じように歳月の流れを映し出してゆく。季節はいくたびも巡り、宇宙にさんざめく星たちの運行もまた時間の流れの中にある

私達は現在という時間の中にありながら、このような壮大な世界のうごめきを想像することが出来る。

また、現実に私達は身の回りで、世界のうごめきを見、感じることが出来るし、私達はそのことを信じて疑わない。なぜなら、この私達自身がまさにこの日常の中で時間の流れとともに生き、その成長を確信する事が出来るからである。

ところが改めて時間とは何かと問い直したとき、すなわち時間そのものの姿を見極めようと目をこらして見たとき、私達は時間というものの余りにも曖昧な姿に驚くのである。曖昧な姿というよりは、実のところ私達は時間というものの姿を認めることが出来ないのである。

時間が電気や空気と言ったようなものでないのは明らかであり、その本質は世界の変化=運動という事のほかに考えることが出来ない。

そうだとすると時間もまた認識や記憶という存在形式と同じ、心の領域に属するのではないかという考えが成り立ってくるのである。

ところで時間は時計で計られる。

時計は私達人間の知恵が作り出したものであり、時間というもののもつ要素を最も単純に取り出した機械である。

時計は秒を刻む。60の秒を刻む間隔が1分であり、その1分が60回経過する長さを1時間という取り決めがそこにはある。

私達が時計を利用する際の共通の認識は、この時計の刻む秒が常に変わらないということであろう。

時間は世界のどこに行っても、いつ見ても、同じ長さである秒を刻んでいるという共通認識が時計の機能を成り立たせている訳である。

その上で、A君は100mを12秒で走り、B君は16秒で走るから、A君はB君よりも速いという理解を、私達は共有することが出来るのである。

ところでこの1秒を規定する長さというのは何であろうか。

いうまでもなく時計の秒針が1目盛りを移動するのに要する時間である。そして一方で、それ以外に1秒という長さを根拠づけるものはないということを見ておかなければならないだろう。

どこかに1秒という時間エネルギーがあって、そのエネルギーが秒針を動かしているというような考え方は成り立たないだろうし、時間そのものが主体となって、世界に作用を及ぼしているというような論理は到底受け入れられるものではあるまい。ここに時間というものの本質があるのである。

ともあれ秒針が1目盛り移動するごとに、時計は秒を重ねて行く。これはたゆみない時の流れの中で、そのままでは曖昧な時間というものを私達の認識に明確な形として浮き上がらせてくれるのである。

私達は目をつむっていても、刻々と過ぎて行く時間を認識することが出来る。現代社会の中でそれは、おうおうにして人間から多くのゆとりを奪うことにもなっているように見える。

無論このような議論は私達の論旨ではない。ともあれ現代人は、知らないうちに時間の観念を、休みなく巡る秒針の運動に置き換えてしまっているのかもしれない。先に進もう。

議論をはっきりさせるために、時間について次のような確認をしておきたい。

|

|

|

|

|

|

り、時間とはこの長さ=変化を単位として認識される世界の |

|

|

|

動き=変化である。 |

|

このことは時間の本質が、ものの変化にあることを示している。

ところで「私」は「君」を待っている。

「私」は約束の時間より前にやって来て待っているのだが、「君」はなかなかやって来ないのだ。約束の時間を10分も過ぎたのに「君」の姿さえ見えない。さらに10分が過ぎた。あと5分で列車の発車時刻なのである。

「私」はイライラしたり心配したり腹を立てたりするだろう。このとき「私」の認識する時間は二通りの形が含まれている。

また後者は、未来の時点=『発車時刻B』に向かって休みなく近づいて行く現在と、B点との距離をもって認識する時間ということが出来る。そしてこれを減時間と呼ぶことにしたい。

ところで、加時間とはどういう捕らえ方ができるだろうか。

「約束の時間から10分経った。」というとき、時計の針は約束の時間Aから10分の目盛り分を移動している。

当然私達はこの変化を確認して時間が10分経過したことを知るのであるが、ここで重要なのはそれを知るメカニズムなのである。

すなわち、私達の中でこのように加時間が存在するのは何によってであるのか、私はそれに対して記憶と答えたいのだ。

なぜなら当然のことであるが、10分という時間を認識するためには、約束の時間Aを通過したという事実の記憶が不可欠であるからである。無論、知らないうちに約束の時間が過ぎてしまっている事だってあるだろう。そこではAを通過した記憶のあるはずはない。しかしこの時でも、「約束の時間」についての記憶を私達は認めることができるであろう。このことは、記憶がなければ時間そのものが成立しない事を物語っているのである。

時計を見て私達は、刻々と変わる加時間を見ることが出来る。このとき秒針が1秒動いたということを知るのでさえ、実は1秒前の記憶がなければならないだろう。まさに記憶能力がなくなれば1秒たりとも時間を認識することは出来ないということになる。

現代とは過去と未来の接点であり、それは瞬間であると考えられる。

その瞬間が刻々と未来に向かって進んで行く。私達がこのことを知るのはまさに記憶の働きをおいて外にないだろう。

もし仮に記憶の働きを完全に失ったとすると、世界は全く動きを止めたようにしか見えないであろう。

もちろんこの記憶能力を失った者にかかわり無く、世界は動いているだろう。そしてそのうごめきの中に身をおいているにもかかわらず、

この者に現れるのは常に瞬間の世界でしかないのである。

この者にも認識があると考えるならば、世界は始まりも無く終わりも無いまさに静止したものとしてとらえられるだろう。そしてその世界は、空間という概念さえ意味をなさないものとして与えられるだろう。このことについてはすぐ後で触れる事になる。

ところで記憶との関係については、減時間においても同じことが言える。

それは列車の発車時刻というように、現在の近づいて行く未来の時間設定が、記憶に止められない限り、私達は決して減時間を認識することはできないことからも分かるだろう。

時間は要するに、現在という瞬間を捕らえるだけでは意味をなさないということである。

変化する連続が時間となり得るのは、任意に設定した動かない点がまず必要となってくる。この時点が現在という瞬間の動きを知らせてくれるのである。設定される時点が、過去にあるか未来にあるかによっ

て加時間と減時間が現れるのはいうまでもないだろう。

先に時間を、過去から未来に向かって、敷かれたレールの上を走って行く列車にたとえたが、厳密に言えば列車は現在という瞬間であり、

実体そのものあるいは存在そのものと見ることができる。そして私達のいう時間は、その列車を乗せているレールを指していると考えることが出来るだろう。

私達の認識する時間は、まさにこのレールなのであって、決して現在という瞬間ではない。無論このレールは実体を持たない。言ってみればそれは、過去に向かってはものの変化の軌跡であり、未来に向かっ

ては変化の予感であるに過ぎないだろう。

記憶の働きを失った者について考えてみたが、実のところそのような人間=認識主体は存在しないだろう。

なぜなら認識は自分との関係を意味づけることであったが、瞬間しか存在しないような世界にあっては、目にするものの一切は意味を失うからである。

私達は自分を認識するのでさえも、瞬間のたゆみない連続がなければならないのである。

したがって、記憶の働きを失ったものは、「これ」という認識しか生み出されず、そこに現れる世界は二次元の世界しかないであろう。

これは世界自体が動きを停止した状態とも考えられる。無論世界そのものが動きを止める訳ではない。記憶を失ったために、世界の現れがあたかも映画のフィルムを一こまずつ見ているのと同じことになるだけのことである。

ここで見ておかねばならないことは、私達は決して瞬間を捕らえることは出来ないということである。

たとえ私達の能力が瞬間を判断することが出来ると考えても、目に見えるもののすべては、決して見たままに存在しているのではない。1億光年離れた星に至っては、目にする光は実に1億年前の存在の形なのである。このことは「私」の目の前にいる「君」を見るときでさえ、例外ではないはずであろう。

私達は確かに瞬間を生きているであろう。しかし私達がそれを知るのはその存在した形跡であり、その記憶を通して自己を認識し、物事や時間を認めることができるだけなのである。

このことはまさに私達の生命が、自己の存在認識にに先行していることを物語っている。自分の存在は認識によって初めてとらえられるとするならば、それは「生きる」というより「生かされる」という言葉がふさわしいようにも思える。

また一方で、私達の認識は未来の方向にも向けられる。自ら意志決定をし、未来に向けての自分の在り方に思いを致してはそこに向かおうとする、いわゆる指向性を持っている。ただ生かされるままに生きるのでもない。

2,空間

私達は生きている。

生きている限り活動し、日々の生活を営む。

大気を呼吸し、間近な自身の身体から、遠い山並みを望み、さらに天空の広大な宇宙を想像する。

この広がりを私達は空間と呼ぶ。それは明らかに絵に描かれた世界と違って、立体的な奥行きをもっている。いわゆる三次元の世界であるとされている。

私達の世界は、この三次元の世界に、時間という一次元を加えた四次元として把握される。

ところが私はこの考え方に対して、少し違った方向から見てみたいのである。それは記憶の働きと、空間の関係に外ならない。

先に私達は、時間は記憶の働きによって初めて与えられる事を示した。

これは、変化を知るためには、その変化を連続的に把握する必要があるということを意味している。

すなわち、瞬間そのものに対しての認識は、あり得ないということであった。

ところで私達はまさに、空間の中に存在している。私達はこの空間を三次元と呼ぶのであるが、これがいわゆる、物の立体に見える世界だと言っていいであろう。

ところが先に述べたように、私達は瞬間を認識することができないのである以上、三次元の世界をそのままで、空間と規定する訳には行かないのである。

例えば、私達が一瞬間だけ、この世界を見たとしよう。そのときに与えられる世界は、一枚の写真と全く同じものと考えてもいいはずである。

確かに一枚の写真を見て、私達はそこに空間を認識することができる。しかし現実には写真は平面であって立体ではない。また、その絵を空間と認識する私達の能力そのものも、実のところ学習=経験に裏付けられている訳なのである。それはまさに記憶の働きに外ならないだろう。

したがって、記憶の能力を持たないものにとっては、三次元の世界を空間としてとらえることは、まず不可能だということが出来るだろう。

これは、生まれたばかりの赤ん坊が目にする世界として推測することも出来る。認識が生み出される前の赤ん坊の目には、世界は何の意味もない光の集まりとしてしか受け止められないのである。

普通、両眼による視差から、私達は遠近を判別すると言われるが、その眺めを、空間あるいは立体として認識するのは、これまでの経験によるものの外に、目の動きによる視野の変化を、連続的に捕らえることによって初めて可能になる訳なのである。

したがって私が言いたいのは、空間とは、ただ三次元の世界のみを指すのではなく、記憶の働きによって捕らえられた三次元の世界を指しているということである。

もう少し突っ込んで言えば、記憶の働きによって捕らえられる、三次元のこのような変化こそ、実は時間そのものということが出来るのである。そうだとするならば、空間とは、すでにそこに時間の要素が含まれていると見るべきであろう。

すなわち四次元の世界こそが、私達を取り巻く空間に外ならないという訳である。

すると当然のことながら、空間が時間の流れに沿って重層的に存在するというような空想は成り立たないだろう。つまり過去が実質的に存在するのではなく、記憶の中に取り込まれるような形でのみ存在が許されているに過ぎないのである。

実際、世界=宇宙はただ一つの存在として認められ、それがたゆみない運動=変化を続けているわけであり、この運動こそが私達人間の命をも育んでいるという事はいうまでもないであろう。

したがって、いかなる科学力をもってしても、私達が夢想する時間旅行というようなものは実現しないはずである。なぜなら過去は未来と同じく、実質的に存在しないからである。

いずれにしても現在の「私」と過去の「私」が同一の空間に存在するというようなことは考えることができない。

言い方を変えて説明すれば、「私」という存在は、空間の中で独立した存在であるのではなく、まさに空間の一部として在るのである。 したがって現在から「私」のみを抽出するなどということはあり得ないことだと言わなければならない。

逆から言えば「私」がいなければ、現在=宇宙そのものが存在しないということでもある。

「私」とは、便宜的な言葉として使っており、一般的な人間存在を示している訳であるから、砕いて言えば、誰一人としてこの宇宙に対して不必要な存在はないということなのである。

ともあれ、私達は、時空という概念を時間と空間がかかわる世界として考えることが多い。しかしそれはおそらく誤りであろう。

既に見て来たように、空間はそれ自体に時間を含んでいる訳であり、その意味で時空とは、空間そのものを示していると考えるべきであろう。

もちろん、時間が存在しなくとも三次元としての空間は広がっているという考え方が出来ないことはないだろう。

私はそのことを否定するものではない。

時間はおそらく実質的にこの世界に存在するのではないだろう。過去、現在、未来という時間の在り方は、私たち人間が自ら作り上げた認識に基づいている。したがって時間が無いというのはこの認識が失われた事を意味するのであって、三次元の空間は相変わらずそこにあり続けるだろう。

認識の作用を考えずに世界を想像すれば、三次元の世界が、だれにも気づかれずに変化を続けているというイメージを描くことができるだろう。突き詰めて考えれば三次元というとらえ方さえ認識の産物かも知れない。世界はただ、ものが混沌としてうごめいているだけなのである。

そこに人間が生まれて認識を働かせ始める。認識は混沌を三次元の世界として秩序付け、その変化を時間としてとらえるようになるのであろう。

このような混沌とした世界が、人間存在の背後にきっと存在する。 おそらく、後に述べる「他者」についての考察の中で、このことは再び取り上げられるはずである。

しかし、今私達が注目しているのは、私達一人一人の中にやって来る意識と、生み出される認識についてである。あるいはまた、その認識を生み出す知識と記憶と言ったように、一個の人間存在についての記述なのである。

この観点から見る限り、瞬間に現れる三次元の世界は決して空間的な広がりを持ち得ないのである。このことは先に示した通りであり、この広がりのない三次元の世界を、記憶の働きが空間に変えると言いたいのである。

それはいうまでもなく記憶が、連続する瞬間を捕らえるからに外ならないのだ。

記憶はこうして、人間存在の精神的な基礎をなしているばかりでなく、時間から空間、そして自身の日常生活の活動に至るまで、それを私達に認識させてくれるのである。

世界は間違いなく動いている。動いているからこそ、野には花が咲き、山には小鳥が歌う。海にも大陸にも、様々な生物が生死を繰り返し、この地球そのものが、マグマの熱い対流によってうごめいている。 また何よりも自分自身の鼓動を全身に感じ、呼吸をし、心の動くのを知っている。世界を認識し、様々なものを記憶し、自身をあるいは人生を考える。これらはまさに世界=宇宙が動いているからに外ならないのだ。

宇宙が動いていないとするならば、これらの一切のものは意味を失う。すべては無の暗闇に閉ざされてしまうだろう。

私達が生きているのは、世界が動いているからである。そうだとすると、記憶の働きがあるから世界の動きを知るというよりも、世界の運動自体が記憶を作り出していると考えてもいいような気がする。

私達はまず、スケールの系を発見することによって、のしてんてん系宇宙という新たな宇宙観を造り上げた。この、のしてんてん系宇宙は、一個の人間さえもが大宇宙として存在する可能性をもっている。 人は迷える者として神を仰ぐと同時に、自らが神としての存在であり、のしてんてん系宇宙最高の存在形態を持つものであった。

このことは、人間を知り得れば、宇宙のすべてを知ることが出来るということを示している。あるいはその逆もまた同じであろう。なぜなら人間存在は大宇宙と相似であるからである。これはスケールの系が示す最も重要な真理だと言えよう。

そこで私達は人間をその内側から様々に眺めて来た。「私」とは何かという問いかけから、記憶の働きについてまで議論を進め、その「記憶」がいつの間にか宇宙と解け合うような関係にあるのではないかという所まで行き着いた。

しかし人間とは何かという問いかけは、踏み込めばさらに奥に広がるような複雑さを持っている。先に進めば更にたくさんの問題を抱えることになるだろう。

ただここで私達はその視点を、「私」から他者の方に向けたいと思う。他者はまた違った方向から「私」を指し示すであろう。

第三章

他 者

第一節 他者とは何か

1、他者と他人

「私がいる」、こう考えるときその背景には他者の存在がある。

「私」を認識するためには、その周りに『私でないもの』が存在しなければならない。そうでなければどうしても、私達は自分を見いだすことが出来ないだろう。

ちなみに「私」と、「私」の周りの一切が、「私」であるということになったならどうなるだろうか。

自分も、その自分を取り巻く諸々の人々も、あるいは空想を巡らす世界のすべてが自分自身であるとしたら、「私」とは一体どこからどこまでをいうのか全く分からなくなるだろう。自分はどんな大きさで、どんな姿をしているのか、「私」は何者なのかということでさえ漠とした世界に紛れ込んでしまうであろう。

「私」という認識は、結局そこからは生み出されて来ないのである。 しかし幸いなことに、私達は十分に自己を認識することができるだろうし、自分の及ぶ範囲を把握することが出来る。

これはいうまでもなく、私達に自己意識があり、その周りに他者がいるからに外ならない。

毎日の生活の中で、私達は他者を気にかけない日はない。家庭や職場で人々との交流があり、たとえ一人になったとしても、自分の存在を他者との関連を抜きにして考えることは出来ないだろう。

このように「私」という認識を浮き彫りにさせる他者とはどのようにとらえられるのだろうか。私達はいよいよ他者問題に議論を進めて行くことになるのである。

他者は広い意味では、「私」以外のすべてのものを含む。

たとえば、動植物であっても、一つの石ころであっても、それを他者と呼べないことはない。なぜなら他者は、常に背景となって「私」を浮き上がらせるものだからである。

そこでは自己意識が届く範囲を「私」とし、自己意識が届かないものを、「私」ではないものすなわち他者と呼ぶのである。

一方狭い意味では、他者とは「私」以外の人間を指す。いわゆる他人を意味するのである。

私達が進める他者論は、このうちの狭義の他者を中心にして展開されるが、やがてそれは広義の他者をも巻き込んで行くことになるであろう。それはのしてんてん系宇宙の成り立ちから見て当然の帰結なのである。

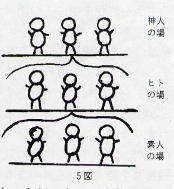

狭義の他者について、のしてんてん系宇宙の構造から見ると、ヒトの場に存在する人間を指していることは明らかである。

またヒトの場を1サイクル上がれば、そこに神人の場が現れる。私達人間は、この地球を含めて、等しく神人の身体の微小な一部分として存在している訳である。そこには当然ながら、他者という概念は存在しないだろう。「私」と他者はもはやそこでは区別さえつかなくなるのである。

先に触れたが、世界の全てが「私」であったならば誰も「私」を認識出来ないということは、実はこののしてんてん系宇宙のスケールの系を上位に向かって眺めているのである。

あるいはまた、スケールの系を下位に向かって眺めたとしても、そこに現れる素人の世界はその一切が私自身にほかならない訳であって、そこに他者の存在しないのは明らかであろう。

こうして見る限り、他者とはのしてんてん系宇宙の同一の場においてのみ存在すると言えるであろう。私達にとっての他者は、私達の世界であるヒトの場にすむ人間に外ならない。

言い換えれば、他者とはのしてんてん系宇宙のスケールの系を越えては存在しないということになるのである。スケールの系を縦の広がりとすれば、他者は横に広がる世界に存在する。他者問題は私達が日常の生活を営むまさにこの場においてのみ、意味を持つということになるのである。

私達はヒトの場に、それぞれが同格として存在している。

そこに含まれている最も大きな意味は、これまで私達が追及して来た「私」を、同格として存在するそれぞれの人々の内にも当てはめることが出来るということである。

つまりそれぞれの人間は全てが等しく「私」を持っているという訳であるが、この「私」は既に見て来たように、認識や記憶に対する強い独自性を持っている。つまり私達は他人の認識や記憶をそのまま直接に自分のものとすることは出来ないし、自分の気持ちを伝えるにしても、それを完全に行うことは出来ないのである。

私達が他人を自分と同じレベルで知ろうとするなら、まず意識を神人まで上り、しかる後に目指す他人の方に意識を差し向けなければならないであろう。

先に意識の個別性を、壷に差し込む光りにたとえたが、神人にやって来た意識は、右図のように、それぞれのヒトの内部をも照らし出す。

ヒトが他人を内側から知ろうとすれば、意識を神人まで逆上り、改めて他に向かわなければならないことが分かるであろう。そしてそれは実際のところ不可能と言わなければならない。

のしてんてん系宇宙の全 体から見れば、「私」も他人も同一の存在でありながら、ヒトの場という限られたスケールから見る限り、私達は明らかに個を持ち、意識を共有することが出来ない。人間という存在を続ける限り、私達には他人を自分と同じレベルで認識する術がないと言い得るのである。だからこそそこに他者問題が生まれてくると言ってもいいであろう。

これはまた、微妙な言い方ではあるが、自分の全体を知ることさえ難しいことを示している。

すなわち他人は確かに存在するが、その他人が他者として「私」の元にやってくるのは、「私」の認識による他にはないのである。

結局私達は他者を語りながら、実のところ自己について語っていることになる。このことは先に述べておきたい。これは同時に人間存在の重要な限界を示している訳なのである。

全ての人々は「私」を持っている。そしてまたそのそれぞれの「私」に対して、人々は他者となる存在である。

他者とは「私」の認識に生まれた存在であり、この他者そのものには実体はない。事実「私」の認識しない他者存在は無に等しいのである。

このことから、ややもすると私達は目をつむるだけで他人を無にすることが出来ると考えてしまうことがある。

しかしこれは明らかに誤りであろう。

確かに認識の中に生まれる他者は、それ自身が認識の一部であるのだからそこに実体のある訳はあるまい。けれども「私」の身体が実体であるのと同じように、他者という認識を生み出させる他人の身体もまた実体である。

たとえ「私」が目を閉じたとしても、他人はそれとは関係なく好きなときに「私」を傷つけることも出来るし、「私」を争いに巻き込むことも出来よう。

これは他人に実体がある証拠であろう。

また私達の理論から言えば、のしてんてん系宇宙の存在がある。そこでは私達は、ヒトの場においてまったく同格の在り方をもって共存しているのである。「私」の身体が実体である以上、他人に実体があるのは当然の事と言わねばならない。

ここで混乱を避けるために、用語の定義付けを行っておこう。

私達が用いる[他者]という言葉は、「私」の認識の一部として現れるものである。それは認識である以上、実体ではなく状態を表している言葉である。

しかし先に述べたように、「私」の認識の中に現れる他者の背景には明らかに実体がある。その実体が働きかけて、「私」の内に他者を浮かび上がらせるのであるが、この実体を私達は[他人]と呼んで区別しよう。

ここではっきりすると思われるが、他者は決して他人のすべてを指している訳ではないのである。言ってみれば他者とは、他人の身体を通じて影響を受けた「私」に外ならないのである。

2、ヒトの視点と他者

私達は他者を語るとき、そこに他者の心を認めない訳には行かない。実際私達が他者論を展開しようとするのは、他者の心に強い関心を持つからなのである。

それならば、私達は他者の心の存在を、他人の内側から見据えたものとして記述すればいいのだろうか。

その問に対して、私達は明らかに否と答えなければならない。なぜなら、私であれ他人であれ、それを内側から意識が照らし出すものは総て「私」に外ならないからである。

前段で定義したように、他者は「私」の内にのみ存在する。

念のために言っておけば、「私」がいなくとも他人は存在するという反論は見当が違っているだろう。

だが確かに「私」と他人は互いに関連を持っているように見えるし、事実「私」が目を暝っても、他人は容易に「私」を傷つけることが出来るのである。

この議論を蒸し返さないために、今少し見方を変えて他者を見ておくことにしよう。

それというのも、他者を論ずるに当たって、他者と「私」の存在及び他人としての存在について統一的な理解がどうしても必要となるからである。

さもなければ、「私」と他者という関係からは「私」がいなければ他者は存在しないという事実が飛び出し、他人という視点からは「私」と無縁に他人は存在するという結論が導き出されるだろう。

そのどちらもが正しいとするならば、私達は他者論を進めるうえで大変やっかいな荷物を背負うことになる。

確かに「私」の存在がなければ他者もまた存在しないという議論と、「私」が存在しなくとも他人は存在するという主張は、表面上矛盾するだろう。

したがってどちらかが正しければ、一方は誤っているということになるのである。しかし私達はその両方を正しいとする。

たとえば大男と小人がいたとして、そこに置いてある一つの椅子を前に、「これは小さすぎる」という意見と、「これは大きすぎる」という意見が出たとしよう。

これは表面上明らかに矛盾した答に違いない。しかし私達はそれを一方が誤っているということは出来ないはずである。

言葉そのものを取り出してみる限り矛盾した議論であっても、この場合双方の正しさは明白であろう。

ではどこが間違っているのか、それはいうまでもなく、双方の議論がどこから発せられたのかという視点を忘れたところにある。

一つの椅子は、大男の視点から発せられれば「小さすぎる」訳であり、小人の視点から言えば「大きすぎる」のは当然のことであろう。

すなわち、この双方の議論は同時に正しいのである。しかしまた同時にそれぞれの視点が異なっていることを私達ははっきりと認識しておかなければならないのである。

ともすれば、私達は自分の視点のみですべての議論を判断してしまいがちであるが、それは誤りと言わねばならない。

議論は言葉とそれが発せられる視点から成り立っている。このことを私達は忘れてはならないであろう。

視点とは、議論を発する主体がおかれている身体的、社会的、及び心理的な状態を指している。一言で言えば主体そのものを認識の単位とする見方のことである。

ところで先に述べた「私」が存在しなければ他者もまた存在しないという議論と、「私」が存在しなくとも他人は存在するという論理は、どこに視点の違いを認めることが出来るだろうか。

それを知るためには、のしてんてん系宇宙の構造を思い出す必要がある。するとそこから自然に見えてくる答えは、ヒトの視点と神人の視点ということである。

神人の視点から言えば、人間は皆同等の存在であり、それぞれに実体を持ち、内に「私」を有する。したがって一人の「私」が存在しなくとも相変わらず他人は存在している訳である。

一方ヒトの視点からは「私」が存在しなければ他者もまた存在しないという結論が出てくる。これはいうまでもなくヒトの場における人間の在り方が、それぞれに強い独自性あるいは個別性を持つことから出てくることである。

人は誰でも自分の事しか分からないし、自分が注意を向けないものに対しては、そこに他者を見ることもない。

ヒトの視点とは「私」個人としての視点に外ならない。

傍論になるが、「どうして自分だけがこんなに不幸なのか」と悩む人はヒトの視点から人生を見ているのである。これを神人の視点で見るならば、「苦しいのは自分だけではない」ということになるだろう。神人の視点は、私達に生きる希望と理想を与えてくれると言えるかもしれない。

しかし現実は、私達はヒトの場に棲息する人間であるということである。

そこから自然に生み出されてくるのはヒトの視点でしかない。「私」という言葉そのものが実のところ、ヒトの視点からの産物に外ならない。

そして私達が試みようとしている他者論もまた、ヒトの視点に立ったものであることはいうまでもないことなのである。

3、心的存在としての他者

以上の点を明らかにしたうえで他者の心的存在について考えるならば、他者の心は物の系、すなわち身体に還元されて現れるという結論が自ら見えてくる。

神人の視点に立って他者の心の存在を確信するにしても、わたしたちは決して直接に他人の心をかいま見ることはできない。

私達が他人を他者として、直接に触れ、目にし、その存在を確かめ得るのは、まさに他人の身体の動作や態度に因ってでしかないだろう。 ヒトの視点でのみ議論を進めるならば、私達は他人の身体的存在に触れることで、その心を推し量っているに過ぎない。そしてその想像が正しいのかどうかを証明する手立てさえ私達はもたないのである。

極論すれば、目にする他人が自分と同じ人間であるという確かな証明さえ私達にはない。

たとえば自分と同じように、悲しい話を聞けば泣き、面白いものを見ては笑っているのだから、彼には心があるのだと言っても、しかしもしかしたら彼は精巧に造られたロボットでないと言えるだろうか。 私達は、この問を否定するだけの確たる証拠をつかむことが出来ずにせいぜい「何をばかなことを」と、頭ごなしに否定してしまう他はないであろう。

自分の意識の届く範囲以外に、確固とした世界をとらえることが出来ない。これがヒトの視点から見た人間の限界というべきであろう。 私達はかかる視点のみで社会生活を営んで行くことは出来ない。それを可能にするのは神人の視点を信じることなのである。

先に私達の扱う他者論は、ヒトの視点に立つものだと書いたが、しかしその背景には神人の視点から得られる世界観が厳然としてある。私達はそのことを忘れてはならないだろう。他者は神人の視点を背景にして初めてその存在を保証されるのである。

ともあれ私達が他人の心に触れるのは、彼の身体を通してである。

すなわち私達は、他人の心を身体に還元されたものとしてとらえるのだ。他者の心的存在は、まさに他人の身体に現れる。そして彼の動作や表情、表現と態度が、「私」のうちに他者の心を生み出すことになるのである。

無論人の心は、行為と正反対の場合だってあるだろう。あるいは強制によって、心ならず行う行為もあるだろう。

私達はそうして得た他者の心に対して疑いを留保しつつ、他人の身体から生み出された表現をその心とするのである。

そもそも「私」の心は、「私」の内側を照らし出す意識の働きによって生み出されるのであったが、そのシステムは身体という物的存在なくしては考えられなかった。

すなわち意識が照らし出す、体内の「快・不快」は生態系を構成する物質の関係=状態に他ならなかったのである。

その意味からも、他者の心は他人の身体の状態から生み出されるという考え方は支持されると思える。

ただ「私」の心は、自身を内側から照らす意識の働きによるのに対して、他者の心は、他人の身体を外側から照らす光の働きが主なる媒体となる訳である。この点はよく理解しておかなくてはならないだろう。

結局私達は、他人という全人格から発信される様々な情報を受けることで他者を生み出すのであって、それ以外に他者を得る方法をもたないのである。

こうして明らかになったように、心的存在としての他者は、まさに他人の身体を含む物の系に還元されて、私達に与えられるのである。

繰り返しになるが、このことは神人の視点を背景にした、ヒトの視点による他人把握なのである。

第二節

私 空 間

1、私空間とはなにか

私達は第一節で、他者とは「私」の認識の中に現れる存在であることを示した。

そこで私達は、認識としての他者と、自分と同じ身体を持って生活を営む他人との混同を避けるために、いくつかの観点から他者を見て来たのである。他者を議論する上で、この論点を整理しておくのは重要な事なのであった。

ここで私は、他者が存在する世界を、統一的な場所としてとらえる新たな概念を設定してみたい。それはあたかも、「私」と他者が、様々な関係をもって物語を繰り広げる舞台のようなものである。

これを私は、私空間と呼ぼう。

私空間を一口で言えば、「私」が作り出す心の空間という事になるだろう。つまり心を心理的空間と見るのである。

心が作り出す空間である以上、そこは物としての実体がない完全な観念の世界である。すなわちそれは、認識そのものと言ってもいいであろう。

もともと認識には空間としての要素がある。

たとえば私達が一輪の花を認識するというのは、その花を背景から浮き上がらせることであった。この背景と一輪の花の在り方は、明らかに空間的な関係をもっているだろう。

なぜなら一輪の花という認識は、決して写真で見るような平面的な把握ではないからである。

その認識の中には、さまざまな方向から見た花の形から、その香りや揺らめきに至るまで、およそその花の持つ全ての要素を同時に含んでいると言っていいであろう。

したがって、これを認識による空間と呼んでさしつかえないはずである。

「我、思う。故に、我有り。」という有名なデカルトの言葉がある。 これは、[思う]というそのことが「私」の存在を示していると理解していいであろう。

まさに私達人間は、[思う]という精神的な活動を通じて自己を知り得るのである。世界もまた[思う]ということから自己に関連付けられてその姿を現す。

[思う]とは、まさに私達が実感し体験するこの世界と自己を、意識の下に表出させる力を持っているのである。

自身を振り返ってみれば、目覚めて再び眠りにつくまでに、私達は様々なことに思いを巡らせている事を知るだろう。

この[思い]がなければ、私達はほとんど漠とした感覚の中で漂うしかない。実際、[思う]という事がなければ、正常な生活を送ることは出来ないはずである。

ところで、この[思う]ということもまた私空間にほかならない。

思うという事は心の中に様々な想像を巡らせることである。

遠く離れた友の事を思う時、私達の心の中には懐かしい友の姿が浮かんでいるであろう。今、友はどうしているだろうか、一度会ってみたいものだ。心に浮かんだ友の姿が思うに任せて変化し動いて行く。「私」はあたかも空間の中で生活している友を見るように、自分の心の空間に友の姿を見ているのである。

あるいは、我とは何かという思いが「私」にある場合、「私」の心には自分の姿や、自分と関連付ける様々なイメージが満たされているであろう。最初は混沌として現れて来るこれらのイメージは、思索が深められるにつれて次第に統一されて行くのである。

この混沌としたイメージさえ、空間として私達はとらえている。

それはたとえば、底のない暗闇であったり、アメーバーのような無定形のものが渦のように群がり来るイメージであったり、泥沼にまみれている姿であったりする。明らかにこれらは空間的であろう。

また、[思い]が数学のように理論的な思索である場合はどうだろうか。

いうまでもなくそれは空間的である。

3という数字を思うにしても、単に平面的な文字としての3をイメージしているのではない。それは空間に浮かぶ個数であったり、三本の指であったりするのである。

さらに0や無限大という数になって来ると、私達はもはやそこに、宇宙そのものをイメージするであろう。

時間に対する思いにも、同じ意味で宇宙的広がりを持つ空間が認められるのである。

このように「私」の心に起こるイメージは全てが空間的であり、ここに私が私空間と呼ぶ根拠があるのである。

実のところ私空間は心そのものである。

すでに心の構造については見て来たところであるが、その最も根源を探れば、身体にやって来た意識に他ならなかった。

意識は、身体に引き起こされる「快・不快」を照らし出すのであったが、 この意識に照らし出された「快・不快」があらわになる場所こそ、心の空間すなわち私空間なのである。

人は生まれると間もなく、意識の下に自分自身を体験し始め、人間としての人生をスタートさせる。

この身体に起こる「快・不快」は無数にあって、それぞれが立体的に存在する。身体が一つの空間を占めている以上これは当然のことと言わなければなるまい。

そしてここから心が生み出されて行くことを考えるならば、心の空間性は人間存在の基本に根差していると言っていいであろう。

私空間とはまさにそのようなものなのである。

ところで私達は確かに日々を生きている。生きるままに世界を見、感じては様々に心を動かす。そんな中で私達は何げなく、空や海を見てそこに空間を感じている。あるいは花を愛で、人と対話を楽しむ。そこに私達は自分以外の存在を無条件で認めているのである。

論点を踏まえて言えば、現に花を見ている時、私達はそれを私空間とは考えず、現実の空間に花が咲いていると受け取るのが一般的であろう。目前にある花も人も、それを取り巻く空間も、自分とは直接関わりを持たない実存であるというとらえ方は常識的とさえ言えよう。

確かに私達は、自分自身を空間の内に認識している。自分の姿を外側から、物のように見ることも出来るし、その空間の中で自由に跳びはねることも出来るだろう。

このことはあまりにも常識的であり、疑うよりもまず私達は、それを体験的に理解している。事実私達は、目覚めて生きているこの実生活の場を現実と呼んでいるし、これに対して、心の内に起こる様々な思いや期待を夢と呼んでこれらを区別しているのである。

しかし、私空間という考え方には、この現実も夢も区別はない。

なぜなら夢にしても、現実にしても、明らかにこれらは「私」の内に起こった心の作用であるからである。

ところで「私」は目前に咲いている花を見ている。この花に対する「私」の認識は、いずれにしても「私」の私空間を越えるものではないだろう。なぜなら花は確かに赤く麗しい花弁の持ているが、目を閉じればその姿はかき消えてしまう。つまり認識は認識であって、決して花そのものではないのだ。花そのものは「私」の内側に存在するのではないのである。

「私」は自分の外にあるものを、現実の世界として認識するが、その認識は、現実そのものを「私」に与えているのではなく、ただ私空間を構成するのである。

結局、私空間というのは、「私」が生きている限り見聞きし、感じ、思考しながら生活を営んでいる一切の心的空間をいうのである。

私達が見る世界は、海も山も、大空やそれに続く広大な宇宙空間に至るまで、私空間であるということが出来る。

あるいは、私達が考えるのしてんてん系宇宙というような、理論としての世界の広がりもまた私空間である。

私達の体内に感じる、名状し難い感覚や、イメージも私空間に存在するだろう。そして様々な欲望、愛と悪、あるいは夢も理想も現実も、不安や悲哀や苦悩から喜びまでもが私空間に属していると言えるのだ。そして、私達が求める他者もまた私空間に存在しているのである。

しかしそれにしても、赤い花や白い雲といった現実の世界が否定されるものではない。「私」が現実であるのと同じように人々は現実に存在している。では一体このものたちは何処にいるというのか。

私はそれを私空間に対して、公空間と呼ぶ。

公空間は等しく私達を存在させる空間であり、その意味からは私達の共有空間ということも出来るだろう。

花は「私」に対しても、「君」に対しても、他の誰に対しても同じように存在する。

「君」は、「私」にたいして存在し、同じように「私」は「君」に対して存在する。公空間においては、花にしても「私」や「君」や一切のものが、等しくそれぞれの存在位置を与えられているのであり、まさに絶対的空間と呼ぶにふさわしいだろう。

一方私達は、向き合えばそれぞれが自分のことを『わたし』と言い、

相手を『あなた』と呼ぶ。

「私」が相手に話しかけるとき、『あなた』と言って相手を指す。同時に相手も「私」に対して『あなた』と呼びかける。相手が発する『あなた』は「私」を意味するのである。

また、「私」は自分のことを『わたし』という。

同じように相手も自分のことを『わたし』と言い表す。相手が発する『わたし』は「君」の事に他ならない。

私空間の中では相対的な関係がなりたち、「私」は相手との関係から、『わたし』となったり『あなた』となったりする。

そして「君」もまた、「私」との関係を持つことによって、自分のことを『わたし』と『あなた』を使って言い表されるのである。

なんだかややこしい言い回しになってしまったけれども、私達はこのように相対的な関係を持つことによって会話を成立させているのである。会話については後で述べる機会があるだろう。

ところで、「私」という限られた一つの私空間について考えるならば、その私空間における「私」は唯一無二の存在である。すなわち私空間には、「私」以外に主体は存在しないのであって、そこにまた上述の相対的な関係の成立する秘密が隠されているのである。

例えば人が『あなた』と呼びかけたとき、その呼びかけが「私」に向かってなされる以上、その『あなた』は「私」をおいて外にはないであろう。つまりそのよびかけが単に『あなた』である必要はなく、『やい』であっても『あの』であっても、また『えー』であってもかまわない。要するに言葉が「私」に向かうということに意味があるのであって、向かう先を言葉で特定する必要はまったく無いと言えるだろう。向かって来るだけで、そこに指し示すものは「私」以外には存在しないのであるからしごく当然のことである。

ここに私空間と公空間の違いがはっきりとした形で現れているように思われる。すなわち一方は相対的空間であり、他方は絶対的空間ということになろう。

すでに述べた、視点という考え方から見ると、私空間はヒトの視点から見た空間である。それはのしてんてん系宇宙における世界=意識の場を指している。

そしてもちろん公空間は、神人の視点から見る世界ということが出来よう。このことは、私達が公空間の存在を自らの内に取り込むことは出来ないことを示している。したがってその存在を実際に確かめることは出来ないのである。

私達に出来るのは、公空間の存在を確信しながら、私空間という唯一の体験可能な空間を検証して行くことなのである。

2、私空間の構造

私空間とは「私」の心そのものである。つまりこれは私空間のすべてが「私」であるということでもある。

しかしここでそれをそうだと言い切ってしまっては少し不親切のように思える。

特に私空間のすべてが「私」だと言い張ってみても、現実に私達が見聞きする世界は、「私」と「私でないもの」が様々な関係をもっている。「私」が存在し、「君」がいる。そしてその周りには豊かな自然と宇宙が広がっているのである。明らかにそこには「私」ではないものたちが存在すると言えるのである。それはまさにこれまで述べて来たことに外ならない。

ではこうしたことを踏まえて、私空間の構造をどのような形でとらえられるであろうか。以下そのことを見て行くことにしよう。

私達は自分を認識する。これは何度も述べたように「私」の内にやっ

て来る意識がその根源となっている。私達はその意識の及ぶ範囲を自己としてとらえ、これを「私」として他と明確に区別する。

私達はこのことに何の疑いも持たないし、信・不信を問う前に「私」

は存在する。

たとえ自らの存在を疑ってみても、その疑いそのものが「私」の存在を示しているのであるから、まさに「私」は第一義的に存在すると言っていいのである。

ところが「私」を認識するということは、「私でないもの」=(広義の他者)がその背景になければならない。

このとき「私」とは、身体的には自己意識が及ぶ範囲を指している。

たとえ自分の腕であっても、それが何らかの理由で切り離れてしまったとすれば、この腕はもはや「私」とは呼び得ない。なぜならそれは「私」にやって来る意識がその腕にまで届かないからである。

離れてしまった腕は、その時点から既に「私ではないもの」、すなわち他者として「私」の前に存在する。かつて「私」の一部であったという感慨を除けば、切り離れた腕は、そこにたとえ痛みがあったとしても「私」には知り得ないのである

意識はのしてんてん系宇宙を満たしている。その意識が「私」の体内に入り込むことで「私」という認識主体を創り出して行くことは既に何度も述べた。

そうすると「私ではないもの」とは、まさにこの「私」にやって来た意識の届かない領域を指すことになるだろう。

それは「私」を取り巻く世界のことであり、その領域は、物的世界と心的世界という二つの領域に区分することが出来る。

「私」を取り囲むように物的世界があり、その外側に心的世界が存在するという構図である。

物的世界とは「私」が現に目にし、触れ、実感することの出来る現実世界のことである。それは直接に「私」と物理的な関係をもつ世界ということも出来る。

具体的には、「私」を取り巻く家庭や様々な人間関係、社会や自然環境など、実生活に現れる一切の物的世界をいうのである。

一方心的世界は、その物的世界を包むような形で存在している。言っ

てみればそれは直感と感覚の領域ということが出来よう。

物的世界を媒体にしているか否かによらず、心的世界は感覚と認識による空間の広がりを指している。したがってその最大領域は、まさにのしてんてん系宇宙そのものとして理解することが出来るのである。

なぜなら認識は、三つの無限、すなわち時間と空間及びスケールの系を座標軸とする世界に広がり、しかもこれらの無限を越えることはないからである。そして私達はこの世界をのしてんてん系宇宙と名付けたのであった。

私達が今、世界=宇宙として認めている全世界の広がりは、まさにこの構図の中に収めることが出来るであろう。

そしてこの形こそ私空間の構造なのである。したがってそれぞれの人々が創り出す私空間の広がりは、個々の認識程度によって違ってくるはずである。また人間の成長段階においても当然その大きさを変えて行く。

時間の概念がない者にとっての私空間は、過去や未来という広がりを持たない訳であるし、空間の認識が乏しければ私空間に宇宙は存在しないことになる。

しかし重要なことは、それぞれの段階にある私空間は、私空間という限りにおいてこれが唯一最大の世界なのだということである。

私達から見れば、海の向こうは滝になっているという認識を持っている人々の私空間は、小さなものと映るだろう。しかし当の本人からすれば、その私空間は絶対的な広がりを持つのである。この者にとっては地球の裏側などあってもなくてもなんら意味をなさないまさに無の世界なのである。

そしてこのことは私達にとってもまったく同じ事情だということを忘れてはならない。

私達は三つの無限という概念をもって世界を認識し、それを最大の世界と自認している。事実私達は、人間の認識は無限を越えることが出来ないと断じたのであったが、しかし更に高度な概念が生み出されればその途端に、私空間の領域は押し広げられるであろう。

私達はただ、そんなことは不可能だろうと確信しているに過ぎないのである。

およそ私空間とは私達個人の中で、まったく独自の広がりをもっ

て存在している認識の領域である。このことを踏まえて、私達は以下私空間の細部に立ち入って行くことにしよう。

3、私空間と物

私達は物を認識する。

このことは、私空間に物が存在すると言い換えることが出来る。

ところで私達が今知りたいのは、一つの物が私空間に出現する時、私空間そのものがどのように変化するのかということである。そして最終的にはこれらを、私空間における他者についての理解へとつなげることが私達の課題である。

|

|

|

|

|

|

間への物の出現は、世界の広がりという効果しか表さない。 |

|

結論を先に書いてしまえば、上のとおりであろう。

まず具体的な事例からこれを検証してみよう。

「私」は見知らぬ土地を歩いている。「私」の目には、その土地の様々な光景が映っているに違いないだろう。そしてこれらの認識された風景は私空間そのものである。

「私」の目前に楠の大木が立っている。私空間には「私」の見るままの楠の姿が出現しているだろう。

しかし注意しておかなければならない事は、この時、「私」の私空間に存在している楠は一面的な現れでしかないということである。

例えば真上から見た楠の姿や裏側から見たそれは、いまだ私空間の存在とはなり得ないのである。(これに対し、公空間における楠の存在は、楠それ自体の持つ総ての真実が含まれている。)

分かりやすく言えば、私達は公空間の中に存在する物の外側を、目にするままの姿で私空間に出現させるのである。

ただ私達はこれまでの人生の経験を記憶に止めている。この記憶あるいは知識が私空間に深さを与えていることは事実であろう。

「私」が楠の姿を認めたとき、「私」の記憶から即座に深緑の木の葉のうごめきや、キノコのような枝葉の茂りや日陰と言ったようなイメージが引き出され、見たままの楠の姿にこれらのイメージが付け加えられて私空間に出現するのである。

ところで「私」が一歩足を進めたとき、その楠は実は大きな看板に描かれた絵であることに気づいたとしたらどうだろう。

その時突然私空間の楠は消えうせ、代わりに看板を作っている板や支柱が大きく姿を現して来るであろう。この変化の大きさは驚きの強さに比例するかもしれない。「私」は驚き、看板に描かれた楠であるということから関連づけられる様々なイメージが急激に私空間を満たしてしまうに違いない。

(もちろん公空間においては、このような錯誤そのものが存在しないのは当然である。)

私空間はこのように認識の変化とともに様子を変えて行く。そしてその中で、物の存在は私空間の広がりを示している。

なぜなら認識が変わることによって、私空間は今まで占めていた楠が消え、代わりに看板という領域が広がったに過ぎないからである。

たとえ驚きという心の変動はあっても、楠や看板それ自体が「私」の心に直接作用を及ぼす訳ではない。

したがって物は、私空間を押し広げ「私」の心をつくる要因となるが、「私」の心をながめ、「私」自身を反省に誘うような力はもっていないというべきであろう。物は、言わば風景として存在するのである。

一方「私」の心は私空間に色付けを行う。

たとえば「私」は見知らぬ土地を歩いているのであるが、「私」の心が旅行中の開放的なものであったならば、「私」の目にする光景は、

喜ばしいイメージとして私空間を色付けるに違いない。

逆に集団からはぐれ、一人取り残された見知らぬ土地であったならば、「私」は全く同じ風景を目にしながら、しかし私空間は不安と焦燥感に彩られることになるのである。

だがこのような「私」の心の状態はどうあれ、物は私空間を広げるということには変わりないであろう。

たとえ不安に駆られて見る森が魔物のように見えたとしても、明らかにそれは森が魔物なのではない。不安という「私」が魔の森として私空間を広げているに過ぎないのである。

また、歩きながら「私」は色々なものを目にし、それを私空間に取り込んで行く。しかし先の看板の例を見るまでもなく、私達は公空間に存在するすべての物を私空間に取り入れているのではない。思い込みによって錯誤を起こすこともまた、まれではないのである。

あるいは道に落ちている石ころなどのように、ほとんど私空間に浮かび上がって来ないもののほうがはるかに多いだろう。

「私」の注意を引かないものは、たとえ公空間に存在していたとしても私空間においては意味をなさないのである。それらは存在しないも同然なのである。

こうして「私」の注意を向けられない物たちは、見知らぬ土地というイメージの中に区別なく溶け込み、私空間の背景として存在するのである。

逆に「私」の注意を引いた物たちは記憶の中に残され、私空間そのものを広げて行くのである。記憶に残された物たちは、いつでも思い出という形で私空間を構成し、目をつぶっていてもありありと光景を私空間に再現することが出来るだろう。

私達は実際、直接に物が目の前になくても私空間を広げ、思い出して物を存在させることが出来る。これらが記憶の働きであることはいうまでもない事である。

自分を振り返ってみれば分かるように私達は目覚めて活動しているときでも、物を見るということだけで私空間を構成しているのではないということを知るだろう。

例えば毎日使っているはずの100円硬貨が、どんな大きさをしているかと聞かれて、正確に答えられる人はそんなにいないだろう。

私達は買い物をする度に100円硬貨を出すが、その際に100円硬貨を正確に見ているのではない。おそらくそれは、正確に見る必要がないからであろう。なぜなら私達の注意はもっぱら買い取る物に向けられているからである。

一方注意の向けられない100円玉の方は、実に大雑把な把握で満足する。すなわち私空間に現れる100円硬貨は曖昧な形のままで存在が許されているのであろう。

私空間が公空間と決定的に違うのは、空間に焦点が有るか無いかということなのである。私空間は明確な焦点をもつ空間であり、常にその中心から放射的に世界を存在させる。

この場合、私空間の焦点には買い取る物が存在する。100円玉はその外側に存在するのであって、焦点のぼけるのは当然というべきであろう。

ところで、ここでいう焦点は私空間の中心という概念とは少し違っている。

私空間の中心とは、前段で明らかにしたように「私」そのものであっ

た。「私」は私空間の中心にあって、放射状に認識を広げて行く。そこに私空間の拡大して行く構造を見たのであった。このとき、認識は様々な対象に向かって行くのであるが、焦点はまさにここに現れるのである。

分かりやすく言えば、焦点は「私」が示す関心の中芯ということになる。

文章を読むとき、私達は一つ一つの文字に焦点を移して行く。記憶の働きがその焦点の移動を文字列として捕らえ、やがて私達はそこに書かれた意味を認識するのである。

これとまったく同じように、私達は世界に焦点を移し、ついには宇宙についての認識にまで至るのである。

言ってみれば「私」は私空間の中心にあって、あたかもサーチライトを照らすように、焦点を対象に当ててその世界を私空間に取り込んで行く。つまり私空間の大きさは、この焦点の届く範囲に対応しているのである。

4、私空間と他者

私空間における物の存在は世界を広げるのであったが、それだけでは「私」に反省をもたらすことはない。

反省とは自分自身を省みることであるが、そのためにはどうしても「私」を見つめる目が必要になる。そこに他者が重要な意味をもって来るのである。

他者とは、公空間における他人を指しており、「私」と同格の心を持つ存在である。この心的な存在が他者としてかかわって来ることによって、「私」は否応なく自身を見つめなくてはならなくなる。そこに反省が生まれるのである。

結局、私空間における他者の存在は「私」に反省を強要する。そして事によれば私空間そのものを急激に変化させ、あるいはねじ曲げてしまうような強い作用をもっていると言えるのである。

例えば、だれも居ないと思ってつまみ食いをしていた者が、突然主人の帰還に慌てふためくというような光景はよくあることであるが、これは私空間に他者が立ち現れて来たからに他ならないであろう。

単に物の現れとは違った、大きな作用をそこに見ることが出来るのである。

つまみ食いをしようとしている「私」の私空間は、甘いものが好きでたまらない「私」と、棚に乗っているおいしそうなケーキで満たされている。

棚にケーキを見つけたとき、「私」はごくりと喉を鳴らし、周りの光景はほとんどケーキの背景となって、私空間に溶け込み、代わりにケーキは大きく空間を占めるようになるだろう。

そこには一抹の反省も起こってはいない。ケーキそのものの出現は決して反省を促すものではないのである。

食べたいと思えば思うほど、私空間に出現したケーキは大きくなり、

ついに「私」はケーキを口にいれる。

その時「私」は後ろに立っている母の姿を感じたのである。「私」の私空間には母の引きつった顔が大写しされ、にわかに「私」は自分の行為を省みることになり、後悔することになる。

母の存在は、「私」の私空間でありながら、「私」の自由にならず、

「私」に「私」の悪戯をはっきりと見せつけるのである。私空間は急激に圧し縮められてしまうだろう。これが他者の持つ力である。

他者は「私」を容赦なく反省に追い込むであろう。

またたとえつまみ食いをしている最中であっても、「私」はまったく罪の意識を持たないでいることはまれであろう。つまり「私」は、まずだれも居ないことを確かめ、しかる後にそっとつまみ食いを敢行するのが普通であろう。

するとそこには既に反省が顔を出している。なぜなら「私」は悪いことをしている自分を振り返っているからである。

まだ実際の母は登場していないのに、この反省はどういう訳であろうか。この疑問には次のように答えることが出来るだろう。

すなわち、「私」の私空間には既に母が現れているのである。私空間における母の存在が、「私」に自分のしていることを認識させる訳なのである。

このあたり、私空間に母が現れて罪を認識するのか、自分の罪の意識が母の姿を呼ぶのか、にわかには断じられない議論があるが、こうした問題は後に触れる事になるだろう。

ともあれ、他者もまた思うだけで私空間に存在させる事が出来る訳である。

ところでつまみ食いの最中に突然立ち現れて来る他者が、母ではなく弟だったとしたらどうだろうか。

「私」は驚きはするものの、結局策を弄して弟を味方に引き入れてしまうであろう。

「私」の心は弟の出現で反省を促されるどころか、逆に弟の心を支配して弟を自分の延長と見てしまうのである。

やがて二人で叱られる事になったとしても、弟の存在は「私」に反省をもたらさないだろう。

またこの弟が生まれたばかりの赤ん坊であったなら、「私」は驚きもしないだろう。この場合、赤ん坊の存在は「私」にとってほとんど物と同じような効果しか生み出さないのである。

ここで見ておかなければならないことは、他者も公空間から情報として「私」にやって来るのは、その身体性のゆえであるということである。そしてこの身体は物の系に属しているということを私達は忘れてはならないであろう。

したがって私空間に他者として存在し、「私」に反省を促すものは、

その身体の背後にある心そのものに他ならないのである。

「私」の悪戯に対する反省は、赤ん坊や弟などの存在によるのではなく、母の出現によるのはそのためであろう。

またこの母の存在は、それが現実に目にする事による出現だけでなく、写真を見たりただの思念だけで、すなわち思い出すだけでも私空間に出現する。そしてそこに反省が生まれるのである。

私空間の母の存在は、上のように幾つかのより所があるが、そこから受ける影響に大した違いがある訳ではない。

ただ目前にいる母の、私空間の存在はより具体的である。しかもこの強制的な私空間への介入は母が目前を去るまで続くだろう。

その上「私」とのかかわりは物理的な関係さえもつ。すなわち「私」

はお尻を打たれるかもしれないし、夕食を食べさせてもらえないかもしれないのである。

この意味で目前の母、すなわち物理的な関係をもつ存在は、私空間においてより強い存在を示す事になるのである。

私達は私空間についてただ空間を広げる働きをする物の存在と、その私空間そのものを反省の空間に変えてしまう他者存在の概略を述べて来た。ここで重要なことは、他者とは心的な存在だということであろう。

また、他者の出現によって私空間は反省的な色合いを持たされるのであるが、この反省する私空間のことを特に[反省的空間]と呼ぶことにしたい。

これに対して、物の存在などに見られる私空間の状態を[非反省的空間]と名付けよう。

そうすると、私空間は反省的空間と非反省的空間が、あたかもテレビの画面のように瞬時に切り替わりながら存在し、「私」の世界を構成していることが分かるのである

しかも反省的空間と非反省的空間は常にどちらかが現れている訳で、決して双方が同時に存在するということはない。

この反省的空間と非反省的空間は、結局のところ私空間を焦点が内に向かうか外に向かうかによる所もあるだろう。ともあれこの私空間の二つの側面は以後、重要な論理的要素となるはずである。

現時点で言えることは、私空間における物的存在は非反省的空間に属し、他者の存在は反省的空間に属するということである。

無論これだけですべてを言い尽くせるはずはない。私達はより踏み込んだ他者論を展開しなければならないだろう。

その前に私達は今しばらく、私空間について考えを進めなくてはならない。

私の考えでは、私空間についての理解が、他者存在を知る最も早い道なのである。おそらく私空間は、他者についてのより多くを私達に示してくれるに違いない。そしてそれは同時に深い自己認識につながることをも意味しているであろう。

5、成長する私空間

私達はこれまでに何度か心の成長過程を見て来たが、私空間の成り立ちはそのことと符合するはずである。

ここでは、今までの議論を踏まえながら私空間の成長する姿を見て行くことにしたい。

一個の人間の起源は母親の胎内にある。卵子と精子の結合という完成された生命のシステムを原点にしてこの世界に生み出されるのである。

素人の視点で見れば、まさにビックバンがあった宇宙のように、急激な世界の膨張を引き起こして、受精卵は成長する。わずか十カ月足らずで胎児はほぼ人間の形を整えるのである。

ところでこの時期、胎児の内部にやって来る意識は母親の胎内に届いた意識の一部であると考えることが出来るだろう。しかしその意識は胎児を貫いて外に出る訳ではない。すなわち意識の個別性はすでにここから始まっていると見るべきであろう。

養分の摂取や呼吸及び排泄という生態系の基本的な活動は、胎盤を通して行われる。これは胎盤の薄い幕を境にして、すでに母体と胎児が二つの生態系として共生していることを物語っている。

無論、胎児の内部に起こる「快・不快」を左右しているのは母体であることに間違いはない。

胎児にとっては、主体的に生きる必要がないのである。この胎児の私空間をあえて表現するとすれば、存在のみの世界ということになるだろう。したがって一切の認識を持たない世界と言ってもいい。つまり本当の意味で私空間はまだ生み出されていないのである。

胎児は出産によって母体から切り離される。言い換えればこの時、胎児は初めて生態系として独立することになる。独立した身体を照らし出す意識は、完全に独自性を示す。

また私空間の成立は認識の広がりと呼応している。初めに示したように私空間は認識そのものと言っていいのであるから、ここで私達は第2章で触れた認識についてもう一度思い返す必要があるのである。

私達はそこで認識の構造を見るために、成人から逆上って赤ん坊に至るまでの認識のかたちをたどったのであった。

生まれたばかりの赤ん坊に世界として与えられるものは、自らの身体的「快・不快」と、光や音などに対する感覚である。

最初この身体的「快・不快」は、生態系としての赤ん坊の体の働きからのみ生み出されてくる。そして感覚は赤ん坊のおかれた環境を与えられるままに受け取っている。すなわち光景は区分のない光として、

言葉や様々な音響は意味のない響きとして目や耳にとらえられる。

これらは、赤ん坊の中に世界が生み出される最初の瞬間と言ってもいいであろう。

その第一歩は、意識が身体にやってくることから始まる。やがて意識に照らし出された感覚や「快・不快」は経験として記憶に蓄えられるようになる。たとえば明るい光が暖かさと関連づけられたり、諸々の「快」が母親と関連づけられたりというように、しだいに赤ん坊の体内で体験される事柄が一つの世界として秩序づけられていくのである。これが私空間にほかならない。

さらに認識が進み、私空間が広げられると、やがてその世界に対する問いかけが始まる。認識の中に「何」という問いかけが生まれることで私空間は飛躍的におし広げられる。いうまでもなくそれは、問いかけこそが唯一、私空間に対する能動的な力であるからである。

身体的「快・不快」に対して、精神的「快・不快」がここから生まれてくる。

つまり「何」という問いかけに対して、答えが得られるか否かというところに「快・不快」の原点が生み出されるである。

しかしこの精神的「快・不快」は、やがて自ら作り出した価値観を基準にして、そこから生み出されるようにもなる。たとえば出世をし、

金持ちになるということに価値を見いだしたものにとっては、肩書のない地位は「不快」を生み出す原因となる。逆に、自由を価値観に持つものにとっては、肩書のない地位がむしろ「快」を生み出す。

このように精神的「快・不快」は人間の複雑な心をつくる大きな原因となる。私空間はそれに合わせて様々に変容するのである。

また既に見て来たように、このようにして生み出された私空間は他者の出現によって非反省的空間から反省的空間へと変化する。そして他者や様々な対象を私空間の中で認識出来るのは、私達が私空間の一点にに焦点を合わせることが出来るからなのである。

私達の思想や欲求が私空間に焦点を結び、自在に私空間を移動する。

そこからまた新たな感情や考えが生まれ、私空間はこうして自己増殖を繰り返すのである。

私達が今まさに生き、活動しているこの世界、日常に知覚するこの世界とは、このようにして作り上げられて来た私空間に外ならない。

そして私達は決してこの私空間をこえて外に出ることは出来ない。その私空間を外から眺めるものは神人の存在の外にはないだろう。

私空間とは、のしてんてん系宇宙の中に存在するヒトの場の、まさにヒトの視点から生み出された世界=空間なのである。

第三節 他者存在

1、「育み」と「教え」

私達は第二章で認識についての考えを展開した。さらに前節では私空間という新たな概念を作り出したのであったが、結局のところこの私空間とは認識そのものに外ならないということを見て来た。認識の構造はそのまま私空間の成長の過程を示しているのであった。

ところでこの認識の構造について、私達はさらにもう一つ別の方向からこれを見ておかなければならない。いうまでもなくそこに他者存在が浮き上がってくるのである。

どういう事か。

私達の考えでは、認識を拡げて行くための最も大きな力は、自分自身の中に生み出されてくる「何」という問いかけであった。

この問いかけは「私」から自発的に発する認識の触手と言ってもよく、私達はそこから様々な答をつかみ取る。私達はそうすることによっ

て、自らの認識を押し広げて行くのである。

ところが重要な事は、この問いに対する答は、直感という理解の方法を除いて、そのほとんどが「私」の外からやってくるということである。

「これは何?」という問いかけに対して、「これはコップだよ」と答えるのは「私」自身では決してない。「私」の中をどう探してみてもコップという答を見いだす事は出来ないのである。ここに他者の背後にある他人の作用を認めることが出来るであろう。

問いかけに対する答は、「私」の中で自発的に生み出されるものではなく、まさに他人から与えられるものなのである。

無論私達は、「私」の内で自発的に生み出される答のあることを知っ

ている。しかし今はそのことに視点があるのではない。私達の関心は「私」の存在が一個の人間として完成する過程における問いかけと、それに対応する答の在り方のなのである。

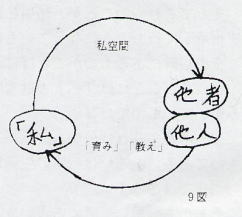

問いかけに対して与えられる答、すなわち他者のこのような作用を「教え」と呼ぶことにしよう。

他者のこの教えは、このように考えてみれば「私」が人間として成長するに際しての非常に大きな作用である事が分かるだろう。

「教え」がなければ、私達はこの社会の中で決して一個の人間としての正常な人格を持って生きて行くことが出来ないのである。

人間は火と道具を使い、文明を築く足場を作った。さらに言葉と文字を使う事で自分たちを取り巻く環境を理解し、理を極めて高度な文明を発達させたのである。この膨大な知識と文化を、それぞれの世代が受け継いで行くのは、「教え」という他者の作用が不可欠であったということは誰の目にも明らかなことであろう。

他者の作用としての「教え」はこのように、人間社会を考えるに当たって、根源的な要素として考えなければならないのである。

ところでこの「教え」は、必ずしも「私」の内に問いかけが無くとも与えれれる他者の作用である事も見ておかなけらばならない。

むしろ「私」の認識が低い時期(幼少期)にあっては、この一方的な「教え」が重要な役割を果たしていると言えるだろう。

一方的な「教え」とは、いまだ問いかけの生まれていない幼児への語りかけや、教えなどのように親が子を育てる過程によく見られるものであり、私はこれを特に「育み」と呼ぶのである。

乳幼児が意識に照らし出された身体の世界を認識し、更に自分を取り巻く物的世界を私空間として広げて行くためには、何より母親の助けがなくてならないだろう。この助けこそ「育み」に外ならない。

乳幼児が母親の暖かさを知り、周囲の人々との関係の中で快と不快を様々に分化させ人間としての感覚を身につける。言葉を覚え世界を認識する基礎を得るのは、「育み」という他者の作用なのである。

私達人間は、まずその出発点からして他者の存在無くしてはあり得ないということをここに確認しておかなければならないだろう。

この世に生み出された赤ん坊は、「育み」と「教え」によって一人の人間となる。

「私」を認識し、自分のことを考えられるようになるのはまさにこの「育み」と「教え」があったからである。その意味では「育み」と「教え」は「私」以前としてとらえることも出来るだろう。

しかしながら私は何度か述べて来たように、「私」をこのような狭い意味ではとらえない。「私」の始まりは母体の中で受精した卵、すなわち人間としての生命を得た、ただ一つの細胞から出発すると考えるのである。

無論この生み出された、ただ一つの細胞が「私」という認識をもつ訳ではない。また細胞が分裂し、しだいに組織を作り、人間の姿に成長して生まれ出ても、その赤ん坊に「私」という認識がある訳ではない。認識されない「私」は無に等しいのである。

しかし認識はすでに第二章で見て来たように、その根源をたどって行くうちに結局意識そのものに行き着くのであった。すなわち意識が身体の内部を照らし出すという形こそ人間の、すなわち「私」の出発点であったのである。

認識は、この意識と身体を原点とした成長の流れの中で、やがて生み出されてくる記憶の量に対応してくる。その成長する認識のシステムはここで繰り返す必要がないだろう。

ただ私達を惑わすのは、この生み出された認識によって初めて「私」

が自分に対して浮かび上がってくるという事実であろう。

そこから考えると、「私」はどこから来てどこへ行くのかという疑問は結局私達に明かされることはないということになる。私達は認識され体験される「私」を越えて「私」を見いだすことは出来ないのであるから。

しかしそれでも、一方で私達には自分がどこから来てどこに行くのかという思いを捨てることが出来ないという事実もある。実のところ私はこのことが重要だと考えるのである。

すなわち私達が自分の体験の向こうに何かがあると考えるのは、実はそれ自体がそこに何かがあるという証明なのではないかと思えるからである。

もし何もない、全くの虚無なのであるならば、私達は決してこのようなことを思いもしないだろうし、認識そのものも生み出されることはないであろう。

私達にとって確かなことは、「私」を越えて何かがあるということであって、それが何であるのか分からないというだけのことなのである。無いのではない、有ってしかし分からないのである。

この何かこそ認識を越えた所に存在する「私」であると、主張したいのだ。

すなわち「私」は受精卵から始まると見るべきなのである。

遺伝子レベルで考えてみれば、減数分裂によって生み出された卵と精子はいまだ人間とは言いがたく、この両者が結合して初めて人間としての染色体を備える細胞になる。しかもそこに乗っている遺伝子の組み合わせは一個の人間を特定するのであるから、「私」の始まりを受精卵と見なすのは十分に根拠のある話であろう。

そうするとまだ認識の生み出されていない「私」はまず母体の胎内において育まれ、やがてこの世界に産み落とされる。先に見た「育み」

の意味合いをここにまで広げるならば、「私」はまず「育み」を受け、

やがて「教え」を通して、認識する「私」すなわち私空間を出現させるのである。

私空間は「私」の中で閉ざされた世界でありながら、その出現は他人の存在を前提としているのである。

結局、他者は私空間に現れる認識には違いないが、それは単純に「私」があって他者があるという図式にはならないのである。

次の図はそのあたりを表現したものであるが、これを見れば明らかなように他者は、認識以前の「私」と他人の関係の延長線上にあり、しかも他人の上に帰って行く一つのサイクルを構成しているのを見て取ることが出来るであろう。

そうすると人間とは、このサイクルを指している言葉と考えることも出来るように思える。私達人間はそれぞれに「私」としての我 を持つが、しかしこの我は単体として存在しているのではなく、人間のサイクルの中で互いに関係を持つ一つの部分として存在しているのである。

私達は「育み」と「教え」を見て行く中で「私」と他人=他者は一つの分割出来ないサイクルを構成しているということをつきとめた。

したがってその結果から考えても、他者が単に「私」の認識による存在だとは言えない事が分かるであろう。私空間に他者を存在させる「私」そのものがまさにこの他者=他人によって育まれて存在しているのであるから、他者の「私」に対する作用は当然大きいと言わざるを得ないのである。

2、ことばとコミュニケーション

私達は他者と言葉を交わし、様々な意志を伝え会うことが出来る。

文章を書いて自分の考えを発表することも出来るし、色々なことについて考え、思いを巡らすことが出来る。

そしてこれらのことが、結局私達人間が営々として築いて来た文化を継承して行くことになっているのである。

その根幹にあるものがことばにほかならない。

ところがことばは「私」と他者間におけるコミュニケーションにのみ働いているのではない。

少し考えてみれば分かるように、ことばは私達の思想や世界観そのものである。あるいは日常の生活における認識そのものと言っても言い過ぎではあるまい。

そもそも、思い、考えるということそのことが言葉によって成り立っ

ているのであるから、ことばによって世界が開かれるというのは正しい認識と言っていいであろう。このようにことばは、いわゆる言葉として他者存在を指し示すコミュニケーションの道具であるとともに、「私」の認識そのものを作り上げている心の指標であるという点を見ておかなければならないだろう。

ところで、私達は先に、ことばは「育み」と「教え」によって与えられるという事を見て来たが、ここでその理由を書いておこう。

ことばはそもそも、物事の認識と一体になっている。直感を別にすれば認識とは「ことばに置き直されたもの」と言ってもいいであろう。

また、認識は「私」と対象との相対的な関係から生み出されるのであったが、この認識の対象へのネーミングがことばなのである。

ことばは、まさに対象=本質へのネーミングであって、対象そのものではないし、対象=本質とことばとの間に必然性があるわけでもない。

ネーミングとは結局のところ、単音や文字の無数にある組み合わせの中の選ばれたひとつに過ぎないであろう。

日ごろ使っている言葉は、誰がネーミングしたかを知ることは出来ないけれども、歴史の中で誰かが発音し、それが互いの共通の理解として定着して行ったということは想像に難くない。

あるいは今日でも新しい言葉が生み出されている。民衆の中から自然発生的に生まれてくる言葉や、権力や権威が生み出す言葉に至るまでその数はおびただしいものがあるだろう。その言葉の中には、特定の者にしか通用しないものから、生まれて間もなく消えて行くものなどもあるだろう。

つまりこれらのことが示しているのは、言葉が認識の対象を指し示すものに違いないけれども、決して対象そのものではないし、対象そのものから出て来たものでもないということである。

したがって「私」の目にしている丸い筒のようなものが何であるのかと考えるとき、そのものを見ているだけでは決して「コップ」という答えを永遠に得ることはないだろう。

もちろん「私」はそのものを見、手にとって調べもできる訳であって、それが水を飲むときに使うものだという理解は可能であろう。

これは対象=本質と「私」の直接的な関係から生まれてくる。すなわち対象そのものから生み出される「私」の認識であって、私はこれを直感と呼ぶ。

直感は対象=本質から、言葉を介せずに直接「私」にやってくる理解と認識である。直感については後で詳しく見る機会があるだろう。

ところで「私」がいくら直感を働かせてみても、それが「コップ」と名付けられている事を知ることはできない。

それは結局「教え」によるしかないのである。その「教え」は他者(他人)からやってくるという図式はすでにみた。

ここでコミュニケーションの仕組みにについて考えてみよう。

コミュニケーションとは表現全般にわたっての他者との意志疎通や存在を確かめる相互間の働きであると考えられるが、その中でことばによるコミュニケーションが最も一般的であろう事はいうまでもない。ことばによるコミュニケーションが成立するためには、その前提条件として本質がことばに還元されていなければならない。

他者のことばを受けて「私」がそれを理解するというのは、「私」の内でそのことばを一つの本質に変換することである。

また「私」がことばを発するのは、「私」の表現しようとする本質を適切なことばに変えることで成り立っているのである。

私達はことばを共有することでコミュニケーションを成り立たせているが、大切なことはそのことばの後ろにある本質まで共有している訳ではないということである。つまり本質からことば、ことばから本質、という変換は全く個人の中に閉ざされたままなのである。

ところでこの図から分かるように、ことばのコミュニケーションが成立しているのは双方の円が重なった部分である。この共有することばに対して、それぞれが自らの本質に還元して理解する。これがコミュニケーションの構図と言っていいであろう。

そもそもコミュニケーションは、表現と受容という二つの要素がなければ成り立たない。共有することばによって私達は無意識のうちに表現と受容を繰り返しているのである。

ちなみにことばの通じない異国人との対話を考えてみれば、そこには表現はあっても受容のないことが容易に分かるだろう。コミュニケーションがなり立たない訳である。

ところが、ことばが通じなくても、身振り手振りである程度コミュニケーションが成り立つし、音楽や絵画など芸術の分野ではまさにことばを越えて表現と受容を実現させている。このようにコミュニケーションは必ずしも言葉を必要とする訳でもないのである。

私達は次にこの全般的な表現と受容について考えて見る事にしたい。

3、表現と受容

胎内で全面的な「育み」を受けて育った赤ん坊は、やがてこの世に生まれ出る。

その瞬間から赤ん坊は自ら呼吸を始める。そして同時に、自分の口を使って養分を取り始める。

個としての人間の始まりと言えよう。産声はまさに人間としての出発の高らかな宣言のようでもある。そしてこれは、赤ん坊にとっての最大の表現手段なのである。

自らの口で食を求めなければならない赤ん坊にとって、泣くという行為が食を得るための表現だと考えれば、人間は実に生まれるその瞬間から生きるための表現を始めるという事が出来るであろう。

母親は赤ん坊の表現を受容する。赤ん坊の様子を見守り、母乳を与え、必要な世話を続ける。

この母親にとって、自分に向かってくる赤ん坊の表現は泣くということだけに止まらない。赤ん坊は泣いては眠り、目を覚ましては様々な運動をする。よだれを流し排泄をする。これら一切のことは母親にとって赤ん坊の表現ととらえられるであろう。

赤ん坊にすれば、ただ生きているだけであるのに、それだけで既に母親に対する表現になっているのである。

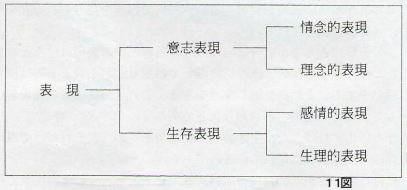

私はこのことから、広い意味で、生きて存在することそれ自体を表現と考える。

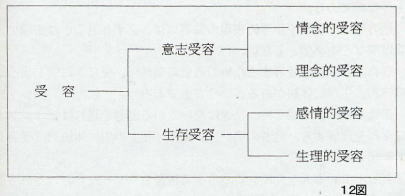

すると表現の中には伝達の意志をもって行うものと、その逆に意志の希薄なものを認めることができるであろう。

伝達に意志をもって行う表現には、先に見たように言語や文字のように他者との共有の記号や道具によって行われるものと、芸術のように「私」固有のことばや記号、形態や配色、あるいは身体やリズムを使って行われるものとが考えられる。

強いて言えば前者は理念的表現と言えるだろうし、後者は情念的表現と言い表すことができるであろう。

一方伝達意志の希薄な表現は、生活の中で立ち現れる感情に基づいて起こす様々な行動としての形がまず考えられる。そもそも感情は最も直接的な表現と言える訳であるが、その行為は衝動的な要素が強いのであるから、意志をもった表現とは言いがたいのである。

その他に考えられるのもとして、衣・食・住に集約される生活そのものがある。この日常のほとんど意識に上らない、したがって表現意志の伴わない行為、あるいは赤ん坊のように生存そのものとしての在り方、私はそれ自体も一つの表現であると考えたい。

すると前者を感情的表現、後者を生理的表現として言い表すことができるように思うのである。

このことを表にまとめておくと次のようになるだろう。

それぞれの表現に対して、受容の形は当然違ってくる。これを表現に対応させてみると次のような表になるだろう。

理念的表現は既

これに対して情念的表現は、文芸や演劇を除いてほとんどことばでの表現を必要としない。しかしこの情念的表現には、ことばでは表現出来ない人間存在の、さらに大きな領域を表現しようという意志が込められているのであるから、その受容にはそれに相当する人間理解が要求されるはずでる。その意味でこの受容は理念的受容の上位に位置付けられる。これを情念的受容と呼ぶ。

情念的受容の基本的な形は、他者の表現を直接自分の本質の部分で受け止め理解しようとする所に見られる。したがってそこには当然直感の働きが含まれてくる。人間を語るとき、その最も確かな存在は自分自身、すなわち「私」なのであるから、「私」そのものの理解としての情念的受容は人間にとっての最高の受容と言っていいであろう。

無論そのことの裏側には、「私」が不安定で定まらなければ情念的受容もまた同じように不安定なものとなってしまういう事実がある。言ってみれば情念的受容は、そのままその人の人間性をあらわにするものなのである。

他方感情的表現や生理的表現の受容には、必ずしもことばや深い人間理解などを必要としない。

これらの表現を受容するための最低の条件は、受け手に同じような感情的、生理的体験があるということであろう。

これらの体験を通じて、私達は泣いている他者を見れば直接それを理解する。他者の笑いは、直接「私」の内に体験的な受容を引き起こす。

苦しんでいる人を見て、こちらまで息苦しくなったり、人の笑いにつられて笑ってしまったりというような経験はたくさんあるが、それはこのことを示していると言っていいだろう。

あるいはおいしそうに食事をしている他者の前で、唾を飲み込んだり、他者の性行為に欲情をそそられたりといったことも、直接に生体が受容する一つの形である。

なぜ泣き、あるいは笑っているのかという情念的な理解はその後からやってくる。

例えば赤ん坊が泣くという、生理的表現に対して、母親は生理的受容をおこない、その受容をさらに情念的受容へと昇華させる。つまり母親は赤ん坊の泣くのを見て、おなかがすいたのか、おむつを替えてもらいたいのかなどと判断するのである。

このことから分かるように、受容はその受け手の能力に応じて行われるのであって、やってくる表現のレベルに対応し、制約されているのではない。

また既に述べた事ではあるが、この受容を支えているのは、他者もまた「私」と同格の存在であるという無条件の了解である。これは信じるということでしか得られない証明不可能な事実である。しかもそれが人間存在の原点であることを私達は既に何度も見て来たのであり、ここに人間の様々な問題があるのだ。ただ普通の生活をする限り人間は自然にその理解の中で生きて行くことが出来るのである。

受容はまた他者存在の根本にあることを見ておかなければならない。

つまり他人の存在そのものが表現であるとするなら、それを受けて自分のものとする受容は、それ自体が他者であると言えるからである。

|

|

|

|

この事を私は重要な命題としてここに示しておきたい。

ところでこれまでの議論は主に他者の表現と「私」の受容という関係についてのものだった。ところがこの表現と受容にはもう一つの側面がある。いうまでもなく「私」の表現と他者の受容という関係であるが、これについてはもう少し表現と受容についての一般的な関係を見たうえで進めて行きたい。

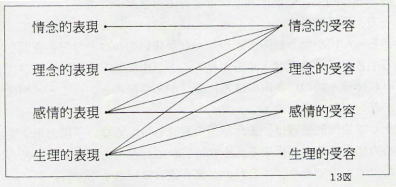

4、表現と受容の関係

表現と受容はそれぞれに対応する四つの段階をもっていたが、これらがどんな関係をもってコミュニケーションを成り立たせているのだろうか。まず考えられる関係を図で示すと次のようになる。

13図は、それぞれの受容が対応できる表現の範囲を示しているとみていい。

例えば生理的受容は生理的表現にしか対応できないが、理念的受容は生理的表現から理念的表現まで対応出来る。また情念的受容はすべての表現に対応することが出来ることを意味しているのである。

赤ん坊が泣いている。この泣き声は生理的表現である。

これに対して母親は、子供の泣き声を心で受け止めその裏にある要求をくみ取る。ちょっとした泣き声の強弱で母親は赤ん坊の要求をほとんど間違いなく受け止めるのである。これは情念的受容と言えるだろう。

また赤ん坊の泣き声におろおろする父親もいる。これは彼が泣き声に対して理念的受容をしているためである。つまりこの父親は泣き声に言語的な意味を求めている。ところが、もともとそんなものはないのであるから、訳が分からずおろおろするという図式になるのである。

もっともこの説明では理論の先走った堅さを感じない訳には行かないだろう。普通の大人であるなら、赤ん坊の泣き声に言語的な意味合いなどが無いのは誰だって知っている。したがってそこに言語的な意味を考えようとする者などいないはずである。

言いたかった事は、父親が赤ん坊の泣き声におろおろするのはつまり、情念的受容が出来ないからだということである。その意味でこの父親は理念的受容に止まっていると見るべきなのである。

一方、感情的受容はどうかと言えば、泣いている赤ん坊を見て「この赤ちゃん何が悲しいの」とか「おなか痛いのかな」などと質問している小さな子供の受け止め方に見ることが出来るだろう。この子にしてみれば赤ん坊の泣き声の後ろに要求があるなどということは想像もつかない事なのである。

そして生理的受容は、まだ感情の意味も分からない子供の示す受け止め方に見ることが出来る。それは言わば存在をありのままにとらえるだけのものであり、「これ」という認識に相当する。

ただそうだからと言って、この感情的受容や生理的受容が大人にはないというのではない。むしろこれらは理念的受容や情念的受容の内に取り込まれていると見るべきであろう。

上位の受容は下位の受容を内包すると、私は考える。

そうするとそれぞれの段階にある受容は、その人の能力をも同時に示している事になるだろう。生理的受容しか出来ない赤ん坊から、しだいに成長して感情的受容を身につけ、言葉を覚えることで理念的受容を可能にして行く。やがて自らのうちに自己を見いだし始めると、そこから情念的受容が起こってくるのである。

情念的受容はこうして、人間のもち得る最高の受容の形態であると考えられるのである。

私は先に「他者とは受容である」という命題を示したが、もしそれが正しいとするなら、このことは、他者は人間の発達に合わせて段階的に現れるということを暗示している事になる。

例えば赤ん坊にとって、私達の見ている他者は単なる生理的存在に過ぎないであろうし、感情的受容しか出来ない子供にとっての他者は感情的存在でしかない。つまり「楽しい人」「うれしい人」「こわい人」「悲しい人」「優しい人」等というように、表面に現れたものだけが他者として存在していることになるのである。

感動の涙を流している人を見て、「どうして悲しいの」とか「どこが痛いの」などと質問する子供はこのことを充分に示しているだろう。

結局受容とは他者のことだとするなら、他者は受容の発達段階によって異なった現れを見せるだろう。また人によって受容は異なるはずであるから、一個の他人が発する表現を受け止める受容はまさに人の数だけ存在する。

たとえばAという男がいるとしよう。Aはそれ自体が表現であった。

いずれにしても受容は、相手の表現に対して、自分の経験や思想、身体、情操に至るまさに全人格的な部分での反応と見ることが出来る。

したがってAに対する受容が互いに完全に重なることはまず考えることが出来ないのである。

上の図にある実線の円はA〜Eの本質、すなわち「私」そのものを指しており、その外側の点線の大きな円は、互いに表現と受容を成り立たせている領域を示している。Aに対するそれぞれの受容はまさに図のように考えられる。

これを見ても明らかなように、Aを見ているC〜Eもまた互いに他者関係をもっており、それぞれの本質を共有出来ないのであるから、Aに対する受容が部分的に重なることはあっても、完全に重なり合うことは不可能と言っていいのである。

ただ念のために言っておけば、世間ではAという人物をまったく同じ形で受容している(厳密に言えばそこにも違いはあるはずであるが)

ケースがある。

たとえばレッテル貼りということばがあるように、Aに対して多数の人々が共通の理解を持つ。確かにこれは多数が他者を共有しているように見えるだろう。

しかしよく考えてみれば、この他者の共有には他人すなわちAそのものの共有がないことに気づくであろう。

つまりAという他者を共有する多くの人々はAの発する表現そのものに接する事なくAを判断しているのである。

これは結局Aそのものに対する受容ではないということを意味している。

この場合Aという他者出現は、媒介者の表現による間接的な受容に過ぎない。本を読んで書かれたことを理解するようにAを受容しているのであって、向かい合った表現と受容という関係から生まれるものとは基本的に違っている訳である。

ところがこの世の中で、私達の出現させている他者の大多数は、この間接的表現に対する受容なのである。

新聞や雑誌、テレビやラジオなどからやってくる表現のほとんどは間接的表現であり、その量の多さは改めていうまでもないことであろう。

そういうわけで私達は、実はAという人物をまったく知らないにもかかわらず、あたかも知っているかのごとくにAの、媒介者による一面的な間接的表現を受容する。ここに同じ他者が現れてくるのは当然である。

この間接的表現に対して、他と違った受容を示せば「変わり者」というレッテルを張られることになる。こうして世間を作り出す人間の集団は一つの共有した受容を作り出す方向に動いて行くのである。

しかしこの点の議論は社会という主題を定めて別に論じることにして、話を本論に戻すことにしよう。

5、「私」の表現と他人の受容 (反省)

表題からも想像がつくように、これまでは他人の表現に対して「私」

の受容という関係を中心に考えて来たのであったが、ここでは「私」の表現とそれを受ける他人の受容について考えて見ることにしたい。

「私」は生きている限り、また意志のあるなしにかかわらず常に表現を続けている。

「私」が生み出され、母の「育み」と「教え」を受けて次第に認識の段階を上って行く。やがて「私」の中に他者がはっきり立ち現れて来たとき、それは同時に「私」の中に人間としての認識が完成したことを表している。

この間に「私」は生理的表現から感情的表現を習得し、さらに理念的表現が可能になる。また自己の発見に伴って情念的表現の欲求が出てくるだろう。

この「私」の発達段階の中で特に私が注目したいのは、「私」に表現意志が現れてからの表現と受容についてである。

「私」は、たとえば「おなかがすいたのでご飯を食べたい」旨を伝えたいとしよう。

「私」は「お母さんご飯」という。

母はこの「私」の理念的表現を受けて早速食事を用意することになる。これは母の情念的受容による結果に外ならない。

ところが「私」の表現に対して、理念的受容で答えられると、「お母さんはご飯じゃありません」ということになって、「私」はいつまで立っても食事にありつけないことになる。

そうなると「私」はかんしゃくを起こすか、もう一度言い直すしかないだろう。

すなわち「私」にとっての表現は、あくまでもその表現の後ろにある「私」の欲求を実現させることにその目的があるのであるから、自分の表現に対して相手が期待どおりの受容を示さなければ、そこに疎外感が生まれることになる。

したがって「私」としては、自ら発した表現に対する相手の受容を見極める必要がどうしても出てくるだろう。

先の例で言えば自分の意志に沿った受容が行われたかどうかは、目の前に食べ物が現れるか否かによって単純に見極めることが出来る。

しかし伝達したい内容がそういつも簡単なものであるとは限らないだろう。たとえば「よい子に見られたい」というような欲求になって来れば、表現に対する受容の見極めはそう単純なものとはならないはずである。

このよく見られたいという欲求は、おそらく誰もが持っている人間の基本的な部分からやってくる。人は大なり小なり他人からよく思われようとし、世間に向かってそのための表現を発していると言っていいであろう。

日常生活の中で、生きるための直接的な欲求に基づく表現の後ろに見え隠れしていても、よく見られたいという欲求は自分でも気づかない内に「私」をつき動かしているのである。

よく見られたいという欲求は人間の基本的な部分からやって来ると書いたが、これは先に見た人間のサイクルのことを指している。

人は「育み」と「教え」を受けて初めて一人の人間として完成する。

人間として完成するにつれて人は他人を他者として認識するようになるのである。そしてやがては社会の一員としての位置を得、次の世代を「育み」「教え」る事になるのである。この流れのことを人間のサイクルというのであった。

このサイクルが螺旋状に継続して行くところに人間の歴史がある訳であるが、「よく見られたい」という欲求はまさにこのサイクルの流れに適合しようとする作用に外ならない。

「いい人」とは、私達が知らないうちに組み込まれている「育み」と「教え」の受け渡しの連鎖の中にあって、生きる上での本能的な目標と言えるだろう。

ところで「私」はこのいい人であるという表現を不断に続けているのであるが、それに対する他人の受容は目の前に食事が来るというような単純な事で見極めることが出来ない。

つまりこの事は、「いい人」であるという表現が、同時に「私」に対する他人の受容を気にかけなければならないというリスクを背負い込む原因となっている事を示しているのである。

私達は常に自分の表現が相手に通じたかどうかの確認を必然的に要求されているのである。

ではこの他人の受容ということに対して、「私」はどのような形でそれを見極めているのであろうか。

この見極めの仕組みを見て行くことで、いよいよ私達の他者論は佳境に入って行くことになる。

もう一度冒頭の例に戻ると、「お母さんご飯」という表現に対して相手の受容が自分にとって正しいかどうかは、食事が出てくるかどうかで判断出来た。

ここで重要なことは判断出来たということよりも、食事が出来たという目的達成にあるということである。つまり実際にはまったく違った意味合いで受容されたにもかかわらず、結果として食事が与えられたとしても「私」はそれでよしとするに違いない。つまり表現に対する他人の受容を見極めるというのは、他人の受容が正しいか否かなのではなく、「私」の表現目的が達せられたかどうかにあるのだということをまず押さえておかなければならない。

なぜなら他人の受容が正しいかどうかを問えば、その答えは永遠に帰って来ないことを私達はすでに知っているからである。

さてそうだとするならば、「私」の表現に対する受容の見極めは結局のところ他人と「私」の関係からくみ取る事になるだろう。それはつまり他人の表面的な現れを見るということである。そしてこの他人の表面的な現れとは私空間に出現する他者に外ならない。

すなわち「私」の表現に対する人々の受容は他者の中に現れるということである。また同時に他者とは他人の表面的な現れ、すなわち他人の表現に対する「私」の受容そのものなのである。

そうすると「私」は、自分の表現に対する他人の受容が自分の目的を達したものであるのかどうかを知るために、今度はこの他人を受容することになる。

結局「私」は自ら表現し、同時に相手を受容することによって自分の存在する位置を確認している事になるであろう。

他人の受容とは他者そのものであるから、「私」は常に他者の現れに対して注意を向けていることになる。この事をもう少し考えてみたい。

恋人と愛を語り合う。そのとき相手が「嫌い」と答えたとしよう。「私」の目前には「私」の表現に対する答えとして、否という表現を返す恋人がいる。

この恋人の表現を言葉通りに受容した「私」は相手に失望するだろう。「私」のどこがいけないのか思い苦しむかもしれない。

しかし一方、否と答える恋人の全人格を受容した「私」はこの恋人の表現を可と受け取るかもしれない。(無論恋人の真意を議論している訳ではないが)この可という受容は、「好き」という言葉を受容することよりもより深い味わいを持って受け止められるであろう。

なぜならそこには理念を越えた、まさに全人格的なレベルでのコミュニケーションの成り立つ可能性が存在しているからである。

このように「私」の表現に対する相手の受容がどんなものであったのかを知るには、「私」の相手に対する受容にかかっている。そしてそれ以外には知り得ないのである。

ところで「私」はその存在そのものが不断の表現であった。同じように他者もまた他人の不断の表現に対する「私」の受容なのである。

そしてこの事は、「私」にとって他者とは常に反省を伴って来ることを意味している。この反省とは、いうまでもなく自分の表現がうまく目的を達したかどうかという見極めに外ならないのである。

私達はすでに私空間について見て来た。そこで他者の出現が私空間を反省的空間に変えると論じたが、その理由はまさにここにあったのである。

「私」は他人を受容する事によって自分の存在する位置を知る。すなわち、いい人間であるのかそうでないのか、役に立つ人間か否か、好かれているのかいないのか、どんな立場に立っているのかなど、こうした「私」の存在する位置の確認は他者の現れによっている訳なのである。

私達は「いい人」を目指して生きている。これは「自分はいい人」だという表現を常に発しているということになる。それを逆から言えば、私達は自分がよく受け取られているかどうかを、他者の出現を通して反省しなければならないことになるのである。

したがって、よく見られたいという意志の強い人ほど反省的空間はより強いものとなるだろう。そしてその反省から否定的結果を見るとき、人は苦悩を覚える。自己否定の含まれる苦悩のほとんどは、他者の中にその否定を見ているのではないかと、私は思うのである。

他者とはこのように「私」の反省そのものである。多くの場合、その反省は自身を傷つけるものとはならないために、人々は日常を平穏に生きて行けるのであろう。私達が自分を知りその人生を認識するのはこのような他者の存在無くしては考えられないことなのである。

無論すでに見て来たように、反省の伴わない他者もまた存在する。

それは「私」の表現を受けて現れたのではない他者、持って回った言い回しになってしまうけれども、他人の自発的な表現に対する「私」

の受容としての他者、この他者について言えば、そこに「私」は反省をもつことがないだろう。

「私」からの表現がないというのは表現意志がないということである。「私」に表現意志がない限り、他人の「私」に対する受容を気遣う事はないのであって、したがってそこに反省の起こらないのは当然のことなのである。

また自分よりも弱者と思われる者の前で反省が起こりにくいのも、「私」の受容が関係していると思われる。

たとえばつまみ食いをしている「私」にとって、「いい人」を表現しようとするならば、必然的に忍び足になり人目を恐れることになるだろう。

なぜなら自分のしていることが「いいこと」ではないのである以上、それは包み隠さなければならないからである。他人に気づかれなければ一応その目的は果たしたことになって「私」は安心する。

したがってそこに母=他人が現れたなら、「私」のこの表現は完全な失敗として母の現れを受容する。すなわち自分の人に見せたくない姿、悪い自分の姿をありありと見せつけられることになるのである。

ところがつまみ食いの現場に現れたのが小さな弟だったとしたら、「私」はほっとするに違いない。

なぜなら「私」は弟の現れを受容するが、そこに「私」に対する批判を読み取ることがないからである。相変わらず「私」の「いい人」という表現は成り立っている訳である。

無論この場合でも、誰かが来たという段階での受容には自分の行為に対する批判が含まれている。それが弟だという受容に変わったとき初めて「私」の反省は解かれる事になる。

結局「私」の他人に対する受容が、「私」を批評するものでない限り、そこには反省が伴って来ないと言えるのである。

恥辱も反省の一種である。昔、欧米では貴婦人が奴隷の目の前で平気で着替えをしたという話を聞いたことがあるが、これも奴隷を人間と認めない心が、そこに批評を見いだせず反省が起こり得なかったと考えれば、あっても不思議ではない話であろう。

6、現前しない他人に対する受容

私達はこれまで、表現と受容という関係から他者を見て来た。ところがここで扱った他者は、現前する他人に対しての受容に限られていた。

しかし私空間にはそれ以外にも他者の現れがあるのを私達は知っている。それは現前しない他者とでも言ったらいいのか、他人が物理的に「私」の目の前に立ち現れないのに、私空間に現れて来る他者のことである。しかもその他者は私空間を反省的空間に変える力を持っている。

よく考えてみれば、この他者は私空間の中でも大きな比重を占めている。このような他者の存在を私達はどのように記述すればいいのだろうか。

他人が自分の前にいないというのは他人の表現が直接「私」にやって来ないということであるから、そのまま考えれば表現がないものを受容するということになる。

他者とは受容であるとするならば、このような他者存在は表現に対応しない受容だけの在り方を示していることになる。しかしこんなことが可能だろうか。以下このことを考えてみることにしたい。

人間は互いの本質を共有することができない。そこでわたしたちの出来る他人理解は一方の存在表現を他方が受容するという形でしか実現出来なかったのである。

人間の発達に伴って表現能力は高まって行く。それに呼応するように受容能力もまた上がって行く。

これは受容もまた「私」という個独自のものであり、認識の一形態である事から来ている。

事実受容とは他人の行為や言葉、立ち振る舞いを手掛かりにして他人の本質を推し量るものであった。他者とは結局こうして推し量った他人理解の現れだったのである。

ところで受容が認識の一形態であるということは、受容そのものがそのまま記憶という形で残されているということをも物語っている。

こう考えてみれば私達は、先にもった疑問を即座に解くことが出来るだろう。すなわち現前しない他人に対する受容とはまさに受容の記憶だったのである。

また受容は他人の表現を受けて、これを他者としてとらえることであったが、これは言葉を代えて言えば「私」にやって来る表現を他者として認識するということにもなる。

すると、他者を認識するという点から見れば、これは結局、他者認識の対象の問題であることがわかるであろう。すなわち認識する対象が現前している他人なのか現前していない他人なのかの違いに過ぎない。

すなわち現前する他人に対する受容は、他人の表現を直接認識する事であり、現前しない他人に対する受容とは、すでに蓄えられた認識の再構成に外ならない。

議論を簡素にするために、前者を現実受容と呼び、後者を空想受容と呼ぶことにしよう。すなわち現実受容は目前の他者であり、空想受容は頭の中で思い浮かべる他者ということになる。

7、現実受容

現実受容はすでに見て来た通りである。一言だけ言い添えれば間接的表現に対する受容もこの範疇に入ると見るべきであろう。

間接表現による受容は、形から見れば現前しない他人に対する受容なのであるが、しかし間接的ではあれ、それは「私」の前に現れた表現に変わりはないからである。間接表現とは例えばテレビや新聞雑誌あるいは噂話などのように、その人本人から直接やって来るのではない、たんなる伝聞であるということはすでに述べた。しかしながらこの伝聞は、それ自体を取ってみれば、現実に「私」にやって来る表現であることに変わりはないのである。

学習を積み重なねて蓄えられる認識の量が増えるにつれて、私達は伝聞による情報の量を拡大して行く。学校教育の現場では伝聞なくしては考えられないし、社会の中においてはマスメディアが個人の生活の大きな部分を占めているのである。

直接表現に対する受容は時間と空間の中で一日24時間という物理的な制限がある。そしてこれは大人も子供も区別なく同じ条件だと言えよう。

しかし間接表現は人間の認識の及び得る世界のあらゆる領域にまで広げることが出来る。地球や宇宙の起源から、神の存在に至るまで、私達は間接表現という手段でこれを描き出す。他方ではそれを受容することで自分の世界を広げて行くのである。

認識を深めて行けば行くほど、間接受容はまさに幅広い領域を持つようになる訳である。

8、空想受容

(受容の記憶)

空想受容による他者の現れには次の二つの形が考えられる。

一つは受容の記憶としての他者であり、今一つは「私」自身が構成する他者である。

前者はいうまでもなく「私」がこれまでに他人を受容したその記憶を再び呼び起こして現れる他者を指している。

分かりやすく言えば、思考の中に現れる「私」の知人友人家族縁者などを指しているのである。

たとえば「私」は自分の仕事の失敗に気づいたとしよう。「私」は机を叩いてどなっている上司の顔や、批判の目を向ける同僚の姿を思い浮かべ、その失敗を後悔するだろう。

これを私達の言葉で言えば、私空間に上司や同僚が現れて「私」を反省に追い込むということになろう。この思い浮かべる上司や同僚といった他者出現が、記憶された受容なのである。

「私」の思考の中で、この記憶された他者は必要なときに呼び出され私空間の中でさまざまな行動を取る。この私空間の中で、「私」はこれらの他者と関係を持ちながら、反省したり自問自答を繰り返したりして自分の取るべき道を選択する。これは「私」が人間社会の中で生きて行くために必要な精神活動だと見ることが出来るだろう。

また指導者や神もまた受容の記憶からやって来るだろう。

しかしこの指導者や神は、ほとんど一方的に「私」の生き方を方向づける存在として現れる。なぜならこの指導者にしても神にしてもそれが「私」にやって来るのは「教え」によってでしかないからである。

これらは私達の議論から言えば間接受容の記憶によっていると言えるであろう。

指導者はとは組織や国家の指導者などを意味し、私達の生活基盤を規定するし、神はその教儀において人の生き方そのものを方向づけるのである。これらは実生活の救いを示すものであれ、心の救いを示すものであれ、いずれにしても「私」を確かな存在に導いて行く強い働きをもっている。そこでは「私」はこの他者と対等に存在している訳ではないのである。

もっとも神は他者であるのかという疑問が出てくる。しかしそれについてはすぐ後で述べる事になるだろう。

(他者の創造)

思考とは私空間の展開を意味する。思考の中心は私空間の焦点に対応する。また思考は記憶として蓄えられた認識の再構成と考えることも出来るだろう。

ここに他者の創造(構成)というもう一つの他者の現れを見ることが出来る。

この構成された他者というのは、先の記憶された受容=他者をそのまま私空間に出現させるのに対して、思考の過程の中で独自の他者を構成するということを指している。

この構成される他者の現れは思考の形によって自在にその在り方を変える。たとえばそれは一般的な人という現れであったり、自分の行為を判定する審判であったりする。

たとえば「私」はスターになるという夢想をしているとしよう。「私」は舞台の上に立ってスポットライトを浴びている。客席には身動きもならないほどの観客が詰め掛けているのである。観客は息を呑んで「私」を見つめている。やがて「私」の演技が終わると割れるような拍手が「私」を称える。

少なからず私達はこのような空想をするし、それを夢と呼ぶこともある。

ところでこの空想の中で「私」に向かって拍手を送る観衆は、「私」

自身が造りあげた不特定の他者である。この他者はすでに持っているだれそれの記憶というのではない。それよりも「私」の一般的な人に対する認識が造りあげた他者と見るべきであろう。

このような他者の現れは、「私」の存在をそのまま浮き上がらせる働きをしている。つまりこの場合で言えば、「私」は有名で人々から称えられる存在なのであり、「私」の造りあげた聴衆はまさにこの自分の望みを強調させる働きをしている訳である。この意味でこの他者は、「私」に反省より陶酔を与えるであろう。

しかし逆に「私」は悪いことをして群衆に取り巻かれているという空想もある。この場合には、群衆の白い目やあざけりの声が「私」の身を縮めさせる。つまり「私」の反省をより強調するものとして現れている事になる。

いずれにしてもこのような不特定の他者は「私」の心的な状態を強調させる働きをしているのが分かるだろう。

また「私」は経験や学習によって知識を得る。その知識の範囲の中で「いいこと」と「悪いこと」の判断が生まれて来る。これが他者として現れる審判の正体である。これは必ずしもはっきりとした人の形で私空間に現れる訳ではない。たとえばそれは声だけであったり、いいとか悪いとかいう判断の内容に合わせた雰囲気をもつ気配だけの他者だったりという現れも考えられるのである。結局「私」の価値判断そのものが他者として現れると言っていいであろう。したがってそこにはいつも反省が付きまとって来るはずである。

(指導者と神)

「私」の価値判断を越えた所に指導者や神の価値判断がある。これはすでに述べたように、受容の記憶としての他者と見ることが出来るのであった。

なぜなら指導者はその社会性の故に、また神は宗教性の故に、「私」

の外部から「教え」として与えられた存在であるからである。

しかしこの指導者や神という存在は、「私」の中に、単純な受容の記憶という形だけで存在し続けるという訳ではない。

一度受容して現れた他者は、時とともに「私」自身の思念を付着させて行く。このことは指導者や神に限らず 、すべての受容について言えることである。

たとえば思い出に残る恋人は、いつの間にか美化し理想化された存在として「私」の中に存在するようになるだろう。これは明らかに受容の記憶が「私」そのものの考や思いと溶け合い、新たな他者を造りあげている事を意味しているのである。

これを私達は受容の理想化と名付けることが出来る。もっとも理想化と言ってもそれにはプラスの理想化とマイナスの理想化という二つの方向をもっている。マイナスとはいうまでもなく受容をより悪い方向に変化させることを意味しているのである。

この理想化は指導者や神に対しても起こり得る。

指導者や神は最初「私」の価値観を越える存在として現れる。「私」

自身が一つの価値について判断を下す前に、それが絶対的なものとして価値判断を与えられるのである。

それが指導者であれば、そこから与えられる価値判断は主に現実の生活における規範として現れるだろう。

しかしこれは「私」の成長に伴って、「私」の中に批判の目が養われて行く要素を含んでいる。つまりいつか「私」は指導者と対等の立場に立つ可能性をもっているということである。

なぜなら指導者とは人間存在の範囲の中での在り方であるからで、そこから考えれば「私」が指導者と対等になる可能性は十分に認められるはずであろう。

先に、神は他者と言えるかという疑問を先送りしたが、実は私達がここで取り上げている神とは、人間のことばで表現された神を指している。事実私達は神を思い浮かべるとき、自分の頭と感覚を通してそれを感じ取っているに過ぎないのである。

その意味で言えば、神といえども人間の創造したものの範疇を越えることはないと言えよう。たとえ情念的受容という言葉を越えた、人間最高の受容能力をもってしても、その受容の主体が「私」であることから、その神に対する受容そのものが「私」自身であるということを否定することは出来ないであろう。

神を「私」や他者の一切を含めた全世界の上に君臨する存在としてとらえるとしても、そのようにとらえた神はすでに「私」との強い関係をもっている。

なぜなら、どのような形であるにせよ、一つのとらえ方(認識)はその前提に「私」という主体が存在しなければならないからである。

結局いかなる理屈を持ち出したとしても、そこに取り上げられる神は相変わらず「私」との関係をもって位置付けられた存在であって、

それを越えることは出来ない。

この意味で神もまた他者なのである。

したがってこうして得られた神もまた、「私」の中で理想化されるだろう。無論すべての人がそれを可能にするということではない。 神は人間存在を保証する絶対的な原点を示している。したがってそれを越えるためには、それ以上に人間存在についての理解が要求される。そのためには、間接表現として与えられる神をまず「私」の中で情念的受容されなければならない。

つまり神そのものを「私」の中の現実に直接対応させた理解があり、

言葉を越えたところで「私」と神の交流が実現されなければならないだろう。

先に神といえども人間の創造であると書いたが、それは決してすべてを越える神の存在を否定するものではない。

ただその存在は私達人間の認識を越えた存在であるというに過ぎない。それが存在するか否かは信じるか否かの問題であって、当面の私達の議論には上って来ないだけのことである。

ところで「私」が神を構成(理想化)するに至る状況というのはどんなものなのであろうか。

神を構成するというのは、間接表現として与えられた神を情念的受容し、その過程の中で神を理解して行く事を意味している。それは神を自分の体内に体験するということにほかならない。そしてそれはまた神を理解する最高の形態であるのである。

するとこの事は結局、神は最終的に「私」自身に行き着くということを示している事になる。そうだとすると、「私」の中で完全に神を理解した時点で、そこに現れる神はついに他者という形を脱するだろう。すなわち神は「私」と同一になるのである。

ここに神の創造という問題の本質がある。その意味で言えば、他者存在は「私」の迷いの中から生み出されてくるものであって、この迷いが完全に消化され尽くしたとき、他者は「私」に同化して行くと考えられるかも知れない。

(多様性と排他性)

ところで現実にはこの他者は、「私」の認識の中で構成するのである以上、当然それぞれの人々の中で異なった現れを示すことになるだろう。

事実私達は様々に違った社会規範や道徳規範あるいは宗教観をもって国家や社会、集団や組織を作り上げている。こうした勢力間の深刻な戦いをも含めて、人間の思考の多様性と排他性を思わずにはいられない。

人間は自分が世の中に存在している事を知っている。けれどもその存在感ははただ寝ているだけで得られるものではない。事実、存在感の得られない人々は社会の脱落者として孤独と疎外感に苦しめられるであろう。この存在感を自分のものにするためには、社会の中で確かな位置を占めなければならない。

この確かな位置を見いだすための羅針盤が、すでに見た「いい人」に外ならないのである。

私達は本能的に「いい人」を目指して生きている。そこに自分がいい人かどうかを判定する審判が現れてくるのである。あるいはその審判を確固とするための絶対者が現れ、そこに無条件で自分の生き方を示してくれる神が存在するようにもなる。神に従って生きて行く限り私達は、自分で「いい人」かどうかを判定する苦労をしなくても済むのである。

しかしこの審判や絶対者や神というのは、実際には「私」自身の認識から構成された他者に外ならない。そこに世の中の絶対的価値と思われるものにまで多様な受取方の認められる理由がある。

したがって自身の構築した絶対者が攻撃されたり否定されたりすれば、世の中に安心して生きるための位置を示す「いい人」そのものの根拠を失うことになるのであるから、必然として排他性が生み出されてくるのである。

私達は同じ人間同士が争い合う不幸な出来事を見て、そのほとんどにこのような原理の働いているのを見て取ることができるであろう。

そうだとすれば、ここに問題を解決する一つの糸口が見つかるかもしれない。ただそうだからと言って単純にこの多様性や排他性を否定してはならないだろう。なぜならそれらは、健全な人間存在から生み出されるものだからである。

このことを踏まえながら、人間の在り方を再考することは重要な事のように思えるのである。

しかし今はその時ではない。先に進もう。

ところでこの空想受容は現実受容に比べてはるかに多いだろう。空想は子供だけの特権ではない。むしろ子供の方が現実に即した生活をしているのではないかと思えるのである。

たとえば不安や心配、あるいは期待や様々な日常の思いはすべて空想の領域に入る。

もっともここでいう空想とは、現実受容ではない、いわゆる頭の中で考えた事柄を指している。考える内容が現実に即していようが、そうでなかろうが、そのことに関係なくこれを空想と呼ぶのである。したがって一般にいう空想とは意味が違うので、この点指摘しておきたい。

別の言い方をすれば、私達は生きている限り私空間を構成する。けれどもこのとき、現前する世界が直接私空間を占める割合は小さいだろう。この現実が私空間を占めるというのは、「私」の注意が外の世界に向かっているということで、たとえば電車の中で乗客を一人一人眺めているというようなことである。

しかしこういう外界への注意はそう長く続けられるものではないだろう。乗客を眺めていた目はやがてあらぬ方向に向かったり、目を閉じたりして空想を巡らすだろう。つまり私空間を内に向かって広げるのである。

考えてみれば、私達は誰もが私空間を外に向けるよりも内に向かって生きている時間の方がはるかに多いのではなかろうか。

仕事に追われていると、野の片隅に花が咲き青い空に雲が悠然とうごめいていても、ほとんど気づかない。たとえそれを目にしても、仕事の事ばかり考えて意識に上ってくることがない。

期限がいつまででその仕事をやりあげなければならないというようなことは、私空間に審判を出現させている訳であって、私達はこの審判と対話しながら自分の行動を規定し、生きているのである。

したがってそこから生まれる苦悩や不安は、ほとんどの場合自分が作り上げていると言わなければならない。

9、もの(環境)に対する受容

表現のあるところに受容がある。

表現が外に向かって発せられる作用であるなら、受容は発せられた作用を受け止め、「私」の内で表現者の内面を疑似体験することである。

この意味で受容は認識の一形態でありながら「コップ」というような一般的な認識とは様子が違っている。

「コップ」という認識は静的な認識であるが、受容は動的な認識である。

またものに対する認識は「私」の作用という一方的な関係によって成り立っているが、受容は「私」の作用と相手の作用の相互の関連から生み出される。これを動的ととらえるのは、この相互の関連が様々に変化するからである。

ところで私達は人間一般に対してだけではなく、動物や機関車のようなものにまで、受容を試みることがある。つまり「私」は犬や機関車などの作用に対して受容することが出来るのである。これを私はものに対する受容と呼んでいる。

こうした、もの(人間以外の生物全般を含む)の作用に対する受容は擬人化という形で現れるだろう。

擬人化とはいうまでもなく、ものを人間と見立てて、その動きや変化を心の作用としてくみ取る事である。

擬人化を行うためには、まず物の作用、つまりその運動や変化に対して受容しなければならない。つまりこの作用を表現と見なすのである。

たとえば「機関車はたくさんの荷物を幾つも連ねて運んで行く働き者だ。坂道だって『ナンダサカ、コンナサカ、ナンダサカ、コンナサカ』と登って行く頑張り屋でもある。」という受容について考えてみよう。

この場合、機関車の運動がまず「私」にやってくる。このときその運動自体には、何らかの意味合いを伝えるというような表現意志のあるはずはない。にもかかわらず「私」はこの運動に対して表現意志をくみ取る。つまり受容を行うのである。

私達はこれまで受容をコミュニケーションの要素として見て来た。すなわち一方に表現という作用があって、それを受け取る「私」の作用として受容があったのである。

表現の裏側には伝達意志があって、伝えたい内容がある。受容はまさにその表現を見て相手の伝えたい内容をくみ取る行為であった。

ところがものの運動や変化は、どう考えてもそれを表現ということは出来ないだろう。なぜならものに伝達意志のあるはずがないからである。

にもかかわらずものに対する受容が可能なのは、結局次のことを示している事になるのである。すなわち私空間に他者を成り立たせるのは他人の表現=伝達意志にあるのではなくまさに「私」の受容そのもによるのであると。

結局「私」が受容する直接の作用は表現ではなく運動や変化そのものだったのである。

考えてみれば、表現といえども、その伝達意志はあくまでも表現者の内に存在するだけで「私」の目に捕らえられるものではない。「私」

の目に触れるのは表現者の運動や変化という表面的な作用でしかないのである。

このことから言えば、ものに対する受容は決して特殊なものではない。むしろそれが一般的な受容の働きと考えることが出来るであろう。

受容は表現に対して行われるが、この表現の後ろに必ずしも表現者の意志は要らないのである。つまり受容は相手の運動や変化と言った表面に現れる作用に対して行われていたのである。

したがってたとえ物であっても、それらが運動や変化を起こすものであるなら、その変化に対して受容は行われる。

さらに言えば、たとえ動かないものであったとしても受容は可能であろう。なぜなら動かないということも運動の一形態であるからである。それを証拠に私達は、長い間風雪に耐えて座っている岩を見て人生を思ったりするのである。この時岩は理想化された人格として受容されているのである。

日常生活のなかでよく経験するコミュニケーションでの誤解や行き違いは、伝達意志と受容の食い違いが原因であったが、その食い違いの起こる理由はここにあったのである。すなわち私達は、他人の表現意志を受容するのではなく、まさに他人の変化そのものを受容しているからに外ならない。

また変化に対して受容があるということは、自然環境そのものに対しても当てはまるだろう。

古来人々は太陽や星などを神として崇めたり、嵐や日照りを神の意志と考えたりして来た。自分を取り巻く自然環境のうごめきに神性を感じ取ったのは、まさに変化に対する受容に外ならないのである。

私達は他者論の初めに広義の他者と狭義の他者についての範囲を述べた。このとき「私」以外の人間を狭義の他者としてとらえ、この領域の中で論を進めて来たのである。

ところがここに来て、私達は広義の他者の領域に踏み出したことになる。

自己意識の届く範囲を、「私」と呼び、自己意識の届かない領域を他者と呼ぶ。広義の他者とはまさにこの範囲を指しているのである。

ものの受容とは、こうした「私」ではない部分に対する受容を意味している。私達は自己意識の届かない世界を理解するために、それを自分の身に置き換えて考える。

認識とは物事を自分との関連で理解することであったが、受容もまたそのように「私」の内側に対象を引き寄せ、そこに他者を生み出すのである。

私達は他者とは何かという探求を進め、「他者とは受容である」という結論を得た。さらにこの受容についての様々な類型を見て来たのであった。そして他人に対する受容から物に対する受容を見てくる中で、この受容こそ「私」の精神活動の中心であることを知った。

この認識の世界は、基本的に「私」という存在と、他者の作用という二つの要素から成り立っている。そして作用の裏に隠された意味を受容する事で世界は生み出される。そこに私空間が成立している訳である。生きている限り私空間は「私」の中に広がり、他者が現れては「私」と関係をもち続けるのである。

10、終わりに

いよいよ私達の他者論は終点にたどり着いた。

私達が目指した他者問題は一応議論を尽くしたように思われる。しかし私達の通って来た議論は、他者存在の骨組みだけを説明したものに止まっているのも事実だろう。

他者とは何かという問いかけに対して、ここから更に議論を深めて行けば、人間社会の構造や組織の原理のようなものが見えてくるかもしれない。さらに人間はこれからどう生きて行くべきかという具体的な方向も見いだされはしないかという期待もある。

こう言った問題はこの議論の中では全く触れられなかった。紙数の問題もあったが、何より他者の概略を描き出すのが第一の目的であったために、それからそれる議論はなるべく押さえたのであった。今後機会があれば、この辺りを考えてみることにしたい。

この他者論の終わりに受容についてのこれまでの議論を図式化してまとめてみよう。

以下その図である。そこには私空間に現れる他者の構造と広がりが見て取れるであろう。

ところで私達はこの考察の中で、他者は自分の認識の内に止まるものであるということを示したが、しかしそうだからと言って忘れてならないのはその根元にある他人の存在である。

私達は他人なくしては、この認識そのものを持ち得ないのであった。

他人は実質的に存在し、「私」と共存して世界を作っている。まさにのしてんてん系宇宙を構成している訳なのである。

このことを再び思い起こして他者論を閉じることにしよう。

第 四 章 他 者

論 の 周

辺

第一節

芸術について

表現と受容について考えたとき、私達は情念的表現と情念的受容という形を最高のものとして位置付けた。

そしてこの情念的表現には芸術が含まれていることにも触れたが、芸術はまさに新たな人間認識の拡張という観点から、最も優れた表現形式と言えるであろう。

芸術はその本質に「私」という存在の開拓ともいうべき自己探求が含まれている。芸術家は自分という存在に対して様々な可能性を追い求めるのである。

のしてんてん系宇宙の中で人間存在は、絶対的自由を有していた。芸術活動はまさにこの人間の絶対的自由に対するあくなき挑戦と行っていいのである。

人間はこの自由の中でこれをしてはならないという枠組みを持たない。どんなことをしてもてもいいという自由の代償に、人間は自分で自らの位置を定めなければ生きて行くことが出来ないのである。

人は自分の位置を得るために様々な観念や社会規範を生み出して行く。改めて社会を見渡せば、私達の世界はまさにこのような規範や慣習で埋め尽くされていることに気付くのである。

人々は一応、この既成の社会規範の中で生きて行くことが出来るであろう。事実、絶対的多数の人々は現在の規範の中にあって、その範囲の中で安心して生きているのである。そういう人々にとっては既製の規範は常識と考えられる。その枠の中で生きることが美化され、そのような形で規範は保持されて行くのである。

けれども人間がどんなに知恵を絞って様々な価値を見いだしていっても、またそれがいかに常識と呼ばれる規範であったとしても、その背後にある絶対的な自由は、そんなものをあざ笑うように深く広く横たわっているのである。

人間は長い間歴史を積み重ねて来たが、その到達点としての現在の人間の持つ規範が正しいという保証を与えてくれるものはどこにもない。むしろ正しいかどうかというような判断そのものが、この自由の前では意味を持たないのである。

けれども人間は、自分たちの判断や行為が正しいという審判を要求するだろう。それは人間存在の根源に係わる、「いい人」でありたいという欲求があるからである。そして常に、正しいものを得ようとして人々は歴史を重ねて来たのであった。

そこに規範の変わって行く可能性がある。徐々にではあるが私達は古いものを脱ぎ捨て新たなものを取り込んで来たのである。

私達はそこに芸術の価値を見いだすことが出来るだろう。

芸術家は、現にある社会規範をより所にしながら、しかしこの規範に縛られる事なく、自由に向かって常に一歩を踏み込んで行く。既成概念を越えて、新たなより広げられた人間の可能性と観念を生み出そうと試みるのである。

その意味でいえば芸術とは人間社会における成長点の一つだということが出来るだろう。

この規範を越える行為を表現として表すためには、当然ながら規範のうちに止まっている理念的表現では役に立たない。芸術としての表現であるためには、人間の全人格に訴えるものが含まれていなければならないはずである。すなわち情念的表現は不可欠な要素となるであろう。

また芸術家の考え方についていえば、言葉を越えた全人格的な理解すなわち直感を重要視しなければならないだろう。

物事の真理が言葉を介せず、直接「私」にやってくる。それを直感と呼んだのであるが、芸術そのものがまさにこのような表現と受容を土台として成り立っているのである。

ことばはあたかも氷山のようなものである。ことばを発する側の背景には水面に没した巨大な部分が隠されているが、そのことばを受け取る側にしてみれば、水面に現れた部分の外は見えないのだ。

『赤い花』ということば一つを取ってみても、このことばによって示された真実は途方もなく大きいのである。そこには植物という体系があり、命とそれに係わる情念があり、赤色という無限の色調とそれに対応した「私」の情感がある。さらに、「私」の一切の経験や記憶が『赤い花』と相対的な関係をもつことによって生み出される新たな認識の広がりや、人生そのものへの問いかけ、追想など、際限の無い広がりが、そのことばの裏にあるのである。この領域は結局「私」の存在そのものという事になるだろう。

芸術はこの水没した巨大な領域に立ち向かうことである。

結局それは、自分という存在の可能性を追及し、そのことによって無限に広がる絶対自由の領域に足を踏み入れ、さらにそれを表現しようとすることで自らを拡張すものである。そして新たな世界は、ことばを越えた領域に確立されることになるだろう。