第一章

のしてんてん系宇宙

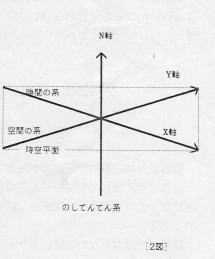

第一節 世界の構造

1、 時 空

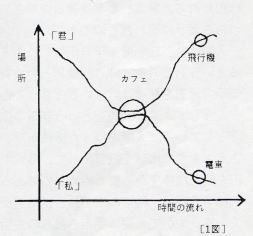

時間は遠い過去から未来に向かって続いていく切れ目のない流れであり、空間は間断なく私達の存在の場を満たしている。

ある時間のある場所に、「私」がいる。その前にテーブルがあって、そのすぐ隣に「君」がいる。「私」と「君」は椅子に腰を下ろし、親しげに会話を交わしている。 テーブルにはコーヒーカップが並んでいるだろう。

このことを図に示すと、右の図のようになる。

この図を仮に時空平面と呼ぼう。

この場合、場所を表す軸は、空間を直線上に対応させていると考えればいいだろう。

このように、 私達の居場所は、 時間と空間によって正確に示すことができる。

このことは、 私達が同時に二か所以上の場所には存在できないということからも明らかである。

また、 逆に一つの時間と場所には、 ただ一つのものが存在するのであるから、 この地上のすべてのものは時間と場所(空間)とによって存在の位置を表すことができるのである。

場所とは、 平面だけでなく、 立体的な三次元の広がりを持つ空間の中にあるのである。 この空間は私達の住む地球だけに止まらず、 地球を含む宇宙からさらに遠く、無限の広がりを持っている。

時間は、 現在を中心にして、 過去と未来が無限に連なっている。 あたかも過去から未来に向かって、 現在という列車が進行しているようなものである。 しかも過去には始まりがなく、 未来にも終わりのない時間という無限のレールの上を、現在という列車は止まる事なく走り続けていると言っていいだろう。

この無限の空間と、 無限の時間連鎖によって、 大宇宙のすべての物の存在を示すことが出来ると考えられ、 その意味で時間と空間は世界の総体を指し示す器であると言うことが出来るのである。

私達はこのことを時空と呼び習わしている。

この自然界の中で、 時空は確かに万物の存在する世界であるように思われる。 事実、 科学は著しい早さで時空に対する認識を広めつつあるように思われるのである。

人間は今、 100 億光年のかなたにある銀河さえ観測する事が出来るという。 このことは 100億年という空間の広がりのみならず、100億年の過去を私達は見ていると言うことでもある。

こうして人間は、 時空という無限の広がりを少しずつ解き明かそうとしている。 人間の作った機械が宇宙空間を飛び交い、 人間自身さえもすでに地球を飛び出して、 自らの眼で地球全体の姿を見、 宇宙を新たな角度から眺め始めたのである。

科学の眼は、 時空の広がりと、 時空が存在する仕組みに向けられている。 やがて人間は宇宙を自らの生活の空間として取り入れて行くことが出来るかもしれない。

私達はこのように科学が発達する中で、 時空こそが宇宙の総体を示す世界であると考えて来た。 そして科学は世界を解き明かす唯一の方法であると言うことを疑う者はまずいないといっていいだろう。

しかし私は、 実のところ科学の対象とするこの時空が、 全宇宙のわずかな一部分に過ぎないと言うことを主張したいのである。

以下、 私はこの時空を含む所の、 さらに大きな宇宙について考えを進めてみたい。

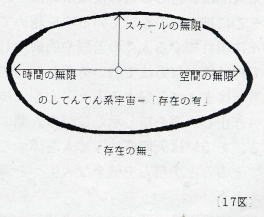

まずこの宇宙を 「のしてんてん系宇宙」と名付ける事から始めよう。

2、 もう一つの無限

時空の世界は二つの無限の系である時間と空間で表すことが出来る。 これは前段で示したように、 時空平面として理解することが出来るという事でもある。

そうすると、 仮に時間の系をX軸で表し、 空間の系をY軸で示せば、 このX軸とY軸による座標面が時空の世界ということになるだろう。

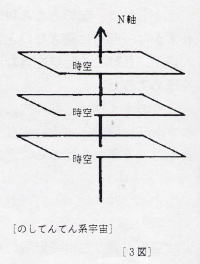

この時空の世界を自らの一部分として保有する大きな世界があるとするなら、 このX軸とY軸の座標面に対して、 第三の軸(N軸)の存在を示さなければならない。

結論から先に言えば、 この時空平面はX軸とY軸が時空という無限の系であるのと同じように、 一つの無限系である。

この無限系を私は「のしてんてん系」と名付けたのである。

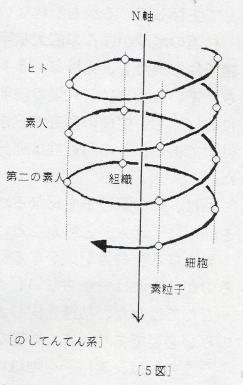

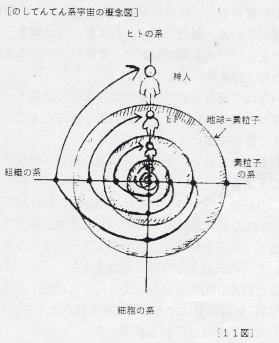

のしてんてん系宇宙とは、このN軸である「のしてんてん系」を柱とする宇宙であり、これは3図で示したように時空平面が何層にも積み重ねられた宇宙である。

いずれにしても、時間の系と空間の系、及びのしてんてん系の、三つの無限系が提示する世界=宇宙は、人間が想像し得る最大の宇宙空間であることに間違いはあるまい。

では、第三の無限の系として存在するという、のしてんてん系とは一体いかなるものであるのか、次にそのことを述べて行きたいと思う。

第二節 のしてんてん系

1、のしてんてん系の無限

のしてんてん系の無限はスケール(大きさ)の中に存在する。

一言で言えば、のしてんてん系の世界は、限りなく小さな場から限りなく大きな場まで、間断無く続いて行く無限のスケールの系なのである。

誤解してはならないのは、スケールの系と言っても、物自体が大きくなったり小さくなったりする世界ではないということである。 このスケールの系を正しく理解するためには、観察者とその対象の持つスケール的な関係を、見なければならない。

例えば観察者が1/2のスケールになると、その対象は2倍の大きさに見える。更に観察者が1/4のスケールに縮んでしまうと、見ている対象は4倍の大きさに見えるはずである。こうして観察者が限りなく小さくなって行けば、逆に対象は限りなく大きくなって行くであろう。あるいは反対に観察者が大きなスケールとなれば、当然対象は小さく見えるようになるのである。

このそれぞれの観察者の大きさをスケールの場と言うのであって、このようなそれぞれの大きさの連なりをスケールの系と呼ぶのである。

のしてんてん系はまさにこのスケールの系がつくり出す世界なのである。

また、のしてんてん系を数学の概念から言えば、「0」と「1」の間に存在する無限連鎖であるとも言う事が出来る。しかしこの事については、もう少し後で述べることにして、私達はまず、のしてんてん系について具体的な事象を見ながら考えて行くことにしよう。

2、のしてんてん系の観察

空に一点の黒い染みのように見えたものが、黒雲のようになり、やがてそれが鳥の大群であると分かる。

あるいは、新聞紙面に印刷された写真、例えばそこに人物の姿が写っている。しかし、これを拡大鏡で見ると、人物の姿は認められず、単なる黒い点の集まりのように見える。

これらの事象は、視野の大小によって、同じものでも見え方を変えるということを示している。

先の新聞写真の例をもう一度取り上げてみよう。

この写真を拡大鏡で大きくして見る代わりに、「私」=観察者自身が小さくなったと考えるとどう見えるだろうか。

例えばアリと同じ大きさにになって新聞紙の上を歩き回っているとしよう。この時、縮小した「私」=観察者が目にする新聞写真はやはり、人物を認めることが出来ず、ただ単なる黒い点の集まりとしか見えないであろう。

一方は見る対象を拡大して観察したものであり、他方は、見る者自身が縮小して対象を観察したのであるが、双方の見え方は、まったく同じであると言えよう。

顕微鏡はみる対象を拡大して観察する装置である。

普通では見ることの出来ないものを、人間の認識出来るスケールにまで拡大して、微細な世界を見るのである。

私は学生時代の顕微鏡を覗いた新鮮な感動をいまだ覚えている。何げなく見ていた木や草の葉っぱが、びっしりと小さな細胞の部屋で埋め尽くされているのを見て、私は小さな別世界に神秘的な夢を抱いたものだった。

電子顕微鏡はさらにその小さな細胞の中に、もっと微細な原子の世界がある事を突き止めた。その原子はまた、素粒子という小さな粒で構成されている事を、現在の科学は証明しているのである。

このように科学は、機械の力を利用して様々な未知の世界に自らの領域を広げているのである。

私達が行おうとしている、のしてんてん系宇宙の観察も、実はこれとよく似ている。

しかし私達が電子顕微鏡などの機械を使う訳ではない。私達は人間に与えられた空想の力によって、そのままでは見ることの出来ない、のしてんてん系宇宙を、観察しようというのである。その方法は観察者である「私」を設定することから始まる。

[私」=観察者は、自由に自分の大きさを変えられる空想の力を持っている。空想の中で[私」は自由に体のスケール(大きさ)を変えながら、のしてんてん系宇宙のスケールの世界を見て行くのである。

この想像は空想には違いないが、例えばアリというスケールを持つ生物が存在していることは紛れもない事実であり、私達がそのアリを通して見える世界を想像するのは単なる絵空事ではないのである。

そしてその想像は、決して根拠のないものではなく、顕微鏡でとらえる虚像と意味的に何ら変わるところはないと思えるのである。

いずれにしても、観察者は、自分の立っているスケールの場からでしかものを見ることが出来ないのであり、見えないものに対しては、何らかの方法で自分の立っているスケールの場と、その対象の持つスケールの場のギャップを埋めなければならないのである。

見えないものには二つの形がある。言うまでもなく一つは小さ過ぎて見えないものであり、他の一つは大き過ぎて見えない世界である。

この二つの世界を観察するために、私達は早速、「私」=観察者のスケールを操りながら、のしてんてん系宇宙の中に入って行くことにしよう。

3、極小の世界

[私」が縮小してアリ程の大きさになると、アリそのものは大きな犬のように見えるだろう。

「私」の足元に広がる大地は巨大な岩が ゴロゴロ転がっている荒野に見え、その荒野の上に立っている人間は、雲をつく高さに見えるだろう。

その代わり、人間には目をこらしても見えないような砂粒が、「私」にはこぶし程の大きさをした石ころに見えるのである。

「私」のスケールを更に小さくしてみよう。

「私」が細菌と同じスケールになると、「私」はもはや人間の姿を認めることは出来ない。

その代わりに、人体の組織が大地のように足元に広がり、細胞が整然と並んだ水田のような風景として眼前に現れるだろう。その水田の上を、様々な形態をした細菌や抗体がうごめいている。

「私」が素粒子のスケールになると、「私」はもはや、素粒子が天体のように運動する宇宙空間に浮かんでいるばかりである。

あたかも、太陽の回りを惑星が公転運動を繰り返すように、電子と名付けられた素粒子が、原子核を中心に回転運動を、繰り返しているのだ。

さて、私達はここから更に「私」のスケールを縮めて行くことにしよう。

素粒子のスケールから離れて「私」が更に小さくなると、「私」は素粒子のうえに立っている一個の生物として存在することになるだろう。

「私」の足元には素粒子の大地が広がり、あたかも地球上の光景のような山河の世界が「私」を包んでいる。その頭上には果てしない大空が広がっているだろう。

私達にとっては、人間の極微な一部分と言う認識でしかない素粒子も、「私」=観察者にとっては、地球と同じ天体に外ならないのである。そしてその大地には、「私」と同じような生物が群れをなして生存しているかもしれない。

私達の地球が、この広大な宇宙の中で微妙なバランスを保つことによって、生命を存在させているように、人間の内部の果てしなく広がる素粒子の大宇宙においても、生命の存在すべき諸条件を満たした星が必ず見つかるだろう

私は、この素粒子を母なる地球として生存している生物を、「素人(もとひと)」と呼びたい。

素人なる生命体がいかなる形態をし、どのような生態を持っているのか、それは分からないし、またこの論の目的ではない。

ここではただ、私達と同じような生物的固体が存在するという事のみが必要であり、また重要なのである。

そこで私は、素粒子を地球に見立てたとき、その地上には人間と同じ形態を持つ素人が存在するという第一の仮説を立てることにする。

|

第一の仮説 素粒子の上には素人が生存する。 |

さて、「私」は更に縮小を続ける事ができる。

すると、もはや素人でさえその姿を認めることができず、「私」の足元には素人の肌の組織が大地のように見えてくるであろう。

こうして「私」が縮小を続けて行けば、やがて組織を構成する細胞が目の当たりになり、やがて細胞を形成している高分子の群れがあたかも銀河のように見え始め、その一部に太陽系のような原子が現れ、更にその中の一つである素粒子が地球のように拡大されて行くのを、「私」はつぶさに観察することが出来るのである。

「私」はこうして限りなく縮小を続ける事が出来る。その度に「私」の視野に現れてくる光景は、組織→細胞→素粒子 と変化して、第三の素人、に至る。

同じ周期を繰り返しながら素人は、際限なく縮小する「私」の目の前に立ち現れてくるのである。

結局、この極小に向かう世界は限りなくスケールの場を縮めながら、私たちの場を出発して、組織の場→細胞の場→素粒子織の場→

素人の場→組織の場→・・・・・と言うように、螺旋を描きながら続けられる無限連鎖であると言うことが出来るのだ。

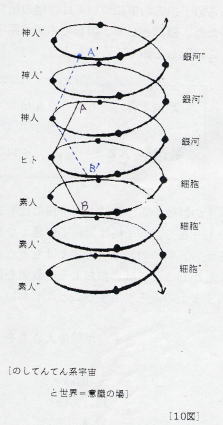

5図は、この無限に続く螺旋構造を示したものであるが、このとき、螺旋の流れの方向に下がって行く垂線がN軸と言うことになる。

つまり、この螺旋こそ、のしてんてん系なのである。

それにしても、私達が見て来た世界は、のしてんてん系宇宙のまだ半分でしかない。

私達はさらにもう半分の、のしてんてん系宇宙を見ておかなければならないだろう。その残りの半分とはすでに明らかなように、限りなく拡大して行く世界である。

4、極大の世界

私達(ヒト)が住んでいるこの場から、今度は極大に向かって、「私」を出発させてみよう。そこに現れてくる世界は一体どんな姿を私達に見せてくれるだろうか。

「私」が大きくなって地球と同じスケールになると、地球は青いボールのように見える。

その「私」がさらに拡大すると、太陽系の全体が、あたかも原子の構造を暗示するような動きをしているのが見え、やがてその太陽系は、たくさんの星の群れの中に紛れ、その星の群れそのものがレンズのような形をした銀河系として統合されて行く。

銀河系はゆったりと運動して、一個の細胞のような固体に見えるだろう。

黒い点の集まりが、実は人間の姿であったという新聞写真の例を持ち出すまでもなく、拡大した「私」にとっては、銀河系はもはや一個の細胞としか見えないのだ。

止まる事なく拡大を続ける「私」の目に映るその細胞はやがて他の無数の細胞と結合して溶け込み、一つの組織を形成して行く。いつしか「私」は、その組織を大地のように踏み締めているだろう。「私」が立っている大地のような組織は、普段の人間の目からは、まさに大宇宙としか映らない最大の宇宙空間なのである。

「私」はさらに拡大する。組織は切れ目なく続いてより物質的になり、さらに大きくなるにつれて、組織のきめは細かく見えるようになる。そして一つの個体としての姿を現し始める。

テレビに映し出された荒野のような風景が、カメラを引くと人肌に見え、やがてそれは人であったと分かるように、「私」の前に、やがて一個の個体が立ち現れてくる。その個体は、一つの生態系をもって存在している。すなわち、生物的個体であると考えたい。

私達が見上げて様々な思いを巡らす天空は、実は一個の巨大な生物の体内であったのだ。

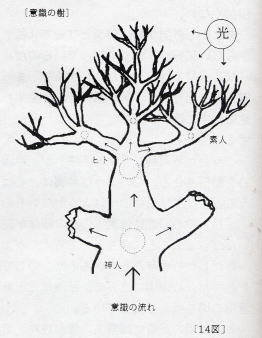

この巨大な一個の生物的個体を、私は「神人(かみひと)」と呼ぶことにしたい。

ここで私は、第二の仮説を立てよう。

すなわち、一つの銀河は一つの細胞的な存在であり、その銀河の集合体が組織・器官を構成し、その結合が巨大な生物的個体をつくる。簡単に言えば、地球を一素粒子として身体を構成する巨大な生物体が存在する。これが神人である。

第二の仮説 地球を一素粒子として身体を構成する 神人が存在する。

神人の場から見上げる空には、また、天体の運行している宇宙が果てしなく広がっている。

「私」の足元には大地があり、山河は青く広がっているだろう。そしてその光景の中に神人の姿が観察されるだろう。

そこから更に「私」は拡大を続ける。

神人の立っている大地がその全貌を見せ始め、それに伴って神人は大地の光景に溶け込み、やがて大地は一個の天体(地球)となって「私」の前に現れるだろう。この時、神人はすでにこの天体に付着する細菌のような存在となっている。

神人の存在する天体(地球)はやがて銀河の中に姿を消し、更にその銀河は他の無数の銀河と共に組織体を造り、「私」がより拡大を続ければ、そこに再び第二の神人が姿を現すだろう。この第二の神人が天体に同化し、やがてまた第三の神人が現れ、こうして次々と神人は「私」に現前する。

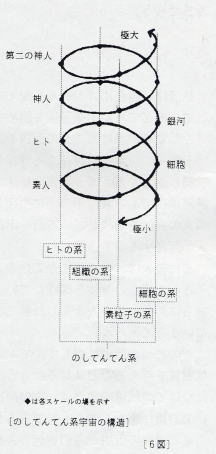

その構造は、前段で見たように螺旋を描いてつながっている。(6図)

私達のいるスケールの場を出発して極大に向かって行く、のしてんてん系の連鎖は、6図でも明らかなように次のようなつながりを示す。

すなわち、私達の場→地球の場→銀河の場→大宇宙の場→神人の場→地球の場→・・→第二の神人の場→・・

このように限りなく拡大を続け、それぞれの場を一巡りして神人の場に行き着き、更に一巡して、第二の神人に至る。こうして次々と神人は現れて来る螺旋構造をもつのである。

私達の住む世界を特に、「ヒトの場」と言う事にすると、のしてんてん系宇宙はヒトの場から極小の方向に螺旋を描きながら連続して行く。そこには素人が幾重にも存在している。

また一方では、極大に向かうスケールの場が螺旋を形づくっている。そしてそこには神人が存在する。

結局全体を見れば、のしてんてん系宇宙はヒトの場を中心にして、

極大と極小の双方に限りなく続く螺旋構造をしているという事ができるだろう。

5、二つの仮説

私達は、自在にスケールを変えることの出来る「私」を観察者として、のしてんてん系宇宙を眺めて来た。

そしてその際に、二つの仮説を立てた。

その一つは素人の存在であり、今一つは神人の存在である。

繰り返して言えば、素人は私達の身体をつくっている最小単位である素粒子の上に生存しているのであった。当然、この素人の身体を構成している最小単位の(素粒子)の上にも第二の素人が存在するのである。

また神人は、私達が生きているこの地球を、最小単位として自らの身体を構成している巨大な生き物である。神人からさらにスケールを大きくした第二、第三の神人の存在は言うまでもないことであろう。

この二つの仮説はのしてんてん系宇宙の無限螺旋に対して、重要な意味を与えることになるだろう。なぜなら、のしてんてん系宇宙についての私達の考察は、物の存在についてよりも、心の存在についての論に重きをおくものであるからである。

この二つの仮説から引き起こされる人間としての存在のイメージは次のように描き出すことが出来る。

私達の意識がつくり上げている現在の場には、地球という大地がある。この地上に私達人間は何十億もの人口を有している。

この無数の人間たちの一人一人の中にはまた、何十億もの素人が生存しているのである。そのまた素人の中にも、何十億もの第二の素人が世界をつくって、それぞれの生活をもっているのである。

のしてんてん系宇宙は、私達の中で際限無く「0」に近づき、素人達の世界が何層にも続いて行くのである。

その一方で、私達の存在する地球を自らの体の一部分に取り込んで存在する神人がいる。

その神人はまた、何十億もの数をもって世界をつくり上げているのである。さらに、これら神人の世界を一つにして、第二の神人が存在し、限りなく「1」に近づきながら、さらに大きな神人の存在する世界が紙面を積み重ねるように層を成してのしてんてん系宇宙を形成しているのである。

神人の中に人間がおり、人間の中に素人が生きている。このイメージは、これからの私達の、のしてんてん系宇宙論にとって、重要な役割を果たすことになるであろう。

第三節 のしてんてん系宇宙の構造

1、限りなく「0」に近づく世界

私はここで、のしてんてん系宇宙の構造について、もう少し立ち入って考えてみることにしたい。

その構造はすでに6図で示した通りであるが、これは「私」=観察者のスケールを自在に変えることで発見することができた新たな無限世界である。

この新たに想定された世界は、明らかに時空の無限とは異なる重層の構造を持っている多次元の世界と言っていい。

スケールの場の異なる時空の世界が幾重にも限りなく重なっている構造は、現在の時空世界を無眼に積み重ねていく世界であり(3図)、考え得る最大の宇宙をつくり上げたと言えるだろう。

数学では、限りなく「0」に近づく線分を、0と考える。

例えば、車がA点からB点に向かって走っている場合を考えてみるとよく分かる。

すると、今度はP点とB点の中間にあるP'点を必ず通る事になるだろう。

同じように、P'点からB点に行くためには、どうしてもその中点のP"点を通らなくてはならなくなる。

こうして、車がB点に到着するためには、どうしてもその間の真ん中を通り過ぎる必要が出てくるのである。

しかし、中間点というのは、常にB点との距離を持っているのであるから、距離がある以上はそこからB点までの間にもまた中点が存在し、こうして、結局車はB点に限りなく近づきながら、決して到着することはない。

この、限りなく「0」に近づく線分を、数学では0と考える。確かに、車はA点を出発して、程なくB点に到着するのであるから、現実の事象から見ても、この数学の考え方は正しいと言えるだろう。

したがって、この理由からも、車が決してB点に到着しないという論法は、時間を無視した詭弁であるとして、退けられて来たのも事実である。

けれども、この数学上の考え方は、現在のスケールの場に現れる世界においてのみ、実証的に成立する理論でしかない。

逆の言い方をすれば、限りなく「0」に近づく線分は0であるという論法は、スケールの場の流れを無視した詭弁であると言えなくもないのである。

その意味では、この現在の数学を基礎に置いた科学のすべては、連続するスケールの場を指し示すことができず、したがって現在の科学は私達人間を中心にしたスケールの場においてのみ通用するものであると言えよう。

これは結局、スケールの場という考え方を持たず、現在の場にいる私達のスケールのみが唯一つの尺度だと考えてしまうために起こる、当然の結果であろう。

現在の科学がいかにうまく世界を説明したとしても、その説明をすり抜けた所に、のしてんてん系宇宙は存在しているのである。

2、限りなく「1」に近づく世界

極小に向かう、のしてんてん系宇宙は、限りなく「0」に近づく存在であった。

一方、極大に向かう宇宙は、限りなく「1」に近づく。

この、限りなく「1」に近づくという事の意味を次に述べておこう。例えば、素人は地球上のわたしたち人間のごとくに、億単位で存在している。

無論それら素人にはそれぞれの個性があり、各々が独立した存在を主張しているだろう。

しかしその主張は、素人の立っている素粒子の場から見れば、もはや聞き取れない微小な声でしかなく、素人自身が、一粒の粒子に収束されたと言っていいであろう。

その素粒子の場で見ると、無数の粒子が、分子を形成する運動を続けているだろう。この粒子群の中に素人の存在する素粒子があるのは言うまでもないことである。

この粒子が無数に集まって一個の細胞を作り出している。ここでも無数のものが一つに収束して行くのを認めることが出来よう。

無数の粒子を集めてつくられた細胞はさらに同じような無数の細胞と共に一つに収束され、組織が構成され、器官がつくり出されるだろう。そして無数の組織が結合して、ここに一個の人間が存在することになるのだ。

人間もまた、この地上に億単位で生存し、自らが完結した存在であるがごとくに個性を主張しあい、和合離散を繰り返しているのである。私達もまたその中の一員であるのは言うまでもないことであろう。

しかしここでもまた、世界を地球の場で見る限りにおいては、人間は地球にへばりついた細菌のような存在となって、宇宙の中の一個の星という存在に収束されてしまうのだ。

さらに地球は銀河系の中に収束され、やがて、大宇宙を一個の身体とする神人を出現させる。

しかし、収束してあらわになる「1」なる存在は、必ずその場の中で同じ仲間の存在を見いだすことになる。

なぜなら、「1」なる存在には必ずその外側があるのであるから、「1」なる存在それ自体がすべてであるような世界は考えられないのである。したがって、「1」なる存在の外側にはまた同じ 「1」なる存在が現れており、人間が無数に存在するように、無数の「1」なる存在が一つの世界をつくっている。そしてそれは、次の新たな、「1」なる存在への収束を約束しているのである。

こうして、のしてんてん系宇宙は、極大に向かって無限に収束を続ける。すなわち限りなく、「1」に近づくのである。

のしてんてん系宇宙は、結局の所、「0」と「1」の間に存在するスケールの場の無限連鎖の世界であることが分かるであろう。

なお、このことは、後で詳しく述べる機会がある。

3、スケールの場

のしてんてん系という無限の世界を理解するために、私達はスケールの場という考え方を導入した。

この考え方は、「私」=観察者をつくり出した。「私」は自分のスケールを様々に変化させて、あらゆるスケールの場に入り込む事ができるのである。

例えば、「私」は現在の場から出発して、組織の場→細胞の場→素粒子の場→素人の場と言うように螺旋を描いて極小に向かい、逆に現在の場から出発した「私」は、地球の場→銀河の場→大宇宙の場→神人の場と言うように、極大に向かってのしてんてん系宇宙を観察することが出来る。

これらはすべて、スケールの場なのである。

スケールの場とは、その場における中心的な存在=観察者、すなわち認識主体が自らの大きさを1とする単位のスケールで世界を見、認識する宇宙空間(時空)である。

私達が普段に見慣れている世界は、私達人間の大きさをスケールの基準として認識される世界である。

このスケールの場で、最も小さい存在として認められているものは素粒子であるが、しかしこれが素人の場で見る限り、この素粒子は、ものの最小単位どころか、素人の住む地球なのである。

これは無論、素人の大きさを1とする尺度で世界を眺め認識される時空のことである。

このように、のしてんてん系宇宙は、無数のスケールの場から成り立っている。

スケールの場が違えば、同じものでもまったくその在り方を変えてしまうのである。これは、それぞれの認識主体が自らの大きさを1とするスケールでもって世界を現前させるからに外ならない

そもそも、なぜこのような「スケールの場」という考え方が必要なのかと言えば、私達、認識する主体は誰もがそうであるように、大き過ぎるものも、小さ過ぎるものも、どちらも決して見ることが出来ないからである。

認識の領域には限界がある。その限界を超えて、人は世界を認識することが出来ない。そこに「スケールの場」という考え方の意味があるのである。

これまでも人間は、機械の力を利用し、自らの想像力を使って、見えない世界を見ようとして来た。

のしてんてん系宇宙もまた、その全容を見ることの出来ない世界である。

その世界を、「スケールの場」という考え方を使って、観察しようとしているのが、私達の試みなのである。

この試みの中で、のしてんてん系宇宙はスケールの場の無限連鎖であり、螺旋を描いて続いて行く雄大な世界として、理解できるのである。

4、のしてんてん系の螺旋

私達が生きているこの場を、特に、ヒトの場と呼ぶことにしよう。

すると、今までに述べて来たことからも分かるように、次のような表としてスケールの場の連鎖を示すことが出来る。

|

(素粒子の系) |

|

(細胞の系) |

|

(組織の系) |

|

(ヒトの系) |

|

素粒子2の場 |

→ |

細胞2の場 |

→ |

組織の場 |

→ |

素人の場 |

|

素粒子の場 |

→ |

細胞の場 |

→ |

組織の場 |

→ |

ヒトの場 |

|

地球の場 |

→ |

銀河の場 |

→ |

大宇宙の場 |

→ |

神人の場 |

[ 8図]

この連続は当然、素人の場からさらに小さな場へと続いているし、

神人の場からより大きなスケールの場へと続いていることを、すでに私達は了解している。

この時、それぞれの縦列には、スケールのほかは形態として全く同じ条件がそろっていることに気づく。

例えば、(素人の場、ヒトの場、神人の場)は、物質が最も有機的に結合した、最高の存在形態をしており、認識主体としての生態系を構成している。

また、(第二の素粒子の場、素粒子の場、地球の場)はいずれも、物質の最小単位として現れてくる。

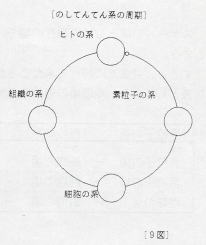

この、同じような性質を示す場のつながりを、「系」と呼ぶとすれば、ここに四つの系を見ることが出来るのである。

そうすると、のしてんてん系は、この四つの系を無限に循環している事が分かるであろう。

この四つの系を一巡りすることを1サイクルと呼ぶなら、それぞれの系に属する場の連続は

1サイクルごとに現れてくる場の連なりと言うことが出来る。

ここで重要なことは、物質の原初的な存在である素粒子の系から始まって、細胞の系、組織の系と巡り、やがてヒトの系に至る。この1サイクルの流れは、それだけで一つの完結性をもっていると言う事である。

これは、ヒトの系が、物質の存在形態の最終的な在り方であって、素粒子が集まって細胞をつくるように、人間が集まって、何か別の生き物が出来るというものではないと言うことを意味しているのだ。

つまり、ヒトの場から地球の場にスケールが移行するとき、人間そのものが収束して地球をつくるのではないのである。地球の場において、人間が地球に収束するというのは、あくまでも地球に付着する微生物のような存在としてであって、人間が地球の組成としてあるのではない。

したがって、そこには物質的なつながりとしての連続性を認めることが出来ず、9図で示したように、ヒトの系から素粒子の系の間には、物質的な断絶があるのである。

一方で、素粒子の系は、そのまま集まって細胞の系をつくり、細胞の系は、それ自体が収束して組織の系をつくっている。

組織の系はそれぞれが結合して人の系をつくるのであるから、素粒子の系からヒトの系までの流れは明らかに連続性が認められる。

これは、ヒトの系は、素粒子の系に還元出来る事からも明らかである。

要するに、のしてんてん系宇宙における物質的な連続性はヒトの場と素粒子の場の間で断絶している訳であり、この事は物質の形態は素粒子に始まりヒトに至って完結すると言うことを同時に意味しているのである。

具体的な各場でのものの形態の流れは、8図で示した通りであるが、それぞれの行における列が一つの完結した物質の形態の流れを示していると言えよう。

8図の神人の場は、ヒトの場の人間が立っている地球から始まる。

これは言ってみれば、この地球がヒトと神人との接点であると言うことにもなるであろう。

ただ、このように断絶があるとは言え、これはあくまで物質の形態についての議論であって、スケールの場としての連続性を否定するものではない。

のしてんてん系宇宙は、こうして、四つの系を柱として、螺旋状に連続して行くスケールの場であり、その全体の概念図は6図に示した通りである。

第四節、スケールの場としての系

1、のしてんてん系宇宙の方向性について

のしてんてん系宇宙はすでに明らかなように、ヒトの場を中心にして、極大極小の双方に向かって無限に連なって行くスケールの場である。

しかし、このままでは議論が煩雑になってしまうために、便宜上のしてんてん系宇宙に方向性をもたせる事にしたい。

そこで、のしてんてん系宇宙の流れを上下関係で示すことにして、

極大の方向を「上位」、極小の方向を「下位」と言うことにしよう。

場の関係から言えば、ある場から上を上位の場と言い、下に向かって下位の場と言うことが出来る。

また場と場の間を「段」と呼ぼう。すると、ヒトの場から二段上位の場は銀河の場であり、三段下には素粒子の場が存在している、と言うふうに表現することが出来るだろう。

また上位の場と下位の場の関係を次のように表現することが出来る。すなわち、「上位の場は下位の場を内包する」あるいは、「下位の場は常に収束を繰り返し、上位の場を作る」と言うように言い表すことも出来だろう。

2、スケールの場の実証性

神人の場や、素人の場は、私達には見ることの出来ない世界である。しかし、だからと言って、私達が立てた二つの仮説が、単なる空想だとして意味を失う事にはならない。

神人と素人の存在を示す二つの仮説は、充分に実証されるべき糸口を持つのである。

私達が実証的に認識出来る世界は、ヒトの場を中心にして、上位の場は三段までの大宇宙の場から、下位には三段までの素粒子の場がその領域に含まれる。(10図、AからBまでの領域)

例えば、100億光年ものかなたにある銀河を観測したり、素粒子の存在を確認したりすることが出来るようになっているのだ。

無論、これらの世界は、まだ充分に解明されている訳ではなく、たゆまない諸研究は今も重ねられているであろう。

いずれにしても、人間がかろうじて認識できる世界をも含めた領域、世界=認識の場は、のしてんてん系宇宙の構造から見れば、10図の通り、素粒子の場から上位6段までの場を含むのである。

すなわち、素粒子→細胞→組織→ヒト→地球→銀河→大宇宙という七つの場を、私達の科学は認識しているわけである。

のしてんてん系宇宙には、四つの場が1サイクルとして存在するのであったから、この七つの場は、すなわち、7/4 サイクルの領域であると言えるだろう。 ヒトの場から、上下四段=1サイクルに当たる神人や素人を見ることは出来ないにしても、素粒子から地球の場や、細胞から銀河の場など、他の系においてはそれぞれ1サイクルの隔たりを持つ二つの場を私達は見ることが出来るのである。

したがって、これらの場の研究から、のしてんてん系宇宙の1サイクルについては比較検討することが出来るはずである。

1サイクルのスケール比が数量化出来れば、ヒトの場を足掛かりに、神人の場や、素人の場についても、より具体的に示すことが出来るであろう。

残念ながら、私自身はそれを果たす知識も能力も持たないものである以上、この事については、他の研究を待たねばならない。

ただ、概算として、のしてんてん系宇宙における1サイクル比をここに示しておくことにしよう。

|

地 球 半 径 6400km 原子核の大きさ

10-13cm |

数値は、 吉村太彦著

宇宙創成と素粒子」

岩波書店による。

上の数値から、地球と原子核の比を算出してみよう。

もっとも、原子核は素粒子が幾つか集まったものと考えられているから、単体の素粒子と言えばもっと小さいはずである。

しかしここでは、おおよその数値を得るのが目的であるから、このまま上の表を利用することにしたい。

まず、地球の大きさをPとすると、

P = 6,400km×2

(地球の直径)

= 12,800km

= 12,800,000m

= 1,280,000,000cm

= 1,000,000,000cm

(端数整理)

= 109cm

原子核の大きさをQとすると、

Q = 10-13cm

原子核と地球の比をもとめると、

Q:P = 10-13cm : 109cm

= 1 : 109×1013

= 1 : 1022

よって、この事から、原子核と地球のスケール比は1:1022と言うことになる。

地球は原子核の、1022倍の大きさであり、逆に原子核の大きさは、

地球の、10-22倍になっていることになる。

このことは、のしてんてん系宇宙のある場から、1サイクル上位の場を見るとき、そこには1022倍の大きさを持つ世界が展開していることを意味しているのだ。

例えば、ヒトの場における 1m の長さを 神人の場で見れば 10-22m に相当しているのである。 同じように、素人の場から見ると、1022m という非常に大きな数値になるのである。

逆に言えば、神人はヒトの1022倍の大きさをしており、素人はヒトの 10-22倍の大きさをもつということになるのである。

さらに言えば、 神人が1と認識する長さは、ヒトが1とする長さの1022倍であり、素人が1と認識している長さは、ヒトが1とする長さの10-22倍であるということである。

これは、のしてんてん系宇宙におけるスケールの場という考え方の根幹をなすのであるから、充分理解しておく必要がある。

ちなみに、1022という数は、1億の 10兆倍 と言う大きさである。

神人は、ヒトの1億倍の大きさを、さらに10兆倍した大きさをしているのであり、その大きさが想像されるであろう。

のしてんてん系宇宙は、この1022を定数とするサイクル比を持って螺旋の連鎖を続ける、無限系宇宙なのである。

この、壮大な宇宙を、私達は容易に受け入れる事が出来るに違いない。

それは例えば、現在と過去を経験する私達が、その経験を延長させて時間の無限を認識することが出来るように。

あるいはまた、世界を取り巻く宇宙空間を認知する私達が、極めて自然にその空間の広がりを無限の存在として受け入れることが出来るように。

私達は、のしてんてん系宇宙の無限を、自らの経験の延長線上に理解し、受け入れ、認識することが出来るであろう。

3、サイクルと場

のしてんてん系宇宙の1サイクルには、四つの場が存在する。これはすでに何度も述べたことであり、サイクルを重ねる度に現れる同質の場の連なりを系と呼んだのであったが、しかし実のところ、スケールの場は、のしてんてん系の螺旋の中で、このように断続的に現れるのではない。

スケールの場はあたかも、カメラのレンズを引くように、滑らかな連続性を持っている。

したがって、サイクルの四つの場と言うのは、便宜的な設定に過ぎず、例えて言えばステーションのようなものである。

スケールの場は無数にあるが、のしてんてん系宇宙を論ずるにはこの四つのステーションで充分であったし、論が煩雑にならないためにも、この枠組みは必要であったのだ。

要するに、ここで意に留めておかねばならないのは、スケールの場は四つに限られるのではなく、無数にあるということである。

無数にありながら、論を進めるに当たっては、四つの場に限定しようというのが、要するにこの段で言いたかったことであった。

第五節 四つの系

1、系について

四つの系は、のしてんてん系宇宙の主要な柱であるが、ここでは系についての共通の属性について触れておこう。

のしてんてん系宇宙の一つの場に着目すると、その場と同じ形態の場が1サイクルごとに現れて来る。この同じ場の列を系と呼んだのであるから、系の属性はおのずと知れるだろう。

すなわち系は、同じ形態の場の列であるから、同じ系での上位の場とは常に1サイクルの間隔がある。したがって、ある場Sから見れば、この系の列は

10-22mS,・・・,10-44S,10-22S,S,1022S,1044S,・・・,1022nS

(m,nは整数)

という形で表すことが出来る。

同一系の各場は、共に同じ形態を示すが、しかしある意味でこれらは同じではない。

それは、上位の場は下位の場を含んでいる、と言うことから分かることである。

つまりそれらの場は独立しているのではなく、常に上位の場の一部として取り込まれているのである。逆に下位の場を自身の一部として取り込んでいる。つまりそれらは、一つの存在なのだ。

したがって、同一系の場は、形態を同じくしながら、しかしそれぞれに独立した、等質の存在ではないのである。

このことから、のしてんてん系宇宙の、全体の大きさを示すことが出来る。これを見ておくことにしよう。

のしてんてん系宇宙は、常に下位の場を自身の内部に取り込みながら広がって行くのであるから、ある場Sから見た、系の全体の大きさYは、次の式で表すことが出来るのである。

Y = 1022nS (n=∞)

このことから、のしてんてん系宇宙は、鼠算的に増大を続け、常にYという1なるものに収束しようとしているのが分かるであろう。

また、ある場Sから見た系の最小単位Zは次の式で表すことも出来る。

Z = 10-22mS (m=∞)

この式から、のしてんてん系宇宙は、限りなく0に近づく事が分かるはずである。

2、心の系と物の系

のしてんてん系宇宙を構成する四つの系の関係は、物質の原初的な存在である素粒子の系から、次々と収束を繰り返しながら拡大して行き、やがてヒトの系をつくる。そしてそこに、一つの完結を見るということはすでに述べた。

こうして、最終的につくり出されたヒトは自らの生活を営む。群れをつくり、子孫を増やし、社会をつくって行くのである。

ここに、1サイクル毎に完結性をもちながら、なお連続的に繋がって行く、のしてんてん系宇宙の秘密があると言えるだろう。

このとき、ヒトにとっての地球は、神人にとっては自らの体をつくる素粒子となっているのである。

素粒子の系は、このようにして、ヒトの見る場合と神人の見る場合によって、二通りの見え方をするのがよく分かるだろう。

無論、見え方だけの問題ではなく、存在としての意味合いそのものがヒトと神人では違う訳である。

しかし、この事は、何も素粒子の系に限られることではない。

すでに明らかなように、細胞の系にしても、組織の系にしても、それぞれに二つの相を示す。すなわち、ヒトにとっての銀河は、神人の細胞であり、ヒトにとって大宇宙と認識する空間は神人にとっての組織・器官であるのだ。

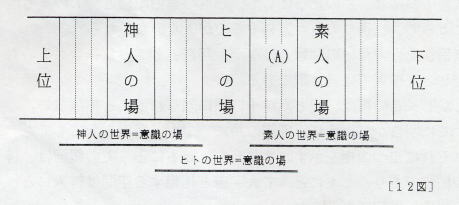

のしてんてん系宇宙における神人やヒトなど、ヒトの系に存在するこれらの生態系は、自らを中心にして世界=認識の場をつくる。

この世界=認識の場というのは、ヒトの場においては、 私達が毎日見聞きし、認識を繰り返しているまさにこの世界の事である。

朝目覚めると、自分の家の部屋が目に入り、窓の外には太陽が天に昇っている。陽光に照らされて野の花は輝き、ヒラヒラと蝶が舞っている。村があり都市があり、その社会の中で人々は生活を営み、様々な文化を生み出して行く。

科学は日進月歩の発達を続け、天空には果てしない宇宙を見極め、

小さな世界においては、物質の最小単位とも言うべき素粒子の存在にまで認識を広げているのである。

おおよそこれらの世界が、私達の認識し構成する時空ということができよう。

この私達人間がつくり上げる時空を、私は世界=認識の場と呼ぶのであるが、これは前節でも示した通り、のしてんてん系宇宙におけるヒトの系の住人が、自らのスケールでもって、相対的に認識した、上下各三段までの場の現れである。

また前節10図でも分かるように、このヒトの系の各場がつくり出す世界=認識の場は、あたかも腕を組むように互いに三つの場を共有しながら連なっている訳である。

例えば、12図の(組織・細胞・素粒子)は、ヒトの場と素人の場が共有する世界=認識の場であるが、そこに現れる三つの場は、ヒトの場から見れば(組織→細胞→素粒子)と認識されるのに対して、素人の場から見ると(大宇宙→銀河→地球)という認識になるのは当然である。

このように、(組織の系、細胞の系、素粒子の系)の三つの系は、ヒトの系が、認識する世界であり、認識主体に応じて二つの相を現すのである。

そう考えると、世界=認識の場の中心をなして、自らを取り巻く世界を認識する主体としてヒトの系があり、他の三つの系はその認識される対象として存在していることになる。

この意味から、ヒトの系を特に「心の系」と呼び、他の三つの系をまとめて「物の系」と呼ぶことにする。

少し角度を変えてこの事を見ると、のしてんてん系宇宙は先に述べたように、物質の最小単位である素粒子の場が無数に収束し、あるいはまた、集合離散を繰り返しながら細胞をつくり、組織を構成し、やがて一個の生命体であるヒトを作り上げる。そしてこの運動を1サイクルとしながら連続する螺旋構造を持っているのである。

このことは明らかに、物の系の連続性を示している。ヒトは結局素粒子の集合体なのであるから、この、素粒子の積み上げであるそれぞれの場は当然物の場として理解することが出来るのだ。

この意味では、ヒトの場における人間もまた、一つの固体として物の系に属するのであるが、人間は生命を持ち、心を動かし、自らの世界=認識の場をつくり上げる以上、このヒトの系を心の系として位置付けるのは当然であろう。

このことから、のしてんてん系宇宙は、物の系と心の系の存在する二元的な宇宙ということが出来るのである。

第二章 心 の 系

第一節 現代科学と心の系

1、現代科学

私達は生きている。

光の中で明るさと暖かさを感じ、物を見、そして自分と自分を取り巻く様々な世界を認識する。

また他者との関係を持ちながら社会を構成し、愛し合い憎み合い、

そして戦い、人間としての歴史を刻み続けている。

あるいはまた光を失った闇の中では、不安と冷たさが支配し、世界は暗黒の中に溶け込んでしまう。音を除けば、もはや自身に対する感覚のみが、その存在を認識する唯一の手段となる。

私達はこの光と闇の交錯する中で人生は何かを考え、生と死についての問題に思いをはせ、人間世界についての正しい理解と認識を広げようとして来たのであった。

人間のこうした営みは、生きるために用意された欲望によってつちかわれてきた。

人間は生きる限り欲望を持ち、欲望のために欲望を生み出し、その欲望によって生み出される不満が、常に新たなものを生み出して行く。こうして人間はいつの間にか自らの世界を広げ、さらにまたその世界を押し広げようとして、人間の知恵はたゆみなく働き続けるのだ。

こうして人間の認識する世界は、今や地球そのものを飛び出して、

大宇宙のかなたにまで及び、さらに物質の微小なる世界に属する素粒子にまでその認識が及んでいるのである。

この微小なる素粒子が、物質をつくる最小の単位であって、私達の見上げる天空に広がる大宇宙そのものが、実はこの微小な素粒子から成り立っているという考え方が、現代科学の与えてくれる最も壮大な宇宙観であろう。

広大な宇宙空間は素粒子という目に見えない物質によって、その隅々まで満たされているのである。人間自身がこの大きな物質の世界に取り込まれているのであり、そこには宇宙との一体感を暗示させる何ものかがある。

こうした世界観は、人間の欲求と知恵によって打ち立てられたものである。その知恵はまた、どんどんと積み重ねられて自分たちの存在する世界をさらに広く、さらに理にかなった知識のうえに浮かび上がらせようと働くのである。

その働きは目覚ましく、事実、村落が一つの国であった時代から現在の、この宇宙と素粒子の統一的な理解の試みを考えれば、人間の知恵のすさまじさを感じない訳には行かないだろう。

だが一方で、人間のこうした科学の発達は、私達自身の中に一つのアンバランスを生み出しつつあることも見ておかなければならない。

実の所、この現代科学がすさまじい進歩を遂げた秘密は、その扱う対象をすべて物の理に還元して、世界を理解し説明しようとして来たことにある。この事は、科学の歴史を傍観するだけで明らかなことであろう。

世界の事象はすべて物の理によって説明することが出来るという科学の考え方は、理論を純粋化し、世界の認識をさらに高度なものにするために重大な役割を果たして来たが、しかしその一方では人間性の分野とも言うべき心の理や宗教、哲学などを捨象して来たのも事実である。

もっとも、世界を物の理によって説明しようという科学の試みは、

心の理を捨象することで進められて行くのであるから、この事はしごく当然のことと言わねばならない。

しかしこの事が、人間そのものに一つのアンバランスを生じさせる副作用をもっているということを、私は改めて主張したいのである。

それにしても科学は今や万人の前に疑いなき存在となっている。

科学の成果はくまなく人間の実生活に取り入れられ、私達の生活は、それ自体が科学の正しさを実証する場となっているのである。

日常生活ばかりではなく、例えば人間はすでに地球そのものからも飛び出し、人間にとって、ただ見上げて空想を働かせるしかなかった宇宙空間にまで、 実際に自分たちの手足を伸ばし得るようになった。

宇宙はまさに専門家によってしか理解し得ない数式によって厳密に計算され、数字で埋め尽くされた観がある。しかもその計算や理論が正しく確かなものである事を実証すべく、ロケットが宇宙空間を飛び交い、正確に月や火星に到達するのだ。

人間が月面に立ち、人工衛星が地球の全容を私達に伝え、宇宙船は銀河系宇宙をも飛び出そうと、果てしない旅についている。

優れた情報網の中で私達は、こうした華々しい科学技術の成果を目の当たりにして、もはやどこにも疑いの差し挟む余地のない絶対的な科学信奉の土壌を自らの内につくり上げて行くのである。

このことは「物の理」の世界に私達自身を閉じ込めて行く働きをしている。

このことは、経済という物と貨幣の流通を基礎にしたシステムによって社会を構成している私達にとっては深刻な問題であるに違いない。まさに人間は生活の全般にわたって、物の理に取り巻かれてしまっているのだ。

ともあれ、かくのごとく現在の宇宙論は、私達の前に物の理による宇宙の姿を提出する。私達は「月にウサギはいなかった」ということに寂しさを覚えながらも、この実際的な科学の成果を受け入れない訳には行かないのだ。

本当は私達のほとんどが、宇宙についての科学的理論を理解している訳ではないのに、私達はこの科学技術の示す成果の前に圧倒され、それを鵜呑みにするしかないのである。

事実私達の中で、宇宙物理学とか量子力学などという難解な理論を、本当に理解することのできる者が何人いるだろうか。

現在の私達は、正面から自分自身を結び付けて宇宙とは何かという問題を考えようにも、目の前には難解な図や数式が横たわっているばかりであって、これを解しない限りはもはや私達には宇宙を論ずる資格さえないように思われるのである。

古来、人間の心に密接なつながりをもって来た神秘的で伝説的な宇宙は意味を失い、私達は天空を見上げながら、宇宙そのものに背を向けなければならなくなったと言わねばならないだろう。

科学が論証する宇宙以外の素朴な宇宙論は、もはや滑稽なものとなってしまったのである。

2、現代科学と心の系

雨や風、火や太陽が神であった時代は、人間を取り巻く自然そのものが人間の心と密接なつながりをもっていた。

天災を神の仕業として恐れ、太陽や雨を天の恵みとして感謝し、祈りを捧げた時代における人々の世界観なり宇宙観には、神がその中心にあって人間は、神が造った、あるいは神そのものとしての自然の中で生かされていると言う思想を根底に持っていた。

人間の力は限られた小さなものである。それに対して自然の力は計り知れない神秘的な力を秘めていて、人間はただ、その大自然の意のままに生かされているのであった。

こうした考え方の下では、人間は常に自らの生き方を天に問わねばならないのである。天の意に添わない生き方をしては、人間はもはや生きて行くこと自体が難しい訳であるから、当然の事として人間の精神的な思索の支柱には、常に天があったのだ。人間はこうして神とともにあったのである。

人間は生きている。しかしその生は必ずしも自分としての完全な個としてはとらえられず、自己は常に神とのかかわりの中で生かされ、その恵みを享受するものであった。

こうした神的なものを、人間は天に見いだした。そこにはまさに自分たちの手の届かない世界があり、太陽は確実に日々を刻み、人々の生きて行く場そのものを与えてくれるのである。

雨は天から降り、風もまた天からやって来た。

その天は当然のごとく、人間存在の真理を指し示すものであったのである。

こうして人間は日々の生活の中で天に向かって自身を語り、祈りを捧げ、懸命にその天の声を聞こうとした。

自らの人生は神の心の中にあり、したがって神とともに生きることが人間の最も正しい人生であると、何の迷いもなく信じられて来た人々にとっては、心は決して孤独ではなかったであろう。

だがすでに述べたように、科学はこの天空を単なる物質の世界に変えてしまったのである。

地球が宇宙の中心とみた天動説から、太陽が中心として世界が動いているという地動説へと移り、今やその太陽でさえ大宇宙の中の一つの恒星に過ぎなくなり、私達が見上げる星空は、もはやその中心さえ存在しない物質の世界としての宇宙となってしまったのだ。 天はただ明確な数式で表される無表情な物質の理屈で構成され、そこにはもはや神なるものも、天の神秘的な力も、求めることができなくなってしまったのである。

しかし、そうだからと言って現在の科学に異議を唱える者はいないだろう。

なぜなら科学技術の成果は、私達により便利な機械を提供し続けているからである。科学の進歩は同時に、私達の生活に物質的な華やかさと豊かさを与えてくれ、人間は自然の脅威から解放された。

人々はそのことの意味において、科学の力を幸いとするであろう。したがって、相変わらず科学は人々に支持され続けるのである。 すべてを物の理で説明しようとする科学とそれに基づく社会を絶対視する人々は増え、そうでない者も、心に寂しさを抱きながら、社会に従うしかない。それを否定するにはあまりにも正確な論理と実証と、そして技術が私達を取り巻き、明らかに便利な世の中が存在しているのである。

私はこの社会を危険だと考える。

このままでは人間は自らの心を枯渇させてしまうかもしれない。 話が横にそれてしまったようである。しかし実の所このように科学が私達の生活の中で、いかに大きな影響を与えていたとしても、のしてんてん系宇宙はその科学の外に在るということを言いたかったのである。

私達に必要なことは科学の明かりに照らされて、私達の中で消されつつある人間性の問題を、今や科学のものとなってしまった宇宙とともに、私達の下に取り戻さなければならないという事なのだ。 すでに明らかになっているように、この課題は私達にとって極めて容易に答えることの出来る問題である。

すなわち次のように答えれば充分であろう。

科学の解明する世界は、結局の所、のしてんてん系宇宙の微細な一世界に過ぎないのであると。

科学はまさに今、全宇宙を解明しようと色めき立っているが、その世界は所詮神人の体内の、わずかな一部分に過ぎないのである。正確に言えば、人間のつくり出している世界=認識の場(大宇宙→銀河→地球→ヒト→組織→細胞→素粒子)という物の系に属する場のみが、科学の対象としている世界なのである。

したがって、そこに私達の心の規範とすべき神的な存在を見いだせないのは当然の事なのだ。もともとそこには物のほかには何もないのである。

しかしながら、私は決して科学の力を否定するものではない。むしろ科学が、物の世界を充分に解明することができるならばそのことで、のしてんてん系宇宙に対する理解がより深まる訳なのであって、この事はすでに前節で述べたとおりである。

むしろここで言わなければならないことは、科学万能論が横行する現代において私達は、のしてんてん系宇宙論を明確に展開しなければならないという事である。

科学の力は素晴らしいものを持っている。しかし、決して万能ではない。それは言うまでもなく、科学の力が発揮されるのは物の場においてのみであるからである。誤解を避けるために言っておけば、ここで使う科学という言葉は狭義の意味においてである。

世界は、人間がいなければ意味をなさない。なぜなら世界が現前するのは、私達人間の認識によるからであり、認識のない世界は、たとえどこかにひそかな存在を持っているとしても、いかほどの影響も人間に与えることはない。

また人間が世界=認識の場を持つのは、まさに人間として生きるという基本的な行為と直結した観念であって、そこから人間は自らの人生を選択して行くのである。

いかに科学万能論者であっても、そのことを否定することは出来まい。

いずれにしても、世界=認識の場は、その中心にヒトが存在するのであるから、世界を語るときに、ヒトの系(心の系)を捨象しては語り得ないのは明らかであろう。

のしてんてん系宇宙における世界=認識の場は、心の系がつくり出す世界である。

私達はその内のヒトの場に属し、物の系である大宇宙から素粒子までの場を世界として認識している。

同時に、同一体として存在している神人の場においては、私達の地球は目に見えない一つの素粒子として認識されているし、素人の場においては、私達が認識する素粒子を地球として生活を営んでいる。

これは明らかに、物の系が、心の系によって認識され、その認識する主体によって、形態を変えているという事を示しているのだ。これはスケールの場の最も重要な特性なのである。

私達の科学は確かに私達の認識する、限られた枠の中で成り立っている。その枠とは、科学の成果を享受する私達がまさに具現する世界である「世界=認識の場」そのものなのである。

そうである以上は、私達は科学万能への信奉を捨て、心の在り方について、より目を向けなければならないであろう。

のしてんてん系宇宙の研究はそれを可能にしてくれるはずである。そしてそこには、私達が人間性を回復するために重要な、幾つかの真理が含まれているように思うのである。

第2節 心の系(光と意識)

1、心としての人間

私達の取り巻く大宇宙が物の系に属するのと同じく、私達の体もまた、物の系に属する。

私達の身体は、素人から見れば大宇宙であることからも、この物性については明らかに理解することが出来る。

その一方で、これら物の系に属する世界を、一つの世界として認識する主体がある。この主体を私達は心と呼ぶのである。

では認識する主体とは一体何であろうか、このことは今しばらく置くとして、ここでは、心としての人間が持つ認識の仕組みについて少し見ておく事にしよう。

闇夜にカラスという言葉がある。これは暗闇の中で黒いカラスを探すことは出来ないという意味であるが、これはカラスという認識の対象と、闇夜と言う背景が、黒という一色の中に紛れ込んでしまうからにほかならない。

すなわち、私達がカラスを認識するためには、その認識の場にカラスという対象を浮かび上がらせなければならない。

つまり認識とは、世界の中に、カラスで「ある」部分と、カラスで「ない」部分とが区別されることである。そこで初めて人はカラスの存在を認識するのである。

世界の中で、この「ある」部分と「ない」部分の、最も明確で鮮明な区別があらわになる認識の対象は自分自身であろう。

私達は世界の中に、最も確かな存在として、自分を認識する。しかる後に自分でない世界の認識が生み出されて行くのであるが、その認識の基準となるものが、実は自分自身であることに注意を向けておかねばならない。

これは大きいとか小さいとか、早いとか遅いとか言うように、認識はそれ自体が相対的な把握であり、比較と区別は認識の重要な要素となっているからである。

認識が相対的な把握である以上、認識するためには尺度となるべき基準が必要となるであろう。その基準となるものが、すなわち自分自身なのである。

世界=認識の場はヒトの系が中心となって現れる世界であったが、それはこのような認識の仕組みによるものであったのだ。

神人にしてもヒトにしても、また素人にしても、自らのスケールに基づいて世界=認識の場を持つのであって、これはいずれの場合を取ってみても、自らの身体という物性を一つの、しかも絶対的な尺度として対象を浮かび上がらせながら認識して行く世界なのである。

したがって、人間存在は、ものとしての存在と、心としての存在が密接な関係を持って現れると考えられ、心としての人間を考えるにしても、そこに物性を捨象しては意味をなさないということを先に述べておこう。

2、光と意識

のしてんてん系宇宙は0と1の間にあるスケールの場の無限連鎖であった。そこでは上位の場は常に下位の場を収束して成立しているのである。

このことは、同一の系の上にある各場が現れとして同じような形態を持つとしても、実は決して等質ではないということを意味している。

これは物質の持つ大きな特徴であると思われる。

別の見方から言えば、物質はスケールの場の影響を受けて、見え方を変えて行く。そしてそれがのしてんてん系宇宙の螺旋構造をつくる原因であった。

スケールの場の影響を受けるという意味は、観察者のスケールが拡大縮小することによって対象が形態を変えるということであって、物質はすべてこの影響を受けることになるのである。

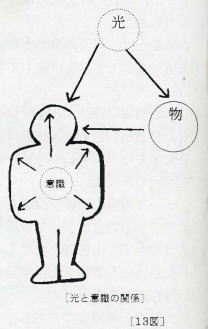

しかし、のしてんてん系宇宙にはそのスケールの場の影響を受けない存在があるのだ。

それが光と意識なのである。

光は世界を照らし出す。このことはどのスケールの場においても変わらない事象を示すのである。

しかしこういう疑問があるかもしれない。

光は確かに物を照らし出す。しかしその内側まで照らし出しはしないであろう。例えば太陽の光は地球を照らしだすが、地球のその内部を照らすものではない。そうすると仮に地球を構成する素粒子を照らし出す光があるとすると、それはまた別の、違った光ということにはならないかと。

ここで見ておかなければならないのは、光が、太陽の光とか、ローソクの光とか言うように個別の存在としてあるのではないということである。

現在光は電磁波の一種と考えられているが、これは大きさを持たないエネルギーとも考えられ、のしてんてん系宇宙の全体に満たされているものなのである

私達が目にする宇宙は壮大な空間の中に天体が漂っている様に見えるけれども、神人の目には水ももらさないような、組織体として見えるはずである。

一方光が物の外面を照らし出すのに対して、意識は内面を照らし出すエネルギーであるということが出来る。

そしてこの意識もまたスケールの場の影響を受けない存在なのである。

その意識とは何を意味するのだろうか。以後意識について述べてみたい。

のしてんてん系宇宙における意識について考えるに当たっては、次の問いにまず答えて置かなければらない。

意識が内部を照らすエネルギーであるとするなら、意識はそれぞれの内部に個別的に存在するのだろうか。それとも統一された意識というようなものが存在するのだろうか。

この問いに答えるために、私達は人間の意識に対して、ふみこんだ議論が必要だと考える。そしてまた、そこから、私達は心の仕組みについても見ることになるはずである。

3、意 識

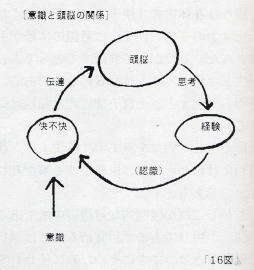

私達は、世界=認識の場をつくる。これは私達の認識する世界を意味し、その世界は今や、天空に広がる大宇宙から物質の最終単位である素粒子に至っているまさにこの世界である。

しかしこの認識は、私達一人一人の中で閉ざされたままである。 マスメディアの発達した今日においては、世界の認識を私達は共有しているような錯覚をもちがちであるが、しかし私達は決して自らの認識を共有することはできないのである。

なぜなら認識は常に私達の内側に立ち現れてくる意識によって浮かび上がる人間の知恵と感覚の総体であり、それらは心と呼んでも差し支えないものである。そうである以上他人の内側に起こっている認識を私達が知り得ないのは当然のことと言わねばなるまい。

私達は言葉やその他の表現によって、かろうじて他人の認識を推測出来るに過ぎないのだ。

さてそうだとすると、世界=認識の場を構成する認識の主体の原点は、私達一人一人の中に存在する意識ではないかという考えが浮かんでくる。

事実私達は、目を閉じると同時に光を失う。すると今まで光を受けて世界を主張していたもの達は、ことごとくやみの中に失われ、そこに残った自分についての意識だけが、にわかに浮かび上がってくる。その意識に注意を向ければ、意識はまさに自分自身を指し示そうとするように、体内の感覚をあらわにして行くのが分かるであろう。

私達には経験が残っているために、目を閉じても様々なものの形や情景を思い浮かべることが出来るが、これはあくまで人間の知恵に属する経験の所産であって、意識が直接指し示すものではない。

これは経験のない事柄について、それを意識の下に明らかにすることが出来ないという私達の体験からも分かることであろう。

ところが経験がなくとも、意識の下にあらわになるものがある。 例えば、今まで感じたことのないような高揚感とか、痛みとか言うように、まさに自身の内側に生じる感覚は、経験を必要とせず直接私達の意識の下に浮かび上がってくるのである。

ここには、光によって照らし出される外側の世界に対しての認識と、自分の内側に生じてくる感覚に対する認識についての重要な差異が示されていると言えるだろう。

すなわち、前者は意識によって照らし出されるのではなく、後者こそが意識の照らし出す対象となるものなのである。

結局のところ、意識は私達の内側にあって、その内部を照らし出す働きをしている。

意識に照らし出された身体は、そこに様々な感覚の働いているのを知り、そこに自分の存在を認めるのである。そして当然ながらこの意識に照らし出されないものはすべて、自分ではないもの、すなわち他者として私達は認識する。

そこに自己意識(自身を照らす意識の総体)が生まれ、自らの知恵とあいまって感性を呼び起こす。

すなわち、意識は心の源泉であると考えられるのである。

意識が具体的にどう係わって心を形成して行くのかは、もう少し後で述べる。それよりもここでは、「私」のうちに生じる意識について更に議論を進めてみよう。

人間がまったく身体の自由を奪われ、一切の身動きが出来ないとしたら、このものに意識が働いているかどうか私達には知ることが出来ない。

このように意識は「私」の中で完全に閉ざされた存在であろうか。もしそうであるなら、意識は「私」そのものということが出来る。 すなわち、意識から発する心そのものが「私」自身であると考えられるだろう。

だがそうであるなら、ここに一つの疑問が起こってくる。

心が自分自身であって、それ以外の何ものでもないと言うのなら、なぜ私達は自分の心を自在に操ることが出来ないのであろうか。

私達は日々の生活の中で、自分の意に反して心が揺れ動くのを体験する。理屈で分かっていても、心がその通りに動いてくれるとは限らないのである。ともすると、心は自分の力ではどうすることも出来ない所からやって来るのではないかとさえ思われる。

「私」の心は何か別のところから動かされているのではないかと考えたりする日常の体験は一体どんな意味を含んでいるのであろうか。

話が意識を通り越して心という問題に飛んでしまった観があるが、ここで言う心は、自己意識、すなわち「私」のうちに生じる意識の総体として取り上げているのである。心と意識の関係はすぐ後で述べる。

ともあれ、私は、心が「私」独自のものであるという常識を、今こそ捨て去らねばならないと思うのである。

では「私」の心は他にどんな構造として考えられるだろうか。同時に、それが心の系にどのように係わり、のしてんてん系宇宙を形成しているのであろうか。

結論から先に言えば、「私」の心は、「私」の内に存在している幾十億もの素人の心をも含有しているのである。

意識は「私」の内に存在する素人の内部をも等しく照らし出す。そこには当然素人達の心もまた生み出されているのである。

「私」の内にやって来る意識は、「私」の感覚と、素人達の心の総体を照らし出すのだ。

したがって、意識は少なくとも「私」の内において、「私」のみに現れるのではなく、それは同時に素人の内部をも照らし出している事になる。

その意味で意識は個別に存在しているのではなく、一つの意識の下に、「私」や「私」のうちに存在する素人の内部をも同時に照らし出すという形態を認めることが出来る出あろう。

そしてやがて明らかになるように、意識は、のしてんてん系宇宙の全体を満たす「一つ」の存在ということが出来るのである。

4、心の成立 (快と不快)

意識は「私」の内部を照らし出す。

それは同時に、「私」の内に存在する素人の心をも成立させていると述べたが、ではこの意識は、「私」の中にどのようにして心をつくり上げて行くのだろうか。

私たちはここで人間の成長の過程を見ながら、この問題について考えてみることにしよう。

生まれたばかりの赤ん坊は、まず泣くことから始める。

これは空気を自らの力で呼吸すると同時に行われる、人間として起こす自己主張の最も原初的な現れと考えることが出来る。

この時期、赤ん坊が自らの意識に照らし出すものは、自分の体内に起こってくる「快」と「不快」という感覚である。

快・不快という相対峙する身体の感覚が、赤ん坊の内部でまず意識の下に照らし出される訳である。そしてその他には何もない。

体内の要求が満たされた「快」の状態では、赤ん坊はスヤスヤと眠る。

逆に身体の異常や空腹など、「不快」な状態が生まれれば、たちどころに赤ん坊は泣き出すであろう。それは赤ん坊にとって、「不快」と映る身体の欲求不満や異常を回復するための、唯一の手段であるからである。

この時期の赤ん坊にとって、感覚はまったくの未分化であり、このために、赤ん坊の意識の下に現れて来る様々な状態は、すべて、「快」か「不快」という二つの感覚で片付けられてしまうのである。 赤ん坊の中に「快」として現れるものは、総体的にその生命を維持し、成長させる方向に向かうのであり、「不快」はその逆に、生命の育成を妨げるような方向性をもつ、一切の感覚の上に現れる。 最初、赤ん坊の内部に現れるこの「快・不快」は、ほとんど未分化のままで意識に浮かび上がって来るが、やがてこの「快・不快」の感覚が分化し始める。

この分化を進める赤ん坊にとっての重要な手掛かりは、「快・不快」のトーン、すなわちその強弱であろう。一つしかなかった「快・不快」が、強い「快」、弱い「不快」と言うように、赤ん坊の中で、経験に基づく分類が行われるようになる。これが人間の知恵の働き始める最初ということであろう。

赤ん坊の内に現れる「快」にも、強いものと弱いものがある。

そのことを経験から認識し始めた赤ん坊は、弱いものよりもより強い「快」を自身の印象の中に止めようとするであろう。

こうして経験を重ねるに従い、赤ん坊は自分の「快・不快」を細かく分化させていく。そのことと呼応するように知恵は、自分の体内にその「快・不快」を引き起こすものに対しての認識を広げて行くのである。

こうして「快」の分化は、まず周囲と母親を区別すると言うことから始まる。

日々体験する「快」の中で、大きな「快」と、そうでないものの判断がまず生まれ、やがて同じ温かなものでも、母親の方がいいというような、「快」の洗練と要求が生まれてくるのである。

「不快」の分化は、少しずつ自分の体に対しての認識を生み出して行く。

「不快」を訴えて、なお満たされない時の体の激しい運動と、満たされた時に示す身体の弛緩が、やがて感情を生み出して行くだろう。この感情はもともと「快・不快」に対する身体の反応であったが、知恵が発達するにしたがって、感情そのものが、逆に身体を動かすようにもなる。

例えば人は嬉しいときは、体を解放するし、悲しいときは自身の身体を閉じ込めようとするように。

生まれたばかりの赤ん坊は最初に、自分の体内の変化を「快・不快」という感覚として浮かび上がらせる。やがて知恵が発達して、「快・不快」の分化が進むと、それが嬉しいとか、悲しいと言うように自分の中に生み出される感覚として意味付けられるようになるのだ。つまり自分に様々な感覚を呼び起こすものとしてその対象を認識し始めるのである。

認識は更に成長を続け、やがてこの認識そのものが、逆に体を規定するようにもなる。つまり悲しいという認識が、体を重くしたり、嬉しいという認識が体を軽くしたりするというように認識が身体を越えて成長して行くのである。

赤ん坊の内部に、意識の照らし出した「快・不快」は、まずこのような形で少しずつ分化し、人間としての心の基礎を築いて行く。 「快・不快」を分化させるということは、同時に赤ん坊の中に認識が生まれることであり、赤ん坊が成長するにつれて、次第にその認識する世界を広げて行くのである。

自分の体を知り、その体が受ける経験と、引き起こされてくる感情を無批判に受け入れながら、「快・不快」を唯一の判断基準として、自分の周囲を認識して行く。

赤ん坊はすでに子供と呼ばれるようになっている。

子供の世界は家庭を中心にして繰り広げられる。そして心の働きは、個性を強め、「快・不快」に対する反応も随分多様性を表すようになってくる。

一方知恵の発達は、やがてこうした子供の心の発達を追い越し、子供達に様々な空想を与えるようになる。空想は、恐怖や憧れ、そして驚きを子供の心に植え付けるだろう。

こうして心は、恐怖を避けるために働き、憧れを追い、快の方向に向かう新鮮な驚きを求めるために、より多くの知恵と知識を要求するようになるであろう。

この時、子供はすでに、自分の身体に起こる「快」から、知るという人間の知恵が呼び起こす「快」を分化させたと言っていいだろう。

言葉を知り、文字と、文字の意味するものを理解し、見聞を広めながら、人間は自ら認識する世界を広げて行く。その原動力となるものは、まさに身体的「快」から分化した精神的「快」に外ならないのだ。

この認識は、やがて人間社会がつくり出している世界=認識の場の全域に至り、一個の人間として完成することとなる。

人間の直面する「快・不快」は、私達の中で無批判的に享受しているものと、そうでないものとがある。

前者は身体的「快・不快」であり、後者は精神的「快・不快」である。身体的「快・不快」には限界がある。それを越えては生態系そのものを壊してしまうからである。しかし、精神的「快・不快」には際限が無いのである。

それは自らが増殖する性質をもっていて、もともと身体的「快・不快」にその本質があるにもかかわらず、逆に身体的「快・不快」を搦め捕って複雑な構造をもつようになる。社会はその反映と考えることができるであろう。

そして社会は、人間自身がつくり上げたものであるにもかかわらず、最初から存在していて人はそれに従って生まれ、生きて行かなければならないような錯覚を起こさせるほどに成長する。そして一個の人間を規定し順位付け、あるいは意味付けてしまうような存在となる。

こうして人間は、社会の中で位置付けられて初めてその存在価値を与えられるという錯覚の中で、自分の人生を送ることになるであろう。やがて心は社会という枠組みの中で、柔軟性を失い、硬直して自由を恐れるようになる。

規定の中で安定した生を望み、心の起伏を避けるようになり、やがて死を迎えるのである。

以上が大雑把な人間の心の成長を示した構図である。

私達は社会を見、自分を考えるに及んで、様々な価値の中で変容している自らの心を知るだろう。そしてそこに、紛れもない自身の苦悩と喜びを見いだすのだ。

幾度も眠り、目覚め、そこに連綿と続いて行く自分=意識を自覚する。

しかし、この自分自身の心がいかに高度に分化しようとも、すでに見たように心が「快」か「不快」と言う身体的な感覚をベースにしているのは明らかである。

「快」は生命が健全に営み続ける方向に生まれ、「不快」は逆に生命にとって不健全なところに生み出される。この「快・不快」が微妙に絡み合って心に一つの流れを作り出すのであるから、心とは生と死の葛藤から生まれると言ってもいいかも知れない。

5、意 識 の 樹

「快・不快」には身体的なものと、精神的なものがあると書いたが、精神的「快・不快」にはそこに現れる理由が存在する。 例えば、分からないものを理解することが出来たとか、長い間かかってやり上げた仕事が失敗したとか言うように、私達はたやすくその「快・不快」についての原因を知ることができるし、したがってそれを取り除きさえすれば「不快」は消え去るのである。

それはまさに、自身がかかわって、得られた結果にたいする感覚だからである。

しかしながら、身体的「快・不快」には原因のつかめないものが少なくない。

あたかも外気が霧や陽炎となって「私」を包むように、理由の分からない気分が「私」を包んでいるのだ。

なんとなく嬉しかったり、沈んでしまったり、元気が出たり、憂鬱であったりする。何が原因で、何をどうすればいいのか分からないが、意識の中に浮かび上がってくるこうした「快・不快」が確かに存在するのである。

こうした不可解な「快・不快」が、原因不明の気分を作り上げ、心を動揺させる。このような事実は、心は「私」のものであるということだけでは説明がつかないであろう。

「私」の心の底には素人の心の総体が在るということをすでに書いたが、このことに立ち入って考えてみよう。

わたしたちが存在しているのは、のしてんてん系宇宙のヒトの場であった。この場に立って、私達は光と意識を母体として、世界=認識の場をつくり出している。

ヒトの場の下位には素人の場が在り、素人もまた同じように世界=認識の場を作り出しているのであるが、ここでも光と意識が素人の世界をあらわにしているのである。

すでに述べたが、この、それぞれの場に現れる光と意識は、実は同一の存在なのである。

光はものの外部を照らし出すのであるから、これを理解するのはたやすい。しかし意識については、今までの議論の中で理解しようとするにはいささか無理があるであろう。

そこで私は、意識を樹の枝になぞらえて理解しようと試みた。その樹を仮に意識の樹と名付ける事にする。

図のように、意識は神人という幹から枝分かれして、ヒトに至る。

ヒトから枝分かれした意識は無数の素人に進み、その素人から枝分かれした更に第二の素人に向かう。

意識はこのようにして、のしてんてん系宇宙の中心的な柱として存在する心の系をつくり、まさに一本の樹のように枝分かれしながら心の系を流れているのである。

のしてんてん系宇宙における意識の存在する構造は、まさにこの意識の樹の通りであろう。当然この意識の樹は、根元のほうに向かって、限りなく枝を集めながら、第二、第三と神人の意識をあらわにするのである。

意識はこのように流れており、枝分かれを繰り返しながら、ヒトの系(心の系)の内部をくまなく照らし出しているのである。 そしてそこに、様々な心をつくり出して行くのだ。

意識は樹に吸い上げられるように、下から上方に向かって流れる。その流れに沿って、意識はそこに現れるヒトや素人の内部を照らし出すのである。

意識の流れは上方に向かうという、一つの方向を持っていて、その向かう方向を照らし出す。したがって意識は「私」の内部を照らし出すと同時に、それから先に現れる素人の内部をも反射して「私」のもとにやって来るのである。

無論、素人からやって来る意識の反射は、ごく小さなものであるかもしれない。意識における「私」と素人の関係については、さらに詳しい考察が必要だろう。さらに、意識が照らすという内部についてもこのままでは曖昧すぎる。のしてんてん系宇宙そのものに、内部や外部という概念がどこまで通用するものなのか、このあたりの関係は、次章で取り扱うとにしよう。

ここでは、ヒトにしても素人にしても、その体内に無数の下位の場を収束しているにもかかわらず、のしてんてん系宇宙に1なる存在としてあるのであるから、内部とは、まさにこの1なる存在の内部を指すと考えてもいいであろう。先に進もう。

ともあれ、「私」の心は、このように、「私」の内部を照らし出す意識と、素人の心の総体であることが分かるのである。

自分の思惑にもかかわらず、意識が働き、理由の分からない気分が時としてわたしたちを支配するのは、まさにこの意識の構造と素人の心に起因するのである。

私達が互いに意識を認識し得ない事情も、意識の樹を見ればよく理解できるだろう。

「私」が「君」の意識を認識するためには、「私」という意識の枝を下って、神人の幹まで逆流しなければならない。神人を通らなければ、「私」は「君」の意識の中に行き着くことができないのである。

私達は、意識の樹が示す通り、神人の意識に触れる機会はあるだろう。しかしその神人から向こうにある「君」の意識も、その意識がつくり出す心も、「私」にはまず見ることは出来ないのである。 したがって、私達人間は決して互いを知り得ない強い個別性をもちながら、しかしそこに現れる意識は唯一つの存在であると言う、意識の構造を充分に理解することが出来るだろう。

私達は自らの孤独感から、自分はこの宇宙の中で、一切のものから無縁の存在と思いがちである。たとえ、現代科学が指し示す宇宙との一体感があったとしても、それらはせいぜい、私達の肉体が原子の単位で世界と交渉をもっていると言う程度の理解しか得られず、私達の中で、孤独感は相変わらず払拭されることがないだろう。事実孤独に苦しむ人々は、決して少なくはないのである。

のしてんてん系宇宙には、一切のものから無縁という存在は考えられない。それは物の系のみならず心の系においてさえも、「意識の樹」で明らかなように永遠に一つになろうとする存在であるからなのである。

意識は、ある一つの場においては、互いに共有し得ない構造のように見えるが、実際は光の存在と同じく、のしてんてん系宇宙に唯一つの存在であったのである。

かくして心の系は、光と意識によってつくり出される心の連鎖であることを、示し得たのではないかと思うのである。

第三節 意

識 と

死

1、死について

心は光と意識によってつくり出されると言っても、それは物の系との関連なしには考えることが出来ない。

心にとって「物」は決して無用の存在ではなく、心そのものが物の系の反射として存在していると言っても差し支えあるまい。

意識は、物の内部を照らし出す事によって現れるのである以上、物が無ければ意識も具現し得ないと言うことは明らかなことであろう。

前節で人間の心の成長について、その概略を書いたが、そこでは、生まれた赤ん坊の内部に意識が届き始め、赤ん坊という物の系の内部に生み出されてくる「快・不快」が、次第に鮮明に浮かび上がってくる過程を描き出した。そしてやがては複雑に成長する心の流れを見て来たのであったが、私達には未解決のしかも重要な問題として、死に対する考察が残されている。

意識は物の内部を照らし出すと言ったが、それではなぜ人間は死によって意識を永遠に失わなければならないのだろうか。

人は死を迎えても、その物性は残される。

そうである以上は、意識は死後もその物の中に残されて当然のように思われる。しかし事実はそうでないと言うのはいかなる理由によるものなのであろうか。

この問に答えない限り、「意識の樹」についての説明は、まだ半分を残したままになるであろう。

人間の内部に現れる意識の指し示すものは、「快」と「不快」と言う、相対する感覚であった。

「快」は生の方向にあり、「不快」は死の方向にある。心はこの「快・不快」が指し示す生と死のイメージが複雑に絡まりあって変容しているのである。

その心の持つ、死のイメージにはどんなものがあるだろうか。

闇、滅亡、冷たさ、無、不安、・・・これらは私達が日常的に感得することが出来るものである。

実際死は私達の目の前で起こり、死者の滅びて行く姿を、人は繰り返し見て来た。それまで泣き笑いしていた身体は、冷たく硬直し、死を迎えたものは、やがて腐敗して行くのである。

こうして死は、はっきりと私達の意識に刻み込まれているように見える。

にもかかわらず、当然のことではあるが私達は誰一人として死を体験した者のいないのを知っている。そこには何か理由があるのだろうか。どうして人は死をまじかに見ながら、死をその内側から見ることが出来ないのであろうか。

この事は当たり前のことであり疑問を差し挟む余地も無いことのように思われるが、しかしよく考えてみると、そこには重大な真理が隠されているように私には思えるのである。

私達は意識について、木の枝を想定してその統一を図った。そこで提示した意識の樹は、「私」から枝分かれした素人の意識まで共有する可能性を含むものであった。

「私」の生に対する意識は、同時に素人の意識でもある。「私」はこの意識の中で、実に様々な生の認識を得る。生きているという確かな実感があり、生の世界の中で呼吸し活動している自分を確認することが出来るのである。

しかしなぜか私達は死に対しての実感をつかむことが出来ない。

例えば、先にあげた死に対するイメージにしても、死の方向にある「不快」にしても、今生きているということを前提にした、つまり生の側の感覚なのであって、決して死そのものからやって来たものではないのである。

「私」の内で、幾十億もの素人が生きている。このことは、実はそれ以上の素人の死があることを同時に物語っている。

「私」の一日は、素人にとっては、天体が生まれて死に至る程の長い年月となっているのであるから、その生と死は計り知れない数を数えるのである。

そうだとすると、私達に生だけの意識があって、死に対する意識が無いというのはやはりおかしいということにならないだろうか。 素人の死がある以上、「私」の中に死の体験がいくらかでも浮かび上がって来て当然であろう。

にもかかわらず、私達の中に死が存在しない。この事実は何を意味しているのであろうか。

この問に対する答えは一つしかない。すなわち、意識は死せる物の内側を照らし出さないと言うことである。

意識は物の内部を照らし出すが、それは生命活動を行っている物の内側に限られるということなのである。

そうすると、物には命あるものとそうでないものが有ることになるが、この事については議論の余地があるまい。私達は日常的にその区別をしながら生きているのであるから。

命あるものもやがては死を迎える。するともはや意識はその物の内側を照らし出すことはない。しかしこの事は、意識がそこで死んだということではない。なぜなら意識はのしてんてん系宇宙に一つの存在であり、それぞれの生命体に向かって樹の枝のように流れているのである。

その生命体が死を迎えれば、意識はその中に照らし出すべきものそれ自体を失ってしまったというだけのことであって、やがて意識はまた別の枝に向かって流れ始めるであろう。

照らし出すべき物がないというのは、例えば、真空中で光を投じてもそこには何も浮かび上がって来ないというのと、同じだと考えていいのである。

簡単に言ってしまえば、死は物の系である肉体に訪れ、意識は死とともに上位の場に帰ると言うことになるだろう。

この事は、意識の樹を思い浮かべればすぐに分かることである。

2、 命 あ る も の

死せるものの内側を意識は照らし出さない。その仕組みを考えるにあたって、まず命あるものについて、見て行くことにしよう。

生と死を比較して考えてみると、静と動、安定と不安定、有と無というような言葉が浮かぶ。生と死についての理解のカギはどうやらこの静と動という事象の中にありそうである。

先に取り上げた赤ん坊の話を再び取り上げてみよう。そこには明らかに動としての生命がある。

意識が赤ん坊の内側を照らし出し始めたとき、その意識がとらえたものは、赤ん坊の「快・不快」という二つの身体的状態であった。

意識に照らし出されたその身体的状態が「快」であれば、赤ん坊はスヤスヤと眠り、「不快」が照らし出されれば、泣き声でそのことを訴えようとする。

赤ん坊が大人になって、複雑な心の動きを表す場合であっても、常にその根底には「快・不快」という二極の要素が横たわっていると、既に述べた。無論、この事を詳しく論証することは必要なことではあるが、それは次の機会に譲るとして、今はまず先に進むことにしたい。 実のところ、この「快・不快」と言う存在こそが、生命の運動を続けて行くための原動力であると、考えることが出来る。

また生命とは、固体として与えられた身体を常に「快」の方向に向わせようとするたゆみない運動であるとも考えられる。

生命体はその自らの命を維持し、成長させ、そして増殖する運動を繰り返す。その時、必要なものは取り入れ、不要なものは排出する。

この新陳代謝の運動は、実に微妙な生態系のバランスを取りながら、自らの身体を成長させるのであるが、この時、「快」はまさにそのバランスを保とうとする所に生まれ、「不快」はそれが崩れようとするところに現れる。

したがって「快」が意識の元に照らし出されると、人は安心し、喜びや希望を心の中に呼び起こす。

また「不快」が意識に照らし出されれば、人間は不機嫌になり、不安と悲哀が心の中に起こってくる。そして体はその崩れたバランスを回復しようと運動を起こすのである。

これが大まかな生態系の仕組みと言っていいだろう。

例えば人間は、生まれてから死ぬまで呼吸を続ける。この運動は「快・不快」の間を往復する典型的な生命運動である。

空気の不足は「不快」であり、身体はその不足した空気を取り入れようとする。空気が取り入れられると、「不快」は「快」に変転する。取り入れられた空気が肺の中で汚されると、直ちにそれを排出しようとする欲求が生まれる。それは肺の中で新鮮な空気が不足して来たことによる「不快」が意識によって、照らし出されるからにほかならない。

このように人間がたゆみなく呼吸を続けるのは、身体の「快・不快」がシーソーのように交互に表れるからであろう。

身体の様々な生命活動のメカニズムを考えてみると、そのすべてがこのように、「快・不快」の間を行き交い、常に生態系のバランスを保とうとする運動に還元することが出来るのである。

そして重要なことは、「不快」から「快」に転じた身体はさらに新たな「不快」を生み出すということである。そこに生態系が継続的に生命を維持して行く秘密があるのだ。

この常に表れてくる「不快」は、摂取した養分によって成長した身体が、より新たな要求を持つことによって生み出されるものである。そして交互にやってくる「快」が、その生命に喜びを与え、生きようとする方向に生命体を導くのである。

生命は、素粒子から成り立っている、物の系最高の構造物である。その構造物は、実に微妙なバランスの上に成立している。そして、その不安定な部分こそ、生命を維持する装置なのである。そこに「快・不快」が現れるのだ。

呼吸もそうであるし、脈動もまたそうであろう。

食事は、空腹という「不快」によって催される。体内に取り込まれた食物は消化吸収され、それがエネルギーとなり体を成長させる養分となる。

身体を積み木にたとえると、養分の摂取は更に一つの積み木を積み上げたことになるだろう。そのことによって、新たなアンバランスが生み出される。そしてエネルギーは、その「不快」を解消しようと運動を起こすのである。生命とはまさにこの運動の繰り返しと言っていいであろう。

生きるとは、このようにたゆみなく新陳代謝を行い、自らを増殖させることであるが、この新陳代謝を行うメカニズムこそ、意識が照らし出す「快・不快」にほかならないのである。

したがって、この事から自然に死とは何かが分かってくるように思われる。

死んだ物質とは先の積み木を例に取れば、完全に積み木が崩れ去ってしまった状態だと理解されるだろう。

そして生態系との最も大きな違いは、アンバランスが生み出されないと言うことである。したがって、新陳代謝そのものが行われないのであって、当然そこには意識が現れることもないのである。

正確に言えば、死したる物の内部には、意識が照らし出して姿をあらわにすべき「快・不快」が存在しないのだ。

何もないところに光がやって来ても、光は存在しないのと同じように、意識もまた、「快・不快」の無いところに現れることはないのである。

生命体は、シーソーをするように「快・不快」が立ち現れて続いてくる絶妙なバランスの上に成り立っている。

人間はその、最も優れた(最も複雑な)構造を持っていると言うべきであろう。

このデリケートなバランスは、例えば体温が45度を越えると簡単に崩壊するし、呼吸を5分も停止すれば、崩れたバランスは決して回復することはない。

生命は実に巧妙に仕組まれているが、また実に簡単に死んでしまうのである。生きるということはまさにこの巧妙なバランスを懸命に保ち続けようとする運動であろう。

その運動を支えるものが、体内に起こってくる「快・不快」であり、意識はまさにその「快・不快」を照らし出すことによって、自らの存在を示しているのである。

死によってそれが失われる。死後、肉体が朽ちて行くのは、積み上げた積み木が、次々と崩去って行くのに似ている。やがてそれらは、完全に崩れ去った後に、物質の安定した状態となって存在し続けるだろう。

人間の肉体はこの様に、物の系に属している。

しかしながら、生命体としての高度なバランス構造を持つがゆえに「快・不快」が生み出され、意識がそれを照らし出す。意識によってとらえられた「快・不快」はやがて、前節で述べたように、複雑な人間の心を生み出して行くのである。

その心は、ヒトの場の中心にあって、世界=認識の場をつくり上げて行く。

人間は更にその世界を押し広げようと探求を続ける。すでに生命体としての根源的な「快・不快」から離れた理性の上での、すなわち精神的「快・不快」による活動が大きな比重を占めるようになって現在の人間社会が培われているのである。

注意しなければならないことは、一見身体的「快・不快」とは無縁な、精神的「快・不快」ではあっても、必ずその裏には、生命のバランスとも言うべき身体的「快・不快」につながる糸を持っているということである。この関係は後日述べられるであろう。

最後に結論としてもう一度まとめておくと、意識は生命という物の系のアンバランスから起こる「快・不快」を照らし出すものであり、したがって、「快・不快」そのものをなくしてしまった死は、意識をとらえる何物も存在しない事になり、そこに意識は決して現れることがないということになるのである。

私達の内に生存する素人も、同じように死を照らし出す意識はないのであるから。当然のこととして、私達は永遠に死をその体内から認識することは出来ないのである。

のしてんてん系宇宙の心の系をつくる光と意識について私達はおおよそ、その構造を見て来たのであるが、ここに至って新たな二つの問題が提出される。

その一つが意識の中断についてであり、他の一つは記憶の問題である。

この事について、以下触れておくことにしよう。

3、意 識 の 中 断

死が意識の中に立ち現れないのは、死そのものが新陳代謝を失い、安定した物質に帰るためであった。

そこには当然意識が照らし出すはずの「快・不快」そのものがもはや存在しないのであって、意識が現れないという事情がよく分かったのであった

そうすると意識の中断という実際の現れに対して、説明が難しくなる。すなわち死んだものではなく、生きたものの内部において、意識の中断が現れるという事実を私達はどう見たらいいのであろうか。

私達の得た結論から言えば、生きている限りは身体の新陳代謝は続けられているはずであり、そうである以上は体内に必ず「快・不快」の状態が生まれていなければならない。そうだとすると、意識は必ずそれを照らし出すはずであるから、そこに意識の中断は考えられないことになるのである。

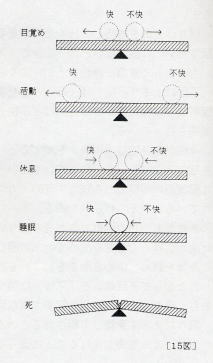

意識の中断の、日常的な現れは眠りであり、私達は確かにそこに意識の中断を体験し続けているのであるから、私達は当然このことに対する理解を示さなければならないのである。

この中断の特徴は、まず生態系の内に起こるということと、意識が中断されても、自己意識はその中断の前と後ろが必ず連続していると言うことである。つまり、人は眠りについて目覚めたとき、まったく別人として目覚めるというようなことは決してないはずであり、「私」は眠りの後もやはり「私」として、連続性を持った目覚めがある。

眠るということは生態系の持つ一つのリズムである

いまもし眠らない人間がいたらどうだろうか。たとえ数日は無事であったとしても、頭脳がくもり、生態系のバランスは大きく崩れ、そのままではほとんど生命を維持することは不可能であるに違いあるまい。

眠りは生命を維持して行くための重要な営みであり、したがって眠りたいのに眠れないと言うときの「不快」は、非常に大きく苦しいものとして意識に浮かび上がってくるであろう。

不眠による「不快」は、ほとんど全身的なものであって、空腹や腹痛などの様に身体の部分的な「不快」を指し示すものとは違った意味を持っている。

不眠が全身的な「不快」を呈するということは、そこに全身的な生態のアンバランスが生じているということであり、その中でも特に感覚器の中枢である脳の生理的メカニズムのバランスが大きく崩れていると考えられるのである。

あたかも一日の活動で、水底の泥が立ち上がって濁ってしまった池が、ゆっくり身を沈めて、水の澄むのを待つように眠りは濁った身体を鎮め、清める働きをしている。

したがって不眠による「不快」は強く、しかも全身にわたる訳であり、眠りによってでしか解消されないものなのである。

眠りによって意識が中断されるというのは、この全身的な「不快」が眠りによって満たされ、そのことによって、一時的に全身の「快・不快」の状態が解消されるという事から来るものなのだろう。

生態系のバランスシートは、目覚めて活動している間は、常に忙しく揺れ動いている。この「快・不快」のバランス関係は目覚めてから活動が続く限り変動し、活動が長ければ長くなるほどその変動幅は大きくなって行く。つまりより大きな不安定状態に進行して行くのである。眠りがなければ、このアンバランスはいずれ回復不可能な状態にまで進行するだろう。そこには生態系の死がある。

眠りはこの大きくなったアンバランスの関係を鎮め、生態系が新たな生命活動を起こすための準備をするのであって、そこに眠りの持つ大きな意味があるのである。

したがって睡眠中は生体内の「快・不快」のバランスが最も小さくなった、シーソーの揺れが完全に止まった状態であると言うことが出来よう。

つまりそこには「快」も「不快」もない休息の状態となっており、したがってそこには意識が浮かび上がって来ないのも当然のことと考えられるのである。意識が照らし出すべき「快・不快」がない以上、眠りの中に意識が現れてくる事はなく、したがってそこに意識の中断が起こることになる。

このことを表したのが15図であり、この図からも、死と意識の中断の構造的な違いが明らかであろう。

ただこのように生態系のバランスは眠りによって安定はするが、なお身体は活動を行っている。

その証拠に、眠りの途中で呼吸困難が起こったような場合、必ずその大きな「不快」が意識の元に照らし出され、眠りを妨げられるであろう。

人間は嬉しすぎても、不安が大きすぎても、眠れないものである。身体のバランスが安定せず、常に意識の下に大きな「快・不快」が現れる状態では深い眠りは到底不可能である。

人間の「快・不快」は身体的なものばかりではなく、心が成長するにつれて精神的な要素がより多く付け加えられてくる。そのメカニズムに触れるのはまた別の機会に譲りたい。

ただこの精神的「快・不快」は、日常生活の場に常に現れてくるのであって、それが眠りを妨げることも決して少なくはないのである。そして眠りがこの精神的「快・不快」を完全にいやすことが出来ないという事実があることも、私達はみておかなければならないだろう。

いずれにしても「快・不快」という身体の状態は、生命が生きて行くための絶対的な条件でありながら、それ自体が体内で増大することによって生態系そのものを打ち壊す働きをするのである。

そこに生命の繊細さがあると言ってもよく、眠りはそのデリケートな生態系を常に更生させ、生命活動を支える重要な働きをしていると言わなければならないのである。

人間にとって眠りは、深ければ深いほど、この生態のメカニズムにふさわしいものとなるのは言うまでもないことである。すなわち、意識の中断は生態系にとって必然的に予定された運動の一つだったのである。

4、意識の強制的中断

眠りによって起こる意識の中断について、今私達は見て来たところであるが、この中断については更に、新たな疑問を呼び起こす。 それはいわゆる、医学などでよく使われる麻酔などによって引き起こされる意識の中断の存在についてである。

眠りという生態系が要求する自然な意識の中断に対して、これを強制的な意識の中断と言うことができるのであるが、そこから見えてくる疑問というのは、つまりこういうことである。

意識の中断は、意識が照らし出すべき体内の「快・不快」そのものが無に等しくなるためであると前段で結論したが、しかしこの強制的な意識の中断にはどうも体内に「快・不快」が存在しないためとは言い難いところがある。むしろ医学で使う麻酔などは、無事に手術を行うために使われることがほとんどであろう。言うまでもなく手術は体を切り刻む訳であるから、当然体内の「快・不快」は大きなものと言わなければならない。にもかかわらず意識が中断するのはどういう訳であるのか。これがその疑問である。

意識の強制的中断とは、身体に強い「快・不快」が生じているにもかかわらず、そこに意識の中断が現れる場合を言うのであるが、それでは眠りの場合とどんな違いがあるのか、そのあたりから見て行くことにしよう。

意識の強制的な中断と眠りとの大きな違いは、体内に大きな「快・不快」が現れて来たときに目覚めるか否かであろう。

眠りは身体内の「快・不快」が小さくなったために、意識が照らし出すものを失い、そこに意識の中断が引き起こされるということであった。したがって睡眠中であっても、体内に大きな「快・不快」が生じたとたんに人は目覚めるのである。意識が強い「快・不快」を照らし出すと、それを捕らえた頭脳は即座に「快・不快」を分析する。

例えばこの眠りを覚ます「不快」は下腹部からやって来る。積み重ねた経験からそれは尿意である事が知れる。そこで人はトイレに立つのである。

しかしこれが強制的な意識の中断である場合、身体にどんな「快・不快」が生じてもまず目覚めることは無いであろう。医学の開発した麻酔などは、まさにそのために使われるものであるから、当然と言えばあまりにも当然なことであろう。

手術台に乗せられた患者は、どんなに体を切られようが平然と眠ったままである。通常の眠りでは考えられないことであるが、このような意識の中断は、仕組みとしてどんなことが考えられるであろうか。

生態系は生きている限り自らの体内に「快・不快」を生じさせる。意識はこれを照らし出すのであったが、強制的な意識の中断であっても、このことは変わらないであろう。すなわち強制的に意識を中断しても、体内に「快・不快」が生じる以上意識はそれを必ず照らし出しているはずである。

それを証拠に。麻酔を受けて手術に臨み、次に意識が戻って来たときには既に手術は終わっているのであるが、意識が回復するに連れて術後の痛みが、受刀部分を私達に指し示す。

それにしてもそれがなぜ私達の意識に上って来ないのか。 それはおそらく頭脳の働きが麻痺することによって引き起こされる意識の中断であろうと考えられる。

事実全身麻酔なるものは中枢神経系を麻痺させることによって起こさせる強制的な意識の中断なのである。

意識から認識に至る経過は次のように考えられる。すなわち、体内に「快・不快」が引き起こされると、意識はこれを捕らえて照らし出し、その存在をあらわにする。この情報が頭脳に伝達されると、意識に照らし出された情報を頭脳が判断し、自らに記憶として蓄えた経験と照らし合わせて、ようやくこのものをすなわち意識に照らし出された「快・不快」を認識する訳である。

こう見るとき、強制的な意識の中断というものは、実は神経中枢そのものの麻痺のために、意識に浮かび上がった「快・不快」を認識することが出来ないということになるだろう。

そうだとすると、強制的な意識の中断という言葉は必ずしも正確な言葉だとは言えないことが分かってくるのである。

したがって私達はこれを「認識の中断」という言葉で言い表したい。 認識の中断はすでに何度も述べたように、中枢神経系が何らかの理由で機能を果たさなくなり、その結果として頭脳による「快・不快」の認識が出来なくなる事である。したがってその間の記憶が残されることもない。

意識の中断においては、例えば眠りの中においても夢を見たりする頭脳の働きが見られる。また私達は眠りから覚めても、何らかの体感が記憶に残されていることの多いのを知っている。

しかし認識の中断には、そこにこのような記憶の成立しないのは明らかであろう。

5、記憶について

眠りによって意識が中断しても、次の目覚めによって人間は自らを連続させている。あたかも自分という意識がどこかに行ってしまった後に、再び元に戻ってくるという印象を受けるが、これは実は記憶のせいである。

意識そのものは個性をもつことはない。なぜなら意識はそれ自身が、のしてんてん系宇宙で一つの存在であるからである。

意識はものの内部を照らし出す。それは意識の樹が枝を伸ばしてその物の体内に入って行くようなものだと説明したが、この意識の樹はのしてんてん系宇宙の中にただ一つの存在だったのである。

つまりこれは、意識そのものに「私」とか自分というような色づけが生み出されているのではない事を意味している。

あるいはまた、そのものが死んだとしても、意識は死ぬことがなく再び新たな生態系を照らし始めると私達は説明したが、そのとき意識が照らし出すものは、新たな生態系そのものであって、その意識の中に前の生態系の意識が残っている訳ではない。つまり「私」は死によって完全に失われるのである。

ところでここで使う生態系という言葉は、一個の人間という意味と同義と考えて差し支えない。結局「私」の存在は、経験と認識を蓄える記憶そのものだとも考えられ、これが意識の中断によっても自分を失わない理由だと言えるだろう。

こう考えてくると、意識は私達の内部を照らし出して「快・不快」をあらわにするが、「私」そのものとは言えず、「私」はむしろそこから生まれてくる経験と認識の集積だということが見えてくるだろう。それはまさに記憶にほかならないのだ。

意識は人間の体内に「快・不快」を照らし出す。その「快・不快」を自らの体験として記憶に止めるのは頭脳の働きである。このとき、「快・不快」に対する受け止め方や、そのことから生じる体験の差異が結果的に個性を生み出して行くと考えられる。

頭脳は、自らの意志をもって日常の活動を図り、それによる経験を記憶という形で蓄えている。その記憶は次の新たな認識の糧となる。したがって記憶が途絶えれば、それまで有していた個性と人間性は失われてしまうことになるだろう。

人間は生まれて死に至るまで、一個の人間性を持ち、連綿として成長を続ける。幾度もの眠りがあり、意識の中断があっても、頭脳が正常に働く限り、その個性を失うことはない。人は自分の成長して来た歴史を、記憶の中に持ち続けるのである。

無論頭脳そのものの差異が人間の個性を決定づけていることは否定できないだろうが、人間が個人として成長を遂げるためには、意識による「快・不快」の体験なしには考えられず、そこから人間は心を生み出して行くのであって、心の系の重要な要素である意識と、物の系の最も高度に分化した頭脳との関係はことさら重要であろうと考えられるのである。

この頭脳と意識の関係は、あたかもコンピューターと電気のような関係を持っている。言うまでもなくコンピューターは記憶する機械であるが、その記憶するシステムが壊れない限りコンピューターは入力されたデーターを記憶し続ける。

電気を切ればコンピューターはただの物となるが、スイッチを入れればまた同じ記憶を呼び出すことができるのである。

しかしコンピューターが壊れればもはや電気を通じても記憶は帰ることはないし、その電気を他のコンピューターに流してみても壊れたコンピューターの記憶が呼び出せるものでもない。

まさに意識は、この電気の仕組みに似た働きをしている。しかし言っておかねばならないことは、意識は決してコンピューターの内部を照らし出すことはないということである。意識と生命体との関係はあたかもコンピューターと電気の関係に似てはいるが、決定的に違うことは、それは生態系を持つ人間と生態系を持たない機械ということである。

人間はのしてんてん系宇宙の一つの頂点である。

すなわち、宇宙は単純な物の基礎としての素粒子の系から収束を繰り返し、様々な形態をつくり出して行くが、すでに私達には明らかなように、その最後に行き着く、到達点がヒトの系、つまり人間なのである。のしてんてん系宇宙にはそれ以上の、物としての存在形態はないのである。人間の上位にいる神人にしても、地球という天体を、素粒子として身体を構成しているに過ぎないのだ。つまり人間とまったく同じ存在の形態を持っているのである。

結局、人間(ヒトの系)は、のしてんてん系宇宙のつくり出す最高の価値であり、存在である。ヒトの系に属するすべての人間、素人の場においては素人がその価値の総てである事は言うまでもないし、ヒトの場においては私達人間が最高の価値を持つのは言うまでもない事だろう。

ここでは人間以外の生物について論及してはいないが、私達は当然生態系全般の持つ、神的な絶妙のバランスを知っているのであり、その生命体の尊さは、人間と変わるものではない。あえてここで言っておくとすれば、ヒトの系は、人間を含めた生態系を持つ生命の存在すべてを組み入れるべきであろう。

様々な動植物の生命もまた人間とともにあり、これらを育む地球も、そこから広がる天空も、巨大な銀河宇宙さえも、その全宇宙のすべてが、ヒトの系の生命をつくるために共存している重要な存在と言わねばならない。存在する総てのものは宇宙を構成する要素である。もし仮に、この宇宙を破壊するものが存在するとすれば、それはおそらく、のしてんてん系宇宙の最高の存在形態を持つ人間の知恵の力以外にはあるまい。

なぜならコンピューターにしてもそうであるが、知恵を持たない物の系や、生物は、そのものの持つ定められた働きしか示さないからである。定められた働きとは、のしてんてん系宇宙を構成しようとする指向性を意味し、その到達点は物の系の最高の構造物、人間であるという事はもうすでに何度も述べた事である。

ただ、ここで重要な事実に私達はぶつかるのだ。

のしてんてん系宇宙において、私達人間はこのように一つの頂点として存在している。したがって人間にはその上がない。つまり存在目的が与えられていないと言うことになるのである。まさに人間存在は、宇宙の中で完全な自由を与えられているのだ。

それは逆から見れば人間の苦しみであろう。自ら目的を見いだし得ない限り、人間は虚無感を取り去ることが出来ず自らの存在を見失うのである。

さらに人間の知恵とその能力は、のしてんてん系宇宙の統一的な運動からはみ出し自由に活動を展開することが出来る訳であるから、これは健全な宇宙の運行を、著しく阻害する可能性を十二分にはらんでいると言わなければならない。

現在の私達の社会には、すでにその影が忍び寄っている。私達人間は決してそれを見逃してはならないだろう。

私はここで、とりあえず心の系についての考察を終えたい。

しかし、心という存在がこの小論で尽くされるはずはなく、私は今後も自らの能力の限り、心についての探求を進めたいと思っている。

意識によって照らし出された「快・不快」の感覚が、どうして人間のこの複雑な心をつくり上げるのか、この議論はもっと具体性を持って語らねばならないだろうし、その心と体の関係にも人間存在の重要な真理が隠されているはずである。

そして何より、人間の存在には、のしてんてん系宇宙の中で、明らかな目的を与えられていないと言う事に対する奥深い考察はさらに重要な問題である。

しかしすでに心の系についての概念を得た以上、私達の目的は一応達せられたと見るべきである。

とにかく私達の目的は、のしてんてん系宇宙の全体像を提示することにあった訳であるから、そのための、必要以上の論は次に譲ることにしよう。

第三章 のしてんてん系宇宙の周辺

第一節 時間と空間

1、 は じ め に

のしてんてん系宇宙における時間と空間は、ヒトの系の各場を中心に、それぞれのスケールに対応した広がりを持つ。

この時空の在り方は、一つの高層ビルを思い浮かべると分かりやすい。各階がそれぞれの世界=認識の場と考えると、その各フロアが時空の存在を示す。

時空はこのようにして、ヒトの系の存在する空間として、それぞれのスケールごとに、あたかも高層ビルのような現れを示す。

これはすでに第一章で述べたことである。

時空の層が高層ビルと異なるのは、各階のスケールが違っているということであって、その比はのしてんてん系宇宙の1サイクルに当たる[1:1022]という関係で存在している訳であるが、このそれぞれの時空は、同時に存在し、しかも同一の世界である。

したがってのしてんてん系宇宙は、同一スケールの場だけの認識だけではとても把握出来ないのであって、その宇宙の総体を、スケールの場という考え方を導入して認識しようとするのが私達の試みであった。

こうして得た宇宙を、私達は再び自分たちのスケールでとらえ直す必要が出てくる。そうすることによって初めて、私達は自分自身の住むヒトの場の時空が、のしてんてん系宇宙の中で、どのような位置を占めているのかが理解出来るし、そこに人間存在とはいかなるものなのかと言う事についての、相対的な認識が得られるように思うのである。

時間と空間はある意味で密接な関係を持っている。それは時空という言葉で言い表される事からも分かる通りであるが、これらは同じようにスケールの場の影響を受けながら、世界を構成している。 以下、のしてんてん系宇宙における時空の相対的な関係について見ておくことにしたい。

2、時空の相対的関係

のしてんてん系宇宙におけるヒトの場の1時間も素人の場の1時間も、あるいは神人の場の1時間も、わたしたちが通常感じる1時間として存在する。すなわち一日の1/24の長さの時間である。

しかしこの1時間というのは、各場における相対的な時間であって、例えばヒトの場の時間を絶対時間として、見る限りにおいては、素人の1時間は無に等しいような短い時間となり、神人の1時間は気の遠くなる長さを持つことになるだろう。

一日の1/24が一時間であり、一日は当然日が昇って、また再び昇ってくるまでの長さを言う。

この長さは、太陽の出没という誰の眼にも明らかで、正確な環境の変化を時間という感覚でとらえたものである。

現在は原子の振動というより正確な運動によって時間が計られるようになったが、いずれにしても私達はものの変化という媒体なしには時間を知ることができないのである。

無論私達が時間を知らなくても、そんなことにはかかわらず時間は流れているかもしれない。しかし人間の感覚では、何らかのものの変化という対象がなくては時間という流れの認識を得ることが出来ないのであるから、そのような絶対時間というものは、およそ私達にはつかみ得ないものと言わねばならない。

ともあれ私達のとらえる時間は、ものの変化を媒体としている訳であり、その意味で相対的と言うしかない。そしてここに時間がスケールの影響を受けるという事の原因が存在しているのである。

ヒトの系の各場には、明らかにこのような相対時間が存在しているだろう。

ところで私達がここで知りたいのは、この相対時間の上に立って、私達が私達の目で見た素人や神人の時間の流れなのである。

すなわち私達の時間を絶対的な基準としておいたとき、のしてんてん系宇宙の各場はどのような測定値を持つのかと言うことなのである。

時間は 距離/速さ という式で表される。この式を使って、私達は素人の場と神人の場の時間を、私達の時間に置き換えることが出来るように思う。以下この計算を試みてみよう。

私達はすでに、のしてんてん系宇宙の1サイクル概算比を得ている。

すなわちそれは、

ヒトの場:素人の場 = 1:10-22

ヒトの場:神人の場 = 1:1022

と言う関係で表されたから、ヒトの場に対して素人と神人の時間は次のように表すことが出来る。

ヒトの場の距離をX、ヒトの場の速さをP、とすると

各場における時間Tは次のようになる

神人の場T = 1022X/P

ヒトの場T = X/P

素人の場T = 10-22X/P

それゆえ、 神人の場T= 1022 [ヒトの場T]

素人の場T= 10-22[ヒトの場T]

よって、 ヒトの場T = 10-22[神人の場T]

ヒトの場T = 1022 [素人の場T]

以上の式で示された通り、神人の場の時間は、ヒトの場の時間で見ると、私達の時間の1/1022 という、ゆったりとした時間で流れており、ほとんど動いていないのと同じような速さであると言えよう。 また素人の場の時間は、ヒトの場の時間の1022倍の速さで動いていることになる。

具体的に言えば、

ヒトの場の一億年は、神人の場の1/10000000000000年

に当たり、これはほぼ0,000003秒に相当する。

同じようにヒトの場の0,000003秒は、素人の場においては、

一億年に相当しているのである。

ところで、光はスケールの場の影響を受けないということであったが、それぞれの場において、光はどのように見えているのだろうか。

これも上の式を利用して考えてみることにしよう。

光は速さPに当たるから、先の式をそのまま使えば、次のようになる。

ヒトの場の時間をT、ヒトの場の距離をXとすれば、

ヒトの場の光P = X/T

神人の場の光P = 1022

X/1022 T = X/T

素人の場の光P = 10-22X/10-22T = X/T

このことから、光の速さは、どの場においても、同じ速さとして認識されているのが分かるだろう。

Pは速さであったから、光に限らず、ものの速さは一般にどの場においても同じに感じられていることが分かる。

以上見て来たように、のしてんてん系宇宙におけるそれぞれの世界=認識の場は、ある一つの場を絶対的な単位として見る限り1022倍というスケールの差を持ちながら連なって行くが、各場からみる世界=認識の場の相対的時空は等質と見ていいのである。

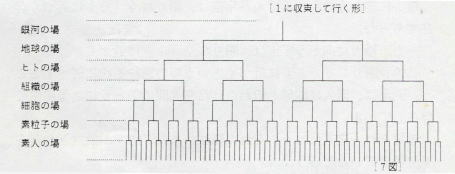

この意味でのしてんてん系宇宙は互いに相似な世界の積み重なった宇宙と解することが出来る。

この相似な世界は決して別々に存在している訳ではない。これらの世界は同時に存在し、かつ一つの存在なのである。

すでに何度も繰り返し述べて来たように、のしてんてん系宇宙は上位に向かっては無限に一つに収束され、下位に向かっては際限無く分割され、「0」に近づいて行く。

あたかもトーナメント表のような連なりの世界が「1」と「0」の間を満たしているのである。

第二節 物の理と心の理

のしてんてん系宇宙は、私達の考え得る最大の宇宙観であるとも言える。実際ここでは、現代科学の示す広大な領域の宇宙でさえ、のしてんてん系宇宙の微細な一部分に過ぎないと言うことを私達は知り得たし、心の系の存在が宇宙と密接なつながりを持っていることも見て来たとおりである。

心の系は光と意識からなり立っていて、それが物の系をその内側と外側から照らし出す。

人は、このエネルギーのために、自らを意識し、世界を認識することが出来るのである。私達が世界をとらえるのは、まさにこの心の系の存在があるからに他ならない。

ところが現代科学は心の系を捨象し 物の理をきわめることで進歩して来た。そのめざましい進歩は、すでに何度も述べて来たし 私達が日常の見聞のとおりである。

物の理は日進月歩に進むが、心の理は世紀をかけてようやく数歩を前進させるような足取りである。そのために物の理と心の理の隔たりはますます大きくなって行くばかりである。すでに現在は物の理が心の理に大きな影響を及ぼすような時代になって来ているのである。しかしながら、物の理は、決して心の理をおぎなうことは出来ないだろう。そればかりか、物の理の支配する世界は人間の心の選択肢を狭め、伸びやかな自由を奪うことが多い。

人間の犯す間違いには千差万別あって、それが許されるものか許されないものかはその人の心の理を見なければ分からない。しかしその間違いに対する許容範囲は機械によって均一化され、人間は機械の予定した行動を余儀なくされる。さらに例えば自動販売機などのような機械は、そこに生じるはずの人と人の心の接触さえも奪っているように見えるのである。

そこに現れてくる現代社会の象徴的な姿は、人々の触れ合いよりも生活が便利で合理的に行われることに、より重大な目的が置かれているような社会と見ることが出来る。

しかしながら、のしてんてん系宇宙の中で見て来たように、人間の心は構造的な孤独をもっている。その人間が作り出す社会の第一義的に必要とする事は人々の心の触れ合いであろう。そうすることで初めて、人間は心を成長させ、健全さを保つことが出来るのである。自然で伸びやかな心の運動が保証されるような社会こそ、今私達が必要としている事だと思えるのである。

心の系は、当然心の理の支配する世界であって、自身を唯一の尺度として表れる世界である。その意味では、物との相対的な関係から生じる、認識の世界とも言うことが出来よう。

実の所、科学もまた、この認識の世界からまぬがれている訳ではない。純粋な物の理を追及する科学ではあっても、それをささえているものは、心の理である事は明白であろう。

しかしそれにもかかわらず、例えば科学の産物を、人間は便利であるという理由で無条件にこれを採用する。その結果として、やがて心を閉塞させて行くとしても、その結果を自覚しないままに科学を発達させ、利用しようとするのは、ほかでもない心の系そのものなのである。

結局現代社会は、物の理の発達があまりにも早いために、それを使いこなすべき心の理がついて行けずにヒステリーを起こし始めているように、わたしには思えるのである。

世の中の移り変わりは目覚ましくて、そのことがいいのか悪いのかの判断をつける暇もなく選択を迫られ、いきおい目先の利にとらわれて行くのは、心の理を持つ私達人間にとって、悲しい現れと言わざるを得ない。

いずれにしても私達は科学の成果を尊重しつつも、しかしそれを絶対的な万能のものとする考え方は、捨て去らなければならないだろう。

世界は私達の認識する通りにだけ存在するのではない。認識する主体が変われば、おのずと世界は姿を変える。

私達が天体として見ている世界も、神人から見れば素粒子に過ぎないのであるし、私達の見ている素粒子は、素人の見ている天体であるというように。

私達の世界に限って見ても、人間の見る世界と 動物の見る世界ではおのずと違うだろうし、人間同士にとっても、その違いは明らかである。特に人間社会における人種や民族の違いによる対立は、まさにこのような認識の仕組みによることが多いのである。これはまさに認識が自身を尺度としているからに他ならないのだ。

人は誰もが自分を尺度としてしか物を見ることが出来ない。この事実を知った上で、私達は、のしてんてん系宇宙のスケールの場を認めるごとくに、人間の「人種、民族の場」を受け入れる必要があるだろう。

これはいささか横道ではあるが、のしてんてん系宇宙を組み立てる基本的な思想から出てくる人間の心の把握の一つには違いない。殊に人間同士の戦いのほとんどは心の理を中心に起こり、誤った世界認識の下に進められるのである以上、これも決して無駄とは言えまい。

ともあれ今私達に必要なことは、この心理と物理の総合的な理解である。世界の全体はこの事を切り離しては、あり得ない。

人間の存在もまた心の理と物の理が融合することによって、初めて健全な姿が見えてくるはずである。そのために必要なことは、のしてんてん系宇宙の構造をより深く探求し、この宇宙が人間存在をどのような形で必要としているかを知ることであろう。

私達は自分自身が、決して一個の存在として終わっているのではなく、まさに一個の人間の資格で、のしてんてん系宇宙の全体にかかわっているのである。宇宙は巨大で捕らえ所がないが、しかし同時にそれは私達自身そのものでもあるのである。その宇宙の意志を知り、その意志の指し示す方向に自分を生かして行くことは重要な事に違いない。その方向には必ず、物の理と心の理の正しい在り方が示されているに違いないのである。

人は誰でも自分の幸福を求めて生きている。そしてこの幸福を享受するのは心の系の外にはなく、その心の系はまた、のしてんてん系宇宙を構成する一つの柱としての存在である以上、私達は心というものを自分の中心に据えて、物の理を正しく認識し、活用して行くしかないであろう。私達は人間存在の要としての心の理を、のしてんてん系宇宙の中で再び学び取る必要があるのだ。

人間の心について、本論で述べた事は、おおまかな骨組みだけにとどまっているが、ここでも、のしてんてん系宇宙の指し示す物の理と、心の理をふまえて論を進める必要があるであろう。

第三節 存在について

1、 有 と 無

のしてんてん系宇宙のイメージは、ここに至ってようやくその全体像を表して来たように思う。

すると今度は次のような疑問が投げかけられるであろう。すなわち、のしてんてん系宇宙の外側はどうなっているのかと。

のしてんてん系宇宙には果てがあるのだろうか。

この疑問に対して、私達は明らかに答えることが出来る。その結論から言えば、のしてんてん系宇宙には果てがないということである。

果てがない以上、宇宙には始めも終わりもなく、宇宙はただ存在そのものとしてあるばかりなのである。これが私達の答えとなるであろう。

果てがあり、したがって外側があると言う考え方の根底にあるものは、人間の持つ認識に浮かび上がる有無のイメージにほかならない。

果て、そして外側という言葉の持っている意味合いは、有と無

の境界線がそこに在るということである。

しかしこの有と無の概念は、私達の認識する時空の内側においてのみ、意味を持つものだということを、まず知っておかなければならない。

このことは、時空の中にものが浮かび上がるという認識の形を前提にしている事を意味し、したがってそこから必然的に有無の境界線が浮かび上がってくる訳なのである。

分かりやすく言えば、例えば地球という存在があるとすると、この地球には当然果てがあり、その外には宇宙空間が広がっている。この事は私達の認識の上で、あまりにも明らかなことであろう。

宇宙空間には銀河があり、その果てにもまた宇宙空間があるというように、果てしなく広がって行くが、それはあくまでも、宇宙空間があって、そこに地球なり銀河なりその他の宇宙が独立した単体の存在として浮かんでいると言う認識が横たわっていることに注意しなければならないのである。

無は有を指し示し、有はまた無の存在を暗示している。言わば有と無は互いに補完しあっている言葉なのである。

したがって無もまた存在の一形式に過ぎないことを私達は指摘することが出来る。

ここに一つの無が存在するとしよう。すると、その無の意味するものは、「在るべきものが無い」ということであって、そこに有の存在がやって来れば、たちどころに無は有に変わるだろう。

無の占める空間は、有が存在するために用意された舞台のようなものである。あるいは無は有を入れる器とも考えることが出来、つまりは無もまた存在に他ならないと言う訳なのだ。

世界は有と無の存在する空間であって、決して「存在のない無」 などというものはあり得ないであろう。

存在のない無とは、そこに有を持って来ても存在とはなり得ない無の空間を言うのであって、このような無は、とうてい人間の理解が及ぶものではあるまい。

そうだとすれば、常に「1」に向かい「0」に近づく。のしてんてん系宇宙に対して有と無の境界を考えると言うこと自体が、意味のない事と言わなければなるまい。

有無と言う存在は、単に認識の問題であって、それ自体は決して存在の境界とはならないからである。

有にしても、それを取り巻く無にしても、それ自体が存在の連続である以上、宇宙の外、すなわち宇宙の果てなどという場所は、そもそもどこにも存在しないのである。

2、 「1」 と 存 在

のしてんてん系宇宙が限りなく「1」に向かって収束して行くという構図は既に何度か取り上げたことではあるが、ここでは少し違った角度からこれを眺めてみよう。

「1」とは何を意味するのか、このことについて少し考えて見たい。 のしてんてん系宇宙において「1」の意味するものは、世界に姿を現した一個の存在そのものである。

それは例えば一個の素粒子であったり、一人の人間であったり、あるいはまた一つの宇宙だったりする。

これらの存在は、それを一個の存在として認識できる場においては常に単独の在り方を示している。すなわちそれ自体で完全な存在としてあり、それぞれが完結したもののように見える。

事実これらの「1」なる存在は、下位にある場の無数にある存在を一つに収束して成立しているのであるから、この「1」としてのまとまりそれ自体にとっては、それが自分自身として存在する唯一つのものであり、したがってそれ自身が完全な「1」なる存在と言うことが出来るだろう。

人間としての「1」なる存在もまた同じことが言えよう。

私達は他人と自分とを混同することはないし、また望んでも他人になれる訳のものでもない。

人間は不断の生活の中で、様々に悩み、苦しみ、また喜びを胸に秘める。希望に胸を膨らませ、失意に憔悴したりもする。しかしこうした心の働きのすべてが、強い個別性をもっているのである。

私達は決して他人と心を共有することが出来ないのだ。心は完全に一個の人間の中に閉じ込められている。

このように、のしてんてん系宇宙における「1」なる存在は、絶対的な個別性を示すのである。それは同時にさらに大きな存在の一部分でありながら、その場においては、一つにまとまって独立した存在として在ると言うことにもなろう。

意識が照らし出す内部と言うのはまさにこの「1」なる存在を前提にした概念であった。

「1」なる存在には当然のこととしてその内側と外側が存在する。当然外側は光によって誰もが容易に認識出来る。ところが内側は意識によって照らし出される「快・不快」を認識するのであるから、他人には閉ざされた世界である。内側とは自己意識の働く領域とも言え、それが絶対的な個別性を表す原因にもなっている。

だがその一方で、この「1」なるものの内側は、下位の場から見れば外側であることも見て置かなくてはならない。

そうだとすれば、光と意識の関係についてさらに深い考察が必要になってくる。

例えば人間の内部を照らす意識と、素人の見ている外部を照らす光とは同一の存在であると言う可能性もそこには含まれており、にわかには断じられない重要な問題を含んでいるのである。

ただ本論では、この問題を展開するまでには至らず、光と意識は別の存在として扱うことにしたい。いずれにしてものしてんてん系宇宙における「1」なる存在は、その内部を完全に閉ざしてはいないと言う事が出来るのである。

ともあれ個別性をもつ存在には当然その内と外の境界線が現れる。先に触れた、のしてんてん系宇宙の果ては実のところこの「1」なる存在の境界線と言うことになるのである。しかしこの「1」なる存在は、常に上位の場に取り込まれ、より大きな存在としての「1」なるものの内部となるのであるから、のしてんてん系宇宙が限りなく「1」に向かう宇宙である以上、のしてんてん系宇宙の果ては無限に先送りされてゆき、結局世界は存在で埋め尽くされているということが出来よう。

「1」なる存在が限りある存在であるとしても、のしてんてん系宇宙はこの限りあるものに無限に近づく存在である訳であるから、したがってそこには存在のみの世界が広がっているというのは明らかであろう。

3、 「0」 と 存 在

のしてんてん系宇宙が限りなく「0」に近づくと言う場合、この「0」とは存在論的に何を意味しているのであろうか。

ここに「私」が存在する。「私」の肉体が在り、細胞が在り、細胞を構成する分子や分子の組成である粒子と言うように、「私」から下位の場が次々と現れ、やがて素人の存在に至る。

素人をさらに下位へ向かうと、第二の素人、第三の素人と言うふうに「私」の内部には素人の存在が層を作っているのである。

その存在は限りなく「0」に近づきながら終わることがない。すなわち「0」となる事は決してないのである。なぜなら「私」の存在から無限に「0」に近づくというのは、「私」を無限分割することに外ならないからである。

とすれば「私」が存在である以上、「私」の無限分割は常に存在そのものである。したがって限りなく「0」に近づくという時、この「0」の意味するものは存在のないもの、すなわち「存在の無」を表すと考えていいであろう。

「存在の無」の一歩手前で止まり続けるのが、のしてんてん系宇宙だと考えられる。結局存在をいかに切り刻んでみてもそこに現れるのは存在そのものであり、のしてんてん系宇宙とはつまり存在それ自体であるという事になるだろう。言い換えれば、のしてんてん系宇宙とは存在だけの世界、「存在の有」のみを持つ宇宙であると言うことが出来るのである。

「0」とは存在のない無であり、その「0」と境界を持つものが「1」という存在に外ならない。「0」と「1」はこのように絶対的な存在の有無を表しており、完結した「1」の周辺に「0」があるという図式を思い浮かべることが出来る。

のしてんてん系宇宙はこの図式の「1」の内部に存在する宇宙と言うことが出来る。しかも決して「1」になることがなく、また、「0」に行き着くこともない。のしてんてん系宇宙はまさに存在で満たされた外側のない世界であり、存在そのものであると断ずる事が出来よう。

ただ重要なことはこの、のしてんてん系宇宙には無数の「1」なるものを重層的に内在しているということである。

ところで、無限の概念について、一言付け加えておこう。

本論で取り扱う無限の概念は実のところ、この「存在の有」についての内側においてのみ意味を持つものなのである。

しかし私達が「存在の無」を認識するためには、その認識が17図に示すように三つの無限の系を越えなければならない。

つまり「存在の無」とはこの無限を越えたその向こう側を指し示している訳である。

人間の認識は決してそれを越え得ないであろう。そして認識がこの無限を越え得ない限り、それは結局あってもなくても私達にはなんら意味を与えることはない。

こうしてのしてんてん系宇宙の外側なるものは、たとえあったとしても人間の認識の届かない場所であるということができる訳であり、したがってこのことから次のことが言えるであろう。

のしてんてん系宇宙は人間の認識の完全に伸び切った、すなわち私達の知り得る最大の宇宙空間なのであると。

第四節 宗教について

1、 神 の 不 在

のしてんてん系宇宙の概説を終えるに当たって、宗教について少し触れておきたい。

宗教は科学の発達によって次第にその存在の領域を狭められ、今や一つの危機を迎えている。それは言うまでもなく、人間を含めた宇宙から素粒子に至る世界が、科学という物の理によって説明され尽くされると、神はその存在する場所そのものを失うからである。 古来人間は、自らの力の及ばない所で、世界が動いているのを見て、そこに神の理の働いているのを認めて来た。

様々に現れてくる人々の苦悩や病気そして死、これらの苦しみに対して神は色々な方法で救いを差し伸べて来たのであった。

宗教とはまさに苦悩する人々の心を、神の理によって解きほぐし、在るべき正しい道を指し示しながら人間の生活に安らぎを与えようとする。あるいは天罰を持って人を律する。人間は神を恐れ、敬い、そしてそのことが自らを健全な人生へと導く役割を果たして来たとも言えよう。

まさに宗教とは人間の心を和ませ、力づけ、正しい人生を指し示す道標となって、人間の社会と密接な関係を作っていたのであり、人々は神と真剣に向き合うことによって、そこに疑いない自らの生きる理由と目的を見いだすことが出来たのであった。

過去において宗教が引き起こした不幸はあっても、しかし総体に、人々の心の中には神が共存していて、人間の孤独感を和らげ、人々に生きる勇気を与え続けて来たことは事実であろう。

宗教における神のあり方は大体において、人間の力や心の中で解決のつかない事柄や、手に届かない存在、あるいは説明し難い事象に対して、それ自体を神の力とすることで解決を図ろうとする性向をもっていた。神は言わばブラックボックスの中の住人であったのである。

人々は信仰の力でその神を自らの心の中に呼び寄せ、神とともに伸びやかに生きることが出来た。

しかし科学は次第にこのブラックボックスをこじ開け始めたのである。そのブラックボックスに光が当てられたとき、私達はそこにいるはずであった神が、実は不在であることを知ってしまったのである。

天からの雨は神の恵みであったのに、それは気象の現れでしかなく、今や人工衛星によって地球の全天候があらわになり、そこにはもはや神の存在する余地はかけらもない。

この地上には神の存在する所はなく、天空もまた同じであり、科学はついに宇宙の彼方にまで物の理を極め、まさに神の存在する場所を奪ってしまったのである。

いずれにせよ、ブラックボックスの中には神はいなかった。では神は一体どこに行ったのか、この問に答えられない限り、宗教は神の不在について無理やり目を背けるしかないだろう。

目を背けるにはあまりにも目覚ましい科学の発達と、それに合わせた文明の機械化がある。外面的に便利で豊かな社会があり、それが常に神の不在を訴え続けているという背景の中で、なおかつ神的な存在をもってする宗教が存続するためには、もはや熱狂的な信仰の外にはあるまい。

またそうでなければ、宗教は単なる一つのアクセサリーのような存在となって堕落するしかないであろう。

一方では強い人々はどんどん宗教から離れ、物の理の世界に自身を浸して社会の中にたくましく生きて行くだろう。彼らは社会の有力者として繁栄するかもしれない。

しかし結局のところ物の理は心を救うものではないために、強い人々であっても、物の理の世界から足を踏み外した者はもはや自分を支えてくれるものは何もないことに気づくだろう。

気づいてみれば、自分の回りはすべて物で埋め尽くされ、世界の果ての果てまでその一切の物が自分とは無縁の物であるという思いが、人間の心に救いようのない孤独感と無気力を植え付けるであろう。

心をいやす何ものもなければ、もはや人間は破滅の道を歩むしかない。荒涼たる物の理の世界の中で、人々は心の支えを何処に求めればいいのだろうか。

科学の進歩は、一方では神への冒涜ではないかと懸念されながらも、まさに生命体そのものを造り出そうとする段階を迎えている。そうなればもはや完全に神は消滅するしかあるまい。

人間の心は、科学のように他人の成果をそのまま引き継いで、その上から出発するような事はできない。したがって科学のような目覚ましい進歩を遂げることはできないのだ。

心は常にそれぞれの人間の内部で自分だけの歴史を作るである。

例えば一人の老人がいて、この老人が一生をかけて体得した心の理をわたしたちは誰一人として、それをそのまま引き継ぐことはできないのである。つまり、社会の中で心の理はいっこうに進歩する気遣いはない事になるだろう。

したがって、結局人間が自ら作り上げた物の理の社会と、心との隔たりは開くばかりで、今やそのギャップは救いがたいところまで来ていると言わねばなるまい。

宗教が生き残るためには、もはや異常なまでに熱狂的な信仰をおいて外にないと書いたが、実はここにも大きな、しかもより危険な問題が含まれている。

それはこの熱狂的な信仰は、いきおい強力な排他心を引き起こすからである。

人々の心を救い、和ませ、人々を正しい道に導くはずの宗教は当然の事ながら、万人の前に開かれていなければならない。しかし、にもかかわらずこのままではおそらく、宗教はそれとは逆の道を歩むことになるだろう。

なぜなら、この神の不在の時代においては、万人に開かれた宗教は、多様化した価値のためにやがて信者そのものを失って行くのではないかと言う危機感をもたざるを得ないからである。

また、救いを求める人々は、埋め尽くされた物の理から解放されるために、より強烈な信仰を必要とするだろう。つまり社会に位置付けられた自分を忘れさせてくれる強い信仰こそが、唯一つ彼らを救う力となるからである。

このように宗教は今、与える側の人々も、求める側の人々も共に全人格的な陶酔のできる熱狂的な教義を求めている時代のように思えるのだ。

しかしこのような経緯で生み出された宗教は、強い排他心と思想を生み出すことが多く、こうした宗教は社会的に強い不健全さを与えることになろう。これらは非常に危険な要素を含んだ集団と言わねばなるまい。

このような神の不在の時代には、無数の宗教が起こされてくるだろう。熱狂的な信仰が宗教の維持のための必須条件であるとすれば、当然人々の多様な価値観や感性を満たすために、たくさんの教義が必要になるからである。

排他的な宗教においては、信者同士は互いに強力な信頼関係を結ぶだろうが、他方その教義を信じない者は敵という明確な基準を持つ事が多いであろう。そこから生み出される排外心の強さは推し量ることができる。

本来人を救うはずの宗教が、逆に人間社会を分断し、相争い狂気を生み出す母体となる。そんな可能性を、現代の宗教は持っているように思えるのである。

2、のしてんてん系宇宙と宗教

わたしたちは想像する。

人々が天を仰ぎ、朝夕に神と対話し日々の生活を神に感謝する、ミレーの絵に描かれた農夫の祈りのような光景が、いかに人間の心を豊かにしていたかを。

物の理をまだよく知らないがゆえに、人々は自分の周りにたくさんの偉大な神の心を感じることができた。

天空に繰り広げられる自然の営みは神の意志であり神の声であった。また太陽や雨は天の恵みであったし、大地は母であり、山河にはさまざまな神の心が宿り、人々の心に語りかけてくる。

日々口にする食物にまで神は存在することができ、人間はまさにこうして神とともにあり、神に抱かれて生きていた。こうして人々は自然の中で決して孤独になることはなかったであろう。

必要なら神は至るところに存在し、人間は神の前で自らの心を投げ出して語り、そして祈った。人間にとってこれ程真摯な姿はなかろう。

人々は自分の一切を開いて神と向かい、感謝をし、かつ恐れた。人間は互いに神の前で兄弟のようなものであり、人々は神を通じて一体感を持つことが出来たのである。

人々は日常の生活の中で、実にゆったりと自然のままに神を共有し、互いに生かされるものとしての絆を強く持っていたに違いない。 私達は、もはやこのような宗教観を持つことが出来ないのだろうか。

物の理の先行する現代社会の中で、出口のない孤独感に苦しむ人々に対して、宗教はもはや無力なのであろうか。神はもはやどこにも存在しないのであろうか。

実のところ私達が見て来た、のしてんてん系宇宙はこの意味で宗教に対して大きな貢献が出来ると考えられるのである。

のしてんてん系宇宙は、科学と言う物の理に埋められた文明の社会に対して、再び神の存在を明確に予言することが出来るからである。

すでにお気付きの通り、まさにのしてんてん系宇宙における神人の場こそ、神の存在する場所であるということが出来るのである。 何度も繰り返し述べて来た通り、神人は私達が生きているこの地球そのものを一素粒子として、自らの体をつくり上げている存在である。したがって私達は、まさにこの神人の体内に生存していることになるのだ。

この神人こそ宗教で言う神でなくして何であろうか。

私達は天空を眺める。科学はその天空をことごとく物の理で埋め尽くしたに見えたが、それもまた当然のことと言わねばならないだろう。なぜなら、私達の眺める天空はまさに神の体内そのものであり、その神の身体を構成する最も小さい単位である素粒子の群れを私達は宇宙としてみているに過ぎないのであるからである。神の体内は物の系に属しているのであるから、そこに物の理の適用されるのは当然であろう。

私達は神に抱かれるよりもなお深く神の体内に生きており、地球や太陽や銀河そのものが、神の存在を私達に見せてくれているのである。

宗教的に言えば、この天空に神の意志が現れるのはごく当然の事であって、私達は実に自然にその事実を受け入れることが出来るであろう。

私の手は私の手以外の何物でも無いように、私たち自身が神の体の紛れも無い一部分なのである。まさに私達は神とともに存在するのである。

のしてんてん系宇宙において、神人や人間などヒトの系は、物の系を次々と収束して行って、最後に昇り詰めた最高の存在であった。 ヒトの系は既にそれ自体で完成されており、したがってその存在にはさしたる目的を与えられていないのだと既に述べたが、ここでそのことを考えてみたい。

私達はここで、明らかに自分達の存在する目的を浮かび上がらせることが出来るであろう。

私達は神の体内に生存しているのである以上、私達の生きる目的は神を生かすということ以外にはないと言えるのである。

私達は自分と他人とを厳密に区別し、相互間に現れる利害によって様々な関係を作る。平和な社会もあれば、戦いの時代もあるのである。しかし戦いは例えば自分の右手と左手が互いに傷つけ合い殺し合っているようなものである。つまり私達が引き起こす戦争なるものは、神の体を自ら傷つけている事と何ら変わる所がないであろう。

神はまさに私達と一心同体であって、私達は神の中に生きている訳なのであり、科学によって失ってしまったと思われた神は、実はこうして最も近くに私達とともに存在していたのである。

のしてんてん系宇宙から得られるこの神の存在は、たとえ人間が自らの手で生命を造り出したとしても、そのために汚されてしまうような存在ではない。もっともこうした人間の生命創造への挑戦が、のしてんてん系宇宙という一つの大きな生命にとって健全であるかどうかの議論は別であるが。

いずれにせよ人間のいかなる仕業に対しても、その一切を包含して、それ自体が神の身体なのである。科学がこじ開けたブラックボックスは実は神の身体のごくわずかな部分でしかなかったのだ。

そうだとすれば、結局私達が空を見上げて、そこに天意を感じ取り、天の心を自らのものとしようとする祈りは、実に自然で当然な人間の行為であると言っていいであろう。

まさに天空は神そのものなのであるから、天の働きは神の声と言ってもよく、無心に神の声を聞き、神と対話しようとする人々の試みは、私達自信が心の中で神と一体となる一つの重要な過程であるということが出来るのである。

のしてんてん系宇宙にはさらに驚くべき一つの事実が存在する。 それは、素人にとって私達は神だということである。

私達は無数の素粒子で成り立っている身体をもっているが、この素粒子の上に素人は生きているのである。この素人にとってまさに私達は神以外の何ものでもないのだ。

私達は神そのものである。それは素人にとっての全宇宙が私達の身体であることから言えるのであるが、このことは同時に私達自身が、自分の存在に対して絶対的位置を占めているということを意味している。

つまり人間は自らの存在に目的を持たされていないのではなく、私達はまさに自身が神として存在することを要求されている訳なのである。

私達は日々苦悩をもって生きる、いわゆる迷える羊でありながら同時に私達自身が神として存在しているのだ。

なるほど私達はこの世の中で、何が真実であり、人間はどちらに向かって生きて行けばいいのか分からない所がある。様々な価値観があり様々な主張が交錯して、一体自分はこの世界でどんな役割を果たすべきなのか分からなくて自暴自棄に陥ることも稀ではない。 しかし私達は自分が生きるために何が必要かを考えることが出来るし、人生にとって何が有益で何が害益をもたらすかを知ることが出来るのである。私達にとって、最も確かな存在である自分にむかってゆっくりと目を向ければ、自身にとって最も良い在り方はおのずと分かってくるであろう。

この「私」=自分が健全な状態で生存して行くために必要な在り方の中には、まさに素人の生きるべき正しい道が示されているのである。私達は自分の生きるべき正しい道を見いだすことは難しいけれども、自分の内に生存している素人の人生については正しく導くことの出来る神としての存在なのである。

素人は「私」を健全に生かす方向性をもって生きるところに、素人自身の人生の道標が隠されている。

同じように「私」にとっては、神人を健全に生かすために生きることこそが本当の生きる道だということになるであろう。

そしてこのようにヒトの系が正しい方向性をもっていれば、のしてんてん系宇宙は最も安らかで平和な秩序を保つことが出来るのである。

「私」の存在はまさにそのためになければならない。

素人達の生きるべき正しい道は「私」しかそれを指し示すことが出来ないのである。したがって「私」は神として迷える素人を教え導かなければならないのだ。正しい道とは繰り返せば、結果として「私」が健全に生きるということである。

同じように、私達は自分たちがどのように生きて行けばいいのかと言う自らの正しい道を極めることが、生涯の重要な問題である。しかし私達は自分がどう生きて行けば神が健全に生きて行けるのかをつぶさに知ることが出来ないのだ。

それを知っているのは神自身である。したがって私達は謙虚になって神の声を聞こうとしなければならないであろう。無論そればかりではなく私達は自身が神である訳であるから、そこから当然、私達の生きる道を導き出すことも出来るのである。

こうして私達は、素人に対しては神としての存在であり、神人に対しては神を仰ぎみる存在ということが出来よう。

そうすることによって人間はのしてんてん系宇宙の心の系をしっかりと繋ぎ止める役目をしていることにもなるのである。

いずれにしても私達は地上のすべてを引っくるめて一つの神の部分を存在している。この神が健全に存在するために、人が生きるべき正しい道を、宗教は様々な教義を通して人々に示して来た。

これらの教えは完全に正しいと言えなくとも、しかし人間がより良く生きるための方便として意味あるものと言えよう。

ただ宗教について一つだけ言っておかなければならないことは、いかなる立派な教義をもち、正しい道を人に指し示しているように見えても、たとえ方便とは言え、その中に一片でも排外主義の潜んでいるものはこれを正さなければならないということである。

選民思想や排他的な教義は神の健全な存在にとって最も有害なものである。これは言うまでもなく人間の一切が、等しく神の肉体の一部なのであるから、これを互いに廃し合う行為はいかなる場合であっても神を破滅に向かわせる力となるからである。

人間が地球上ですべてのものと共存し、健全に生きて行くことが出来れば地球もまた健全に存在することが出来るだろう。

すると神はそこに、健全なる自らの肉体を確保することが出来る訳であり、逆に神が正しく存在すれば、「私」の人生もまた豊かなものとなろう。

あるいはまた「私」のうちに存在する素人が正しい人生を歩めば、「私」の心にも真の喜びが訪れるであろう。「私」は自らを神として、素人を導き、そうすることによって、「私」もまた正しく存在することが出来るのである。

ここに、のしてんてん系宇宙の健全なる姿が生まれるのである。この時、私達の心には物の理のみに支配されるのではない、物心両面の和やかな調和が、自らの心を豊かなものにするに違いないのである。

のしてんてん系宇宙はこうして、神の存在と宗教の在り方を指し示すが、このことが決して一つの特殊は宗教を暗示しているのではない。むしろこの宇宙論は、現代科学と共存する人々のために与えられる心と宇宙の新たな存在論なのである。

宗教の在り方を言えば、私は人間の一人一人が自分の宗教をもてばいいと考えている。まさに「私」は神そのものなのだから。

神の言葉を捏造して人々の心を惑わし支配するための手段に堕落するものは論外であるが、神の存在が人々の正しい生き方を指し示す以上は、人々は自分だけの宗教を胸に秘めてもいいような気がするのである。

なぜなら人間は一人一人が、まさにその理解の仕方と方法において異なっているからである。これは万人が万人固有の経験を持ち、固有の性格と思想を持つ存在だからである。

自分にとって一番理解しやすい言葉は自分の言葉以外にはあるまい。人々がその自分の言葉で、自らの神を語れる時代がいつかくるかもしれないだろう。

その時、のしてんてん系宇宙の存在は必ず人の道しるべとなるだろう。私はそう信じるのである。

私達が行なって来た、のしてんてん系宇宙の考察は、ある意味ではメルヘンと言えるかも知れないし、哲学と呼べるかもしれない。

しかしいずれにせよ、私達は今の時代ほど人間とは何かという問いかけを真剣に取り上げ、社会に対して、あるいは自身に対して明らかな答えを必要としているときはないだろう。

人々は物の理の至上主義からまず解放されなければならないのである。

しかしまた、だからと言って誤った精神主義を擁護するものではない。むしろ逆にそうした働きかけに対しては、のしてんてん系宇宙の真理をもって明確に否定することが出来るであろう。

のしてんてん系宇宙から導かれる人間のありかたを無視して一部の人々に都合のいい任意の精神的価値を作り上げ、もって人民を統合し人間の歴史に救いがたい不幸をもたらした経験はいつの時代にも見ることができる。その最も顕著な例は戦争という愚かな行為であることは言うまでもない事なのである。

心はのしてんてん系宇宙全体にかかわってくる存在である。この事は私達が既に見て来た通りであって、その事に準拠して始めて私達は正しい精神的支柱を見いだし得るであろう。

そのためにも、私達はさらに深い心の理についての探求が必要なのである。

言うまでもなく、物の理が私達の社会に害益を与えるのは未熟な心の理の作用に外ならない。世界=宇宙の姿を記述する物の理に対して、心の理は幸福を追及する。未熟な心は幸福を正確に認識できずに世界へ作用を及ぼす。問題はそこにあるのである。

第一部了