��l�� �̂��Ă�Ă�n�F��

�i�v�l�Ɗo���j

��

��

�͂��߂� ���������������������������������������������� 1

����

�v�l�̍\�� ������������������������������������ 3

��P�� �l����Ƃ������� ���������������������������� 3

�P�D����Ԃƌ���� ������������������������ 3

�Q�D�v�l�̗��j�I�Ӗ� ���������������������� 6

�R�D�����F���̖� �������������������������� 12

�S�D������ �������������������������������� 15

��Q�� �v�l�n�} ������������������������������������ 21

�P�D�v�l�̕��� ���������������������������� 21

�Q�D���O�v�l ������������������������������ 22

�R�D��O�v�l ������������������������������ 30

�@��_���v�l ������������������������ 33

�i����v�l�j���������������������� 33

�i�_��I�v�l�E�@���I�v�l�j�������� 36

�i�����I�v�l�E�|�p�I�v�l�j�������� 39

�A�v�_���v�l ������������������������ 46

�i�����E�F���ӎ��j���������������� 46

�S�D�g�̓I�v�l ���������������������������� 51

�i�K���I�v�l�j�������������������� 52

�i�g�̎v�l�j���������������������� 57

�i�����o�v�l�j�������������������� 61

�i���I�v�l�j���������������������� 67

��R�� �v�l�̍\�� ���������������������������������� 73

����

�o�� ������������������������������������������ 75

��P�� �ӎu ���������������������������������������� 75

��Q�� �����E���� ���������������������������������� 78

�łR�� �C�Â� �������������������������������������� 79

��S�� ���_ ���������������������������������������� 89

�P�D�����F���ӎ� �������������������������� 90

�Q�D���o�����_ ���������������������������� 91

�R�D�����o���g�̓I ������������������������ 95

�S�D�o�������z ���������������������������� 95

��O��

�ϏƎ� �������������������������������������� 101

��P�� �����̎v�l�ƊϏƎ� ���������������������� 101

��Q�� �ϏƎ҂ƎЉ� ������������������������������ 105

�P�D�ϏƎ҂Ƒ��Ҙ_ ������������������������ 105

�Q�D�ϊv������������������������������������ 110

�̂��Ă�Ă�n�F���_���I����ɂ������Ą����������������� 115

�@

�͂��߂�

�@�@�l�Ԃ͍l����B����͒n����ɂ��ސ����̒��ŁA�l�Ԃ��ł������Ɏ������ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B

�@���̐����Ɏv�l���F�߂��Ȃ��ƌ����̂ł͂Ȃ��B����������琶�������̎v�l�p�^�[���́A�T�˖{�\�ɒ����������̂Ƃ��ė��������B���Ȃ킿�����I�A���ۓI�Ȑ����������̂��̂Ƃ��ĂƂ炦�邱�Ƃ��o����̂ł���B

�@�Ƃ��낪�l�Ԃ̎v�l�́A���̖{�\���͂邩�ɉz�����̈�ɂ܂ōL�����Đ��藧���Ă���B�{�\�������Ƃ��ĂƂ炦��Ȃ�A�l�Ԃ͎����̂͂邩���Ȃ��ɁA�����Ȃ�v�l��Ԃ����グ��̂ł���B���͂��������ԂƌĂB�i�̂��Ă�Ă�n�F����j

�@����ɂ��Ă��A����̍��ׂȂ��Ƃ���A�d��Ȍ��S�Ɏ���܂ŁA���ׂĎ��B�̐����͍l����Ƃ������Ƃ�y��ɂ��Đ��藧���Ă���B�Ȋw�̐i���╶���̔��B�͌����܂ł��Ȃ��A���퐶�����̂��̂��l����Ƃ����\�͂̐��ݏo�������ɊO�Ȃ�Ȃ��̂ł���B

�u�l���v�́A���B�̒��œ���I�ɓ����Ă���B����͌`�Ƃ��Ď��o�����Ƃ͏o���Ȃ����A�m���Ɏ��B���̂��̂Ƃ��Ă���̂ł���B�������v�l�́A�����Ȃ�������l�X�Ȃ��̂����o���Đ��E�ɐV���ȕ�����t��������B�������̂��������̂��A���B���m�鎖�̏o���邷�ׂĂ̐��E�́A�v�l�ɂ���č��グ��ꂽ�ƌ����Ă����̂ł���B

�@���������̎v�l�̍��o�����E�́A�u���v�̒������ɑ��݂��A���̒N�̂��̂ł��Ȃ������g�̔F���Ƃ��Ă݈̂Ӗ������B�܂��Ɏ���Ԃ��̂��̂����o���̂ł���B

�@��̂��̂悤�Ȏv�l�͂ǂ̂悤�Ȏd�g�݂ɂ���Đ��藧���Ă���̂ł��낤���B

�����Ȃ��Ƃ��납��l�X�Ȏ����v�����A�l��������̂͂ǂ����ĂȂ̂��낤���B�����ɂǂ�ȈӖ����B����Ă���̂��납�B�܂��@���䂦�ɓˑR�j���[�g����A�C���V���^�C���̂悤�ɕ��G�Ș_�����v�����̂��낤�B

�@�ǂ����Ď��Ƃ������̂������ɂ��ėl�X�Ȏ����l���Ă���̂��낤�B���������͂����ȊO�ɂ͂��Ȃ��B���̎v�l�����Ȃ̂��A�����l���Ă���̂��A���͂ǂ����đ��l�ł͂Ȃ����Ȃ̂��B�ǂ����Ď��ȊO�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��̂��B

�@������ɂ��Ă����̖��́A�l�ԑ��݂̍ł��[�������ɂ�������Ă��邾�낤�B

�@�l�ԂɂƂ��čl����Ƃ������Ƃ͉��Ȃ̂��B���͂܂������ɏœ_�Ă��c�_��i�߂Ă݂����B��������l�Ԃ̂���ɐ[���{���������ė���K���ł���B

�@�܂��������̖ʂ���v�l�ɂ��Č��A�v�l�ɂ��Ă̂Ƃ炦�����m���Ȃ��̂ɂ��āA�Ō�ɂ͍l�������ݏo�����\���ɔ����Ă݂����ł���B

���́@�v�l�̍\��

��P�� �l����Ƃ�������

�@

�P.����Ԃƌ����

�@����Ԃƌ���ԂƂ����T�O�́A�{����Q���ŏڂ������グ�����A�����ł�����x�ȒP�Ɏ��グ�Ă��������B�ƌ����̂��A�{�_��i�߂�ɓ������Ă͎���ԂƂ����l��������Ϗd�v�ɂȂ��Ă��邩��ł���B

�@���݂��̂��́A���邪�܂܂ɂ�����́A�����^���ƌĂԁB

�@���B�l�Ԃ͂��̐^���̂������ɑ��݂��Ă���B�����܂��^���ƌĂ˂Ȃ�Ȃ��B

�@�Ƃ��낪�^���́A��������̂܂܊ۂ��ƔF�����邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ł���B�^���͖����ł���A�F���͗L���ł���B�����ɐ^���ƔF���̉z�����Ȃ��ǂ�����B

�@�F���ɂ͌��t���K�v�ł���B�Ƃ��낪�^���ɑ��Č��t���g���Ƃ���ɐ^���͌��t�Ɍ��肳��Ă��܂����낤�B

�@�����������t�Ƃ��������Ȕ��ɖ����̍L��������^�����������߂�悤�Ȃ��̂ŁA�^���͂Ƃ���ɒ������Ă��܂��̂��B���Ƃ����t�̈Ӗ����L���悤���A���𑝂₻�����A���ꂪ���ς�炸���ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��B�t�ɐ^�����������Ȃ��悤�ɕǂ���蕥���Ă��܂��A����͂��͂┠�ł͂Ȃ��Ȃ�B���Ȃ킿���t�͎�����̂ł���B

�@���̂悤�Ɏ��B�͌����ĔF���ɂ���Đ^�������ނ��Ƃ͏o���Ȃ��B�������̓I�Ɍ��Ă݂悤�B

�@�u�Ԃ��炢�Ă���v�Ƃ����F��������Ƃ��悤�B���͏t�̖쌴�ɂ��ĐS�n�悢���̒��ł��̉ԁA�^���|�|�����Ă���B

�@���̂Ƃ����̔F���͂��̌��i�ƁA���̐S�̏�Ԃ̑����I�Ȃ܂Ƃ܂�̒��ɂ���B�킽���̐S�����邭��]�ɖ����Ă���Ȃ�A���̉Ԃ͌���P���Č����邾�낤���A���]�̒��Ō���Ԃ͑��ꂵ�����̂̂悤�ɍ炢�Ă��邩������Ȃ��B

�@���������̔F���͂ǂ�����^���ł͂Ȃ��B�^���͂����ɂ����炢�Ă��邠��̂܂܂̎p�̒��ɂ����āA����ȊO�ɂ͂Ȃ��̂ł���B��������Ԃ��������o���Ă��̉Ԃ����ۂɑ��݂��邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��̂ł���B���̉Ԃ̑��݂́A�y���C��A���␅�ȂǁA�ۂ��Ǝ��R�̒��ɂ���̂ł����āA�����Ă�������藣�����Ƃ͏o���Ȃ��̂ł���B

�@���Ƃ��Ԃ�E�ݎ���Ď����̂��̂ɏo����ƌ������Ƃ��Ă��A���ꂪ�^������Ԃ��������o�������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�B���̉Ԃ��y�̏�ɂ��낤���A��̒��ɂ��낤���A���ꂪ�P�̂ő��݂��Ă���Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B�Ȃ��Ȃ�Ԃ͐��E�ƈ�̂ɂȂ鎖�ň�܂�A�����ɑ��݂��邾���Ŏ���̋�Ԃ������L���Ă���ƍl�����邩��ł���B�܂�Ԃ͖��炩�ɂ��̐��E�̉e���̌��ɂ���B��ԂƉԂƁA�ǂ��炩����������Ă����݂��邱�Ƃ̏o���Ȃ���̂̂��̂Ƃ��Đ��E�͌���Ă���̂��B

�@���������^���Ƃ́A�܂��ɂ��̐��E���̂��̂��w���Ă���B���E��K���ɕ���������A�ȗ������肷��̂ł͂Ȃ��A�藣���Ȃ����̂͐藣���Ȃ����̂Ƃ��āA���邪�܂܂̐��E��^���ƌĂԂ̂ł���B

�@���̐^���ɑ��āA�Ԃ��炢�Ă���Ƃ����F���́A�܂��ɉԂ̎p����������đ���w�i�ɉ�����邱�Ƃŏ��߂Đ��藧�B�܂莄�B�͐^�����敪���ďے��I�ɕ������Ƃ炦��ȊO�ɐ��E���Ƃ炦����@�͂Ȃ��̂��B�܂�F���ɂ���ĂƂ炦��ꂽ���E�́A���ꎩ�̂��łɐ^���ł͂Ȃ����ɂȂ�B

���͂��̔F���łƂ炦��ꂽ���E������ԂƌĂB�����Ď��B�����Ă��邱�̐��E�́A���ׂĎ���Ԃɂق��Ȃ�Ȃ��Ǝ咣����̂ł���B

�@���B�͌����Ď����̍��o������Ԃ���o�邱�Ƃ��ł��Ȃ����A���l�̎���Ԃɓ����čs�����Ƃ��ł��Ȃ��B���B�͊��S�Ɂu���v�̒��ŕ����ꂽ���E�ɐ����Ă���̂ł���B

�@����A�^���̐��E������ԂƌĂԁB

�@����Ԃ͎��B���ǂ����Ă����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��^�����̂��̂̐��E�ł���B����͂�����̑��݂ł���A�������敪���邱�Ƃ������Ȃ����邪�܂܂̐��E�ł���B�����܂ł��Ȃ�����Ԃ͎��B�̈������荞�S��I�ȑ��݂Ƃ��Ă���̂��B

�@���x���q�ׂė����悤�ɁA���B�͂��ꎩ�̂�m�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����m�낤�Ƃ���A�F���ɂ���Đ���ꂽ�����������Ԃ͎���ł��܂������Ȃ�����ł���B

�@��������Ԃ𗝉����悤�Ƃ���Ȃ�A���E�ƈ�̂ƂȂ��Ă��鎩���̑��݂�S��I�Ȋ��o�łƂ炦�邵���Ȃ��B���ꂪ����ΐl�ԂƐ^���̗B��̐ړ_���ƍl������̂ł���B

�@���������Đl�Ԃ͐^�����Ƃ炦�邱�Ƃ��o����̂��Ƃ������́A�����炭�A�Ƃ炦��ƌ��������̔c���ł͉������Ȃ����낤�B�^���͂Ƃ炦��̂ł͂Ȃ��A�������̒��ɓ����čs�����Ƃł����������邱�Ƃ̏o���Ȃ����݂Ȃ̂ł���B

�@�����炭���B�͂��Ƃ��Ƃ��炱�̌���Ԃ��̂��̂Ƃ��Ă̑��݂ł������̂��B�Ƃ��낪�����ɁA�v�l�̗͂Ŏ���ԂƂ��������̂̐��E�ݏo�����̂��l�ԂȂ̂ł���B���̂��Ƃ͂��ꂩ��̋c�_�̒��ŏd�v�Ȗ������ʂ������ƂɂȂ邾�낤�B

�@����Ԃƌ���Ԃ̊T�O���܂����̂悤�ɂƂ炦��������ŁA�l����Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂����̐��̂ɔ����čs�����Ƃɂ��悤�B

�Q�D�v�l�̗��j�I�Ӗ�

�@�l����Ƃ������Ƃ́A�s�ׂł���Ƃ�������B����͐l�Ԃ̓��ʂ������Ƃ��ɁA����Ԃ̒��Ŏv�l�̉ʂ����������\���I�ł���A�s�ׂ��̂��̂ƍl�����邩��ł���B

�@���_�A�l���̂��ׂĂ��O�ɏo�Ď��ۂ̍s�ׂɂȂ�Ƃ����̂ł͂Ȃ��B������������O�Ɍ������ĕ\�����邩�A���Ȃ����ɂ�����炸�A�v�l�͎���Ԃɓ�����^����B����Ԃ̒��Ŏv�l�͂܂��ɍs�ׂ��̂��̂Ȃ̂ł���B���̈Ӗ��Ŏv�l�͐��_�I�s�ׂƌ����邾�낤�B�@����l�i�A�v�z�M���ȂǁA�l�ԂƂ��Ă̊�{�I�ȏ������v�l�̓����ɂ���Đ��ݏo�����B

�@���_�l�i���v�l�̕��������肷��Ƃ������ʂ����邪�A����͓I�Ȍ���ɂ����Ȃ��B�ꎟ�I�ɂ͎Љ�̗l�X�ȋ@�\�̒��Ŏv�l�������A��������l�i�����ݏo�����̂ł���B

�@�������玩�䂪�K�肳��A�l�������肳���B�l�i�ɔ����āA�l�X�ȋ`�����ƖڕW�����ݏo����A�l�͎Љ�̒��ň�̈ʒu��B�����Ɉ�l�̐l�Ԃ���������̂��B�l�Ƃ��Ă̍s�ׂ͂��ׂĂ������琶�ݏo����Ă����ł���B

�v�l�͎��B�̐S��l�X�ɕϓ�������B�~�����A�Җ]���A��Ɗ�сA�s���⋰��ɁA�S����藧�Ăčs���̂ł���B�܂��Ɏ���Ԃ͎v�l�ɂ���ė������Ă���ƌ����邾�낤�B

�@�u�l����v�ƌ������Ƃ͂��̂悤�Ɏ��B�̐����S�ʂ��x�z���Ă���̂ł���B���邢�͂���͐S���̂��̂ƌ����邩���m��Ȃ��B������ɂ��Ă��v�l�͐l�ԓI�s���̌��_�Ȃ̂ł���B

�@�v�l�̔\�͂��Ȃ���ΐl�Ԃ͖쐶�̓����ɋt�߂肷�邵���Ȃ����낤�B���̍l�������猾���A�v�l�͓ˑR�l�Ԃɗ^����ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�����̐i���̌��ʂƂ��Đ��ݏo����ė����ƌ��邱�Ƃ��o����B

�@����Ɍ����A�l�Ԃ̂��̍l����Ƃ����\�͂��܂��F���̗��j�̒��Ɉʒu�t����ׂ��Ȃ̂ł���B

�@�̂��Ă�Ă�n�F���̓X�P�[���̌n�𒌂Ƃ������E�������B���̐��E�ς��猩��A�F���͕��Ƌ�Ԃ��琬�藧���Ă���Ƃ������Ƃ�����߂ė��̓I�ɔc���ł����̂ł������B

�@�F���͂�����̋�Ԃ̒��ɁA�ɑ傩��ɏ��Ɏ��镨���̂����܂肪�A�����Ԃ悤�Ȍ`�ő��݂��Ă���B�傫�Ȑ��E�̒��ɏ����Ȑ��E������A���̏����Ȑ��E�̒��ɂ́A����ɏ����Ȑ��E�������ɍL�����Ă���B���q���W�܂��Ĉ�̓V�̂�����Ă���悤�ɁA��̋�Ԃ̒��ŏ����ȃX�P�[���̕������݂͌��Ɉ����������傫�ȂP�Ȃ鑶�݂����낤�Ƃ��Ă���B����Ɍ��q�̒��ɂ͏����ȃX�P�[���̐��E�������āA�����ɑ��݂��闱�q���݂��Ɉ����������q�Ƃ����P�Ȃ鑶�݂������Ă���̂��B

�@�̂��Ă�Ă�n�F���͂��̂悤�ȍ\���������ɘA�Ȃ��Ă���X�P�[�����������E�Ƃ��ė����o�����̂ł���B�@���̉F���ς̉��ɁA���́A�l�Ԃ̐g�̂��܂����̏W�������P�Ȃ鑶�݂ł���A�ł����G�ȁA���̐��E�ɂ�����ō��̍\�������Ƃ����̂ł���B�����Đl�Ԃ̈ӎ��͋�Ԃɑ�����G�l���M�[�ł���ƒf�肵���̂������B

�@�l�Ԃ͕��Ƃ��Ă݂̍���ƁA�S�Ƃ��Ă̑��݂Ƃ����I�ȍ\���������Ă��邪�A����͕��Ƌ�ԂƂ����F���̍����I�ȍ\�����̂��̂ɍ������Ă����̂ł���B

�@���̊ϓ_����A�v�l�̐��ݏo���ꂽ���j��U��Ԃ��Ă݂�Ǝ��̂悤�Ɏ������Ƃ��o����B

�@�F�������܂ꂽ�Ƃ��A�����ɂ͂�����Ԃ��������݂����B��ԂƂ̓G�l���M�[�̏�Ƃ��čl�����邪�A�����ł̃G�l���M�[���z�͊��S�ɋψ�œ����̂��̂ł��������낤�B

�@���E�͕��Ƌ�Ԃ���o���Ă���ƌ����̂����B�̊�{�I�ȍl�����ł��������A�����ȃG�l���M�[��Ԃɂ͕��������������Ƃ��o���Ȃ��̂ł���B���̂��Ƃ́A�̂��Ă�Ă�n�F���_����ȒP�ɏؖ����邱�Ƃ��o����B�i�ؖ��͍������߂Ď����j

�@�ώ��̃G�l���M�[�̏�͖��̋�ԂƂ��Ă����ɂ��������̌��������Ȃ������B�����Ō������Ƃ́A�������݂��Ȃ��Ƃ����̂ł͂Ȃ��A���͂����X�P�[���̌n�̖����̂��Ȃ��ɂ܂ʼn�������Ď��B�ɂ͔F���o���Ȃ��ƌ����Ӗ��ł���B

�@�F���s�\�Ȕ����X�P�[���̔ޕ��ŁA���ƕ��͈�l�̊W�������������E�͖��Ƃ��������悤�̂Ȃ����݂̐��E�������̂ł���B

�@�����ł͏d�w�I�ȃX�P�[���̐��E���܂����R���܂�Ă��Ȃ������ɂ������Ȃ��B

�@���������������̐��E�́A���B�l�Ԃ̘_���ł͋L�q�ł��Ȃ��B�܂�m�蓾�Ȃ��Ƃ������Ƃ��܂��Ƃ炦�Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�ƌ����̂��A���B�̂��̍�Ƃ��F���ɊO�Ȃ�Ȃ�����ł���B

�@�F���͂��łɏq�ׂ��悤�ɐ^�������̂܂܂łƂ炦�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�^���͏�ɋ敪���ĔF�����ꂽ���̊O���ɓ���čs���̂��B�@���̈Ӗ��ŁA�F���̎n�܂�͏�Ɏ��B�̔F���̊O�ɂ���ƌ����悤�B���̊O������͂��^�����ċώ��ȃG�l���M�[�̏ꂪ�h�炬�n�߂�̂ł���B

�@�₪�ċψ�ł��������ƕ��̊W���}���ɓ����o���B�Ⴆ�Ηד��m�̕��̊W�����������܂�A�t�ɑa���ɂȂ镨�ƕ��̊W�����܂�Ă��邾�낤�B�����͓����ɑS�F���I�Ɍ����B�F����Ԃɑa���������̂��B�l�X�ȊW�����ݏo���ꕨ�ƕ������������茋�ѕt���������肷��悤�ɂȂ�B�G�l���M�[�̋�����Ԃ͏k�܂�A���ƕ����W�������A��̉�����B�ア��Ԃ́A�W���������̂ƕ��̂Ƃ̊ԂɂЂ낪��A���B������Ɍ���F����Ԃ̂悤�ɁA���̂��ׂ��ԂƂȂ�B������f���q�����ݏo���ꂽ�̂��B

�@����͂܂������ɁA�X�P�[���̎������ݏo���ꂽ���Ƃ����Ӗ�����B�̂��Ă�Ă�n�F�����猩��A�f���q��V�̂͒P�ɃX�P�[���̏ꂪ�Ⴄ�����ŁA������������̌����I���݂ł������B�܂�f���q�����ݏo���ꂽ�ƌ������Ƃ́A���̏�ʂ̏�ɓV�̂����ݏo����Ă��邱�ƂɂȂ�A����ɂ��̓V�̂��W�ς��Ă���ʂ̏������ƌ����悤�ɁA�̂��Ă�Ă�n�F���̎厲�ł���X�P�[���̌n���o������̂ł���B

�@���̂悤�Ɏ��B�ɂ͒m�蓾�Ȃ��_�̈ꌂ�ɂ���āA�قƂ�Ǐu�ԓI�Ɏ��B�̉F�������ݏo���ꂽ�̂ł���B���邢�͂��̈ꌂ�ɂ���āA�^���͔F���̒��ɉF���Ƃ����`��\�����Ƃ������邾�낤�B

�@�܂��ώ��Ƃ������̐��E�ɕs�ύt�����܂�G�l���M�[������n�߂�B���͐g�����̂ł��Ȃ����肵�������F�����玩�R�n�߂�B���ꂪ���̒P�ʂƍl������f���q�̔����������̂ł���B

�@�ώ��̈��肪�j����ƁA�����I�ɉF���̕s���艻���i�݁A�f���q�����܂�A����ɑf���q���m���W�����т����Č��q�ݏo�����낤�B���������f���q�Ԃ̋�Ԃ̓G�l���M�[�����܂�A�ی������k�܂�B�����Ɉ�̉�i�P�Ȃ鑶�݁j�����o���B���ꂪ���q�ł���B

�@�F����ԂɈ�̉����ƁA���̂P�Ȃ鑶�݂͍X�ɂ��̒��ԂƗl�X�ȊW�����сA���傫�ȋ�Ԃɑa���̔g���ݏo���B���������A���ꂠ���čX�ɍ����̂P�Ȃ鑶�݂��F���Ɍ����̂ł���B

���q�͕��q�ݏo���A���q�͂���ɕ��G�ȍ����q�ݏo���B���s���ɂ���g�ݍ��킹�̒����獂���q�̌����������A�₪�ăA�~�m�_��c�m�`����������čs�����낤�B�����ƌĂ�镨�������܂ꂽ�̂��B

�@���肪�j��ꂽ�F���͂��̂悤�ɁA���X�Ƃ��傫�ȂP�Ȃ鑶�݂���葱���A�Ăш���悤�Ɠ����čs���B���̃G�l���M�[�����S���E�����グ�Ă��錹�Ǝ��͍l����̂ł���B�@

�@���̉F���̉^���́A���܂ꂽ�����ɓ��̂�^���n�߂�B�����͂܂��ɂ��̉F���̉^�����̂��̂̌���Ƃ��Đ�������̂ł���B��������肳���悤�Ƃ��ĐV��ӂ��J��Ԃ��A�܂��ɂ��̕s���肳��Ƃɂ��Ă�蕡�G�ȑg�D�����グ�čs���̂��B���̋Ɍ��Ɏ����Đ����͂��ɓ��]�����B���]���琶�܂��G�l���M�[�͒P�Ȃ镨�ƕ��̊W���琶�ݏo�������̂Ɏ~�܂�Ȃ��B�����ł̓G�l���M�[���̂����݂ɓ�������ĐV���ȃG�l���M�[�����o���悤�Ȃ��Ƃ��s����B���]�Ƃ����g�D����镨���̕��G�ȊW�͎v�l�G�l���M�[�Ƃ��Č���邾�낤�B���̎v�l�G�l���M�[�͕�����Ȃ��G�l���M�[���̂̕ω���ϗe�𑣂��悤�ɂȂ�̂ł���B�u�l����v�Ƃ͂܂��ɂ��̂��Ƃ��w���Ă���B

�@�ŏ��P�̂��̂ɂȂ낤�Ƃ���F���̉^���́A���ƃG�l���M�[���s���̂��̂Ƃ��Đi�߂���B���������̏W�����Ɍ��ɗ����Ƃ��A�܂肱��ȏ㌋�����邱�Ƃ��o���Ȃ��ō��̌`�ԁi���]�j�ɒB�����Ƃ��A����܂ŕ��ƕ��̊W�Ō���t�����Ă����G�l���M�[�����Ƃ̊W����������A�Ǝ��ŕω���B������悤�ɂȂ�A�t�ɕ��Ƃ̊W�����o���悤�ɂȂ�̂ł���B

�@�v�l�����B�̍s�ׂ����肵�Ă���̂͂܂��ɂ��̂��Ƃ��w���Ă���̂��B

�@���܂ꂽ����̎v�l�́A�܂��[�����Ƃ̊W�������Ă����B�܂���̂��v�l�����o���Ă����ƌ����Ă��������낤�B�v�l�͂܂����̂̏]���I�ȑ��݂ł����Ȃ������B

�@�������₪�Ďv�l�͓��̂��z���n�߂�B����Ɠ����Ɏv�l�͓��̂��x�z���悤�Ɠ����o���̂ł���B����͎��R�𐪕����ė����l�Ԃ̗��j�Ɗ��S�ɏd�Ȃ邾�낤�B�l�Ԃ����R��j��悤�ɁA���Ƃ��Ďv�l�͎���̐g�̂��ꂵ�ߔj�łɗU�����Ƃ�����̂��B

�@���݂̎��B�͂܂��ɂ��̒n�_�ɗ����Ă���ƌ����Ă����ł��낤�B�v�l�̔\�͔͂���I�ɔ��B�������A��������܂��R���g���[���o�����ɁA�S�͕s�K�v�ȃG�l���M�[�����o���Ă��܂��B�܂��Y�ݏo���̂ł���B���̋�Y�͌��ݐl�ɂ����Ă��傫���Ȃ����悤�ɂ�������B

�@�������v�l�͋�Y�̂��߂ɐ��܂ꂽ���̂ł͂Ȃ��B�v�l���܂��F���̐i���̒f�Ђ��Ƃ���Ȃ�A���̉F���ɂƂ��ėǂ��Ƃ�����̂������ɂȂ���Ȃ�Ȃ��͂��Ȃ̂��B

�@������ɂ��Ă��F���I�Ȏ��삩����j������Ȃ�A�l����Ƃ����l�Ԃ̐��_�I�s�ׂ͍��悤�₭�n�܂������肾�Ƃ������Ƃ������邾�낤�B�܂莄�B�̎v�l�͂܂��\���ɏn���Ă��Ȃ��̂��B���̂��߂ɐl�Ԃ͋�Y������A������������A�����A���R�̒��a��j��̂��Ǝ��͍l����̂ł���B

�@�����炭���̋�Y�́A�Ȋw�̐i���Ƃ���ɗ��ł����ꂽ�Љ�ɓ��݂��閵���Ƃ��Č���Ă���̂��B�������B�͗��j�ƂƂ��ɋ�Y�̗ʂ𑝂₵�Ă���B

�@���̋�Y���Ȃ킿�������ő�ɂȂ����Ƃ��A�l�Ԃُ͕ؖ@�I�i���𐋂��邾�낤�B����͉F���̐i���ɑg�ݍ��܂ꂽ�K�R�I�ȗ���̂悤�Ɏv����̂ł���B

�@���̗���̒��Ől�Ԃ́A�₪�Ďv�l�����ݏo���ꂽ�{���̗��R��m��悤�ɂȂ邾�낤�B���̂Ƃ����B�͏��߂Đ������v�l�̎g�������w�Ԏ��ɂȂ�̂ł͂Ȃ����A���͂����v���̂ł���B

�@�����Ȃ�Ǝv�l�͎��R�̒��Ō����ɒ��a���A��Y���܂���������ł��낤�B�l�Ԃ͉F���Ɗ��S�Ɉ�̂ƂȂ�A�^�̊y���������ɒz���̂ł���B�����ɂ͐��_�ƉȊw�̗Z�������S��I�Ȑl�ԎЉ���ݏo����Ă���Ǝ��͍l����̂ł���B

�@���B�l�Ԃ́A���̊y���Ɍ������r��ɂ���̂ł���B

�@�l����Ƃ����������̂悤�Ȏ��_���猩�߂Ă����A�K�������Ɏv�l�̑��ݗ��R�����炩�ɂȂ�ł��낤�B

�@�������Č���Ȃ�A�v�l���l�Ԃ̓����ł���A���S�Ȃ��̂��Ƃ����l���͖ϑz���ƕ������Ă��邾�낤�B�v�l�͐l�ԂɂƂ��āA�m���Ő�ΓI�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�ɂ�������炸�������l�Ԃ͎v�l�̍��o�����E��S�Ă��Ǝv�����݁A��Y�������o���A�������������N�����̂ł���B

�@�����������̉F���I����Ől�Ԃ�����Ȃ�A�݂��ɎE����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��K�R���͂ǂ��ɂ��Ȃ��B�������Ƃ���Ȃ�A���炩�Ɍ���Љ�̕����Ă�����́A�v�l���̂��̂̂Ƃ炦���Ɍ�肪����ƌ��킴������Ȃ��̂ł���B

�@���́A���́u�l����v�Ƃ��������l�@���čs�����ŁA���̐������Ӗ��Ɛl�ԂɂƂ��Ă̐^�̖����𖾂炩�ɂ��Ă������낤�B�������邱�ƂŐl�Ԃ͂₪�ĐV���ȑ��ݎ����Ɉڂ邱�Ƃ��o����ƐM����̂ł���B

�@

�R�D�����F���̖�

���͐�ɁA�G�l���M�[���ψ�œ����ȋ�Ԃ��� �����F���ł���A

�����F���ł���A

�̂��Ă�Ă�n�F���_���炷��A�e�Ղɂ��̏����F�������ł��������Ƃ��ؖ��ł���Ə������B

�@���̖��́A�����Ȃ��̂ł͂Ȃ��B���������ώ��ɍL�����Ă��邽�߂ɃX�P�[���̊e��ɂP�Ȃ鑶�݂ݏo���Ȃ��̂��B

���̂��߂ɕ��͍ی����������ȃX�P�[���ɐ摗�肳��čs���A���ǂ͉��������Ȃ��^���̉F���A���Ȃ킿�����L�������Ȃ̂ł���B

�@���ď����e���ɂ���邪�A���̏ؖ������݂Ă������B

�@�̂��Ă�Ă�n�F���͖����ɃX�P�[���̏ꂪ�A�Ȃ������E�Ƃ��ĔF�������B���̂Ƃ��A�X�P�[���̊e��Ɍ���镨�́A����������ʂ̃X�P�[���̏�̕����W�����ďo�����A������u�P�Ȃ鑶�݁v�Ƃ��ĔF�������̂ł������B

��l�̐l�Ԃ́A�f���q�������ɏW�����đg�ݗ��Ă�ꂽ�P�Ȃ鑶�݂Ȃ̂ł���B���邢�́A�l�Ԃ͒n���Ƃ�����̓V�̂Ɏ�������A���̓V�݂̂͌��Ɉ��������A��̉���\�����A����ȃX�P�[���̎����ɐ_�l�Ƃ����P�Ȃ鑶�݂����グ��B���ꂪ�̂��Ă�Ă�n�F���̎��ۂ̌������ƌ�����B

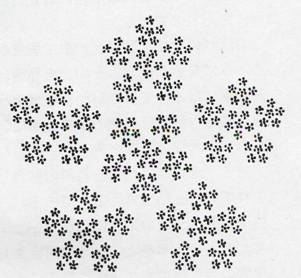

���̐��E���������f���Ƃ��Đ�ɐ}���������B

�ꌩ���ĕ�����悤�ɁA�T�̓_���݂��Ɉ��������W�����ĂP�Ȃ鑶�݂����グ�Ă���B����ɂ��̂P�Ȃ鑶�݂��T��ɂȂ��Ă��傫�ȂP�Ȃ鑶�݂�����Ă���B����ɂ��̂P�Ȃ鑶�݂��T�W�����Ă��X�P�[���̑傫�Ȏ����ɂP�Ȃ鑶�݂��o��������̂ł���B�����Č���Ȃ����̌܊p�`�͊g�債�čs������\���Ă���B

�����ŏd�v�Ȏ��́A���̐}�ɂ�����_�ɂ��Ăł���B���̓_���g�勾�Ō���P�̓_�ł͂Ȃ����͂T�̏����ȓ_����Ȃ��Ă��鎖��������B���������B�l�Ԃ̖ڂɂ͂���͂P�̓_�Ƃ����ʂ�Ȃ��̂��B���B����̂��̂Ƃ��ĔF�����邱�̓_�́A���͖ڂɌ����Ȃ������ȓ_���W�����č���Ă���B���̂悤�ɐ��E�́A�P�Ȃ鑶�݁i�����܂�j����邱�Ƃɂ���ď��߂ĔF���̉��Ɍ����̂ł���B

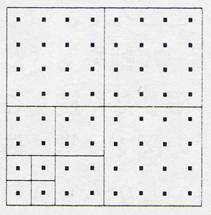

�Ƃ��낪�A���E���ψ�ȃG�l���M�[���������Ȃ����E�͂ǂ����낤���B�����悤�ȃ��f�����g���čl���Ă݂�ƁA���̂悤�ɂȂ邾�낤�B

�G�l���M�[�W�������ȋ�ԂƂ͕������Ԋu�ɕ��Ԑ��E�ł���B

�E�̐}�͂��̂��Ƃ�\���Ă���B���̂Ƃ��S�̓_���P�̂܂Ƃ܂�ƍl��

�E�̐}�͂��̂��Ƃ�\���Ă���B���̂Ƃ��S�̓_���P�̂܂Ƃ܂�ƍl��

��ƁA�e�X�P�[���̏�͐}�̐��ŋ�������̂悤�ɂȂ�B

���̂Ƃ���ԏ����ȃX�P�[���̋��ɒ��ڂ���A�_���ЂƂ��������Ă��Ȃ����������邾�낤�B

�Ƃ��낪�G�l���M�[�W�̋ψ�Ȑ��E�ł́A���ǂ����͓��Ԋu��ۂ��Ă��Đg�����������A�ǂ����ɂ܂Ƃ܂��ĂP�Ȃ鑶�݂���鎖���Ȃ��̂ł��邩��A���̓_���P���������Ă��Ȃ��X�P�[���̋��͖������邱�ƂɂȂ�B�����ł��������Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�O�̐}�œ_���P���������Ă��Ȃ������S�̓_�ɂ��Ēu���������̂��E�̐}�ł���B

�S�̂ɓ_�̐��������A���R�����e�_�����ꂾ���������Ȃ��Ă���B

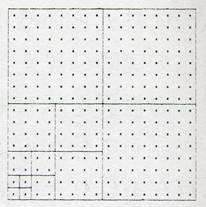

�Ƃ��낪�A�̂��Ă�Ă�n�F���ł̓X�P�[���̎��͖����ɏ��������Ȃ��čs���̂ł���������A���̐}���炳��ɏ����ȋ����l���邱�Ƃ��o����̂ł���B����Ƃ����ɂ����_���P���������Ă��Ȃ���悪����Ă��鎖�ɂȂ�B

��̗��R����A����������ł��邩�瓯���悤�ɂ��������K�v���o�Ă��邾

�낤�B

����ƑS�����l�̗��R����A����ɑS�̂̓_�̐��͐�̂S�{�ɖc��オ��A�t�ɓ_�̑傫���͂S���̂P�ɏk��ł��܂��ł��낤�B

����ł��܂��A����ɏ����ȃX�P�[���ɖڂ�������A�_���P���������Ă��Ȃ���悪����邩��A���̂��тɂ�����������čs���A�_�͂S�{�����̐��𑝂₵�Ă����A�t�ɑ傫���͂S���̂P���k�����Ă����̂ł���B

�Ƃ���ŁA�̂��Ă�Ă�n�F���͖����̃X�P�[�������������F���ł���������A���̕�͌���Ȃ��������ƂɂȂ邾�낤�B�Ȃ��Ȃ�A���̐}�ł͏�ɍŏ��̃X�P�[���̋��ɂ͓_���P�������� �Ȃ�����ł���B�܂�ݒ肷��_���傫�������

�Ȃ�����ł���B�܂�ݒ肷��_���傫�������

�Ȃ̂ł���B

�����Č��ǁA���̏C�����ɑ�����Ȃ�A���B�͂��̓_�����邱�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ�B�܂��ɖ��ƂȂ�̂ł���B����������C�������Ȃ��悤�ɁA���̋�Ԃ͖��Ƃ��ĕ߂炦����ł��낤�B

���̓_�����̑��݂�\���Ă���Ƃ���A�����F���͂܂��ɕ����݂��ɏ����ȃX�P�[���ɐ摗�肵�čs���A�t�ɂ���畨���݂͖����ɐ��ʂ𑝂₵�ċ�Ԃ��[�������Ă���ƌ������Ƃ��o���邾�낤�B

���Ƃ͎��̂Ƃ��뉽���Ȃ��ƌ����̂ł͂Ȃ��B����͂ނ����Ԃɂ��܂Ȃ����̏[���������݂Ȃ̂ł����āA����䂦�ɂ܂����B�ɔF�������Ȃ����݂Ȃ̂ł���B�{���̑�ꕔ�ŏq�ׂ��u�L�̖��v�Ƃ͂܂��ɂ��̖����w���Ă���B���邢�͏@���Ƃ̌��������܂����̖����w���Ă���Ǝ��͍l����̂ł���B

���́A���E�̍����ł��镨�Ƌ�Ԃ������S��̑��݂��̂��̂ł���B�����Ă��̖������A�����F�����̂��̂ł���A���B�̍ł��[���������Ȃ킿�̋��ƌ�����B���B�͂܂��ɂ����������ė����̂��B

�Ƃ�����A�ȏ�A�����ψ�ɑ��݂��鏉���F���̖��ɂ��ďؖ������B

�S�D������

���B�͌������̒��Ő����Ă���B�������̔���Ȃ����o�͖��A���邢�͌��z�Ƃ��ĂƂ炦����B�������͓˂��l�߂čl�������ӂ�Ȗ����͂��ł��邪�A���퐶���̏�ł͔��ɏd�v�Ȋ��o�ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B

���m���Ɏ����͖ڊo�߂Ă��āA�d����ƒ�̎����l���A���ނ����

����A�l�Ƙb��������H�������Ă���B���̂Ƃ����B�ɂ͊m���Ɍ������������āA����Ԃɂ����ْ̋������ݏo����Ă���̂��B

�������Ƃ��N����Ζ��ł����Ăق����Ɗ肤�B���������ꂪ�����Ė��ł͂Ȃ��̂��ƁA�Â���ƂȂ����o���͂���ł����邱�Ƃ��낤�B�����ɂ́A����͖��ł͂Ȃ��Ɗm�M�����錻�������m���ɂ���̂ł���B����͈�̉����낤���B

���������Ă���B���̊��o�����Ɍ������ł���A���͎������͂�����ƔF�����Ă���B���ł͂Ȃ������ɍ��A�����͂���B�l�������Ă��鎩��������B�����͖��ł͂Ȃ��B�ύX�̂����Ȃ������Ȃ̂��B���������v������܂Ƃ܂�ɂȂ��Č�����������Ă���̂��낤�B

���������ۂɂ͌����ɂ���A���ɂ���A���̂������ɂ��鎞�ɂ͋�ʂ����邱�Ƃ͏o���Ȃ��B���̒��ɂ����ẮA����ƒm�邱�Ƃ͂܂��Ȃ��B���߂ď��߂Ă��ꂪ���������ƕ�����̂ł���B���x����������߂�o����ς�ŁA���B�͂����錻������g�ɂ���̂��B�������Ă��銴�o�ƁA���߂Ă��銴�o�Ƃ͂ǂ����������������B�����Ă����m��̂͌����̒��̎��ł����āA���̒��̎��ł͂Ȃ��̂͊m�����낤�B����ł��B�����͎c���Ă���B

�������Ƃ������m���Ɏ����͌����̐��E�ɂ���Ƃ������o�̂��Ƃł���B���̂��Ƃ��܂���̓I�Ɍ��Ă݂悤�B

���͐X�̒��ɂ���B�ڂ̑O�ɑ傫�ȘV������A�ۂ̂悤�ȐA�����}���琂�ꉺ�����Ă���B����ނ��̎����������ߓ���Ŏ}������܂������đ��z�̌��͂��̒n��ɂ͂قƂ�Ǘ����ė��Ȃ��B���X�����̍����������������A�Ђ��肵����C�����̂悤�ɗ���čs���B

���Ď��͌����̒��ɂ���̂��A���̒��ɂ���̂�������ǂ��m���߂��炢���̂��낤���B���������̒��ɂ���Ƃ����ۏ�^���錻�����Ƃ͈�̂ǂ��������̂Ȃ̂��낤�B

���͐��C���܂��t�y�ݒ��߂Ă���B������E�������Ċ��G���y���݁A���̍����k�����Ƃ��o����B�傫�ȘV�Ɋ��|���邱�Ƃ��o���邵�A���̏�Ŏ����̎v�����܂܂̍s�ׂ����邱�Ƃ��o����Ǝv����B����͈�̌������ł��낤�B

���邢�͒��Ӑ[������������A�̗t�̈ꖇ�ꖇ�����ŗh���̂��m���߂邱�Ƃ��o����B���܂��A�����ɋ߂��ɏ����̐���X�̂���߂����������Ă���B��������芪�����ׂĂ̂��̂����R�̂܂܂ɂ����߂��Ă���B���̕ω������o���͂�����ƂƂ炦��B�����ɂ���̌�����������B

�܂������̓��ʂɖڂ�������A�Ђ���Ƃ�����C�ɕ�܂�ċْ������畆���S�n�悭�������Ă���B�X�̕��͋C����������肵�����o���̂�L�т₩�ɂ��čs���悤�Ɏv����B���̋ؓ��ɐS�n�悢��J�����L�����Ă���B��������B�����������o���܂��������ƌ����邾�낤�B

����Ɏ��̋L���ɂ́A���N���Ă����ɂ���ė����o�܂����߂��Ă���B���͂Ȃ������ɗ����̂��m���Ă��邵�A���ꂩ�牽�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����������Ă���B���邢�͐E��ł̐l�ԊW�ɔ����������̎p��A���܂�Ă��̕��������Â��Ă��������̐��i�ȂǁA�����Ɋւ����̔F��������B�v����ɂȂ������������ɂ���̂��n�������Đ����o����͂����肵���L���ƔF��������B���̔F�����܂��������ݏo���B

���B�̎��������́A���悻���̂悤�ȗv�f�����܂肠���Đ��ݏo����Ă���ƍl���Ă����ł��낤�B

�������͊O�ɑ��l�Ƃ̊W��������ݏo�����B�܂莄�B�͑����̐l�X�Ɨl�X�ȃR�~���j�P�[�V�����������Ƃ��o����B���B�͂����ɋ��������������̂ł���B

���ǁA�������́A���̂T�̗v�f�ɕ��ނ��鎖���o���邾�낤�B

�P�D���̂ɐG��邱�Ƃ��o����B�i���ڒm�j

�Q�D���i�≹�����ׂ������ʏo����B�i���u�m�j

�R�D�S�g�̊��o�ɒ��ڂ��邱�Ƃ��o����B�i���Ȋ��o�j

�S�D�L���̑O��W���͂�����ƂȂ����Ă���B�i���ȔF���j

�T�D�R�~���j�P�[�V��������������B�i���ҔF���j

���̂T�̗v�f���d�Ȃ荇���A���ݍ����Ď��B�͎��������̐��E�����グ��B���������̐��E�Ƃ����̂́A����ł��ꂪ�^���̐��E�ł͂Ȃ��ƌ������Ƃ����Ӗ����Ă���B���B�����E���ƔF�����Ă����Ԃ��R�����l���A�����Ď������g�������A����͐^���ł͂Ȃ��B����͐^���ł͂Ȃ��A�F���Ȃ̂ł���B����䂦���͂��̐��E������ԂƌĂ�ŁA�^���̐��E�Ƌ�ʂ���̂ł���B

�^���̐��E�́A�����̏u�Ԃɑ��݂��Ă���B���������B�̔F���͂��̐^�������̂܂܂Ƃ炦�邱�Ƃ��o���Ȃ��̂��B���Ƃ��ڂ̑O�ɂ���V�Ɏ��G��A�l�X�Ȋp�x���炱��߂Ă��A������̂͂����V����̏�����ł���A���͂��̏��V�̑��݂��ʒu�t���邵���Ȃ��B���͐^���������ė��邪�A�^�����̂��̂ł͂Ȃ��B����Ԃ͂��̂悤�ɂ��Đ��藧���Ă���̂ł���B

���̂��Ƃ͎������g�ɂ��Ă������邾�낤�B���B�������Ƃ��ĂƂ炦�Ă��銴�o��F���ɂ��Ă��A�����͌����Đ^�����̂��̂ł͂Ȃ��̂ł���B������܂��^���������ė�����ɊO�Ȃ�Ȃ��̂��B

�R�~���j�P�[�V�������܂��^���̂����ł͂Ȃ��B�^���͂������R�Ƃ����ɂ�����̂ł����āA�����o����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂ł���B�����̏���炱�����B�̊ԂŃR�~���j�P�[�V�����Ƃ��Đ��藧�Ƃ������邾�낤�B

�܂莄�B�̂��������A���邢�͌����ƌ�������̂́A�^���Ƃ͊|�����ꂽ����Ԃ̒��ł̂Ƃ炦���Ȃ̂ł���B���Ȃ킿���������グ�����E�ƌ����Ă������낤�B���̂悤�Ɍ����Ƃ́A�^���ƈ���Čl�I�Ȏ��ɂ���ӂ�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ��܂��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

����ӂ₾�ƌ����̂́A�����Ɩ��̊Ԃɂ͑傫�ȍ��ق��Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ӗ�����B�܂莄�B�̎����������A�^�����̂��̂łȂ��Ȃ�A���ǂ��̌����Ƃ������̂����B���g�����o�������̂ƌ����邩��ł���B

�����Ă��̈Ⴂ���グ��Ȃ�A�����͒��ڂɐ^���������ė�����ɂ���č��o�����̂ɑ��āA���⌶�z�͓��]������ɍ��o�������Ɉ˂��Ă���ƌ����邾�낤���B

�������Ȃ��玄�B�������Ƃ��Ă��邱�̎������̏���ώ@����A

���ڐ^���������ė���������̂܂܂Ƃ炦�ė������Ă���ƌ����悤�ȏ�ʂ́A�ɂ߂ď��Ȃ��̂ł���B

���Ƃ��Ύ��̖ڂ̑O�ŁA

��l�̒j�������B���̂Ƃ����͂�������̂܂܂łƂ炦�邱�Ƃ͂܂��Ȃ����낤�B���͂���J�Ǝ�邩������Ȃ����A�F�D�̂��邵�Ǝ�邩������Ȃ��B������ɂ��Ă����́A����ė������]�ŏ�������B����ƁA�Ƃ���ɂ���͖��ƑS�������\���ƂȂ�B

�O����̏��Ɏh�����Ă̂��ƂƂ͌����A�������瓪�]������ɏ������ւ��Đ��E����邩��ł���B

����ɏ������ւ���ƌ����͖̂��_�A�F�����̂��̂̂��Ƃ��w���Ă���B���ہA�F���͐^�����w�������͂��邪�A�^�����̂��̂ł͂Ȃ������B�������̂ł��l�ɂ���ĔF��������Ă���̂͂��̂��߂ł���B

�t�Ɍ����A�����܂��F���̈���ƌ����邾�낤�B

�ӎ��Ɍ��ꂽ���������Ƃ̊֘A�ňӖ��t���邱�ƁA�Ƃ����̂����̎������F���̒�`�ł������B�������猾���A���́A����Ă����A��������ł͂Ȃ����]�ɋL�����ꂽ���̂��Ƃ������Ƃ����ŁA���̍\���͔F�����̂��̂Ȃ̂ł���B

�܂肱���������Ƃ��o����̂��B

���ƌ������A���B�͑S����������̂ƍl���Ă��܂����A���ۂɂ͂����قȂ���̂ł͂Ȃ��B��������ʂ�����̂͂����������̗L���݂̂ł���B���������̌������ɂ��Ă��F���ɊO�Ȃ�Ȃ��̂ł��邩��A���ǂ́A���������������̂��̂ƌ�����̂ł���B���̈Ӗ����玄�͎���Ԃɖ��ƌ����̋�ʂ�t���Ȃ��̂ł���B����Ԃ�F���̋�Ԃƌ���Ȃ�A�����܂������ł���A����Ԃ��^�����̂��̂ł͂Ȃ��Ƃ��������猾���A�������܂����Ȃ̂ł���B

����Ƃ����ŏd�v�ɂȂ��Ă��鎖�͖ڊo�߂Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B���B�ɂ́A�ڊo�߂���ɏ��߂Ă��ꂪ���ł������̂��ƕ�����̂ł����āA���̂������ɂ��鎄�B�͂����v�l�������邵���Ȃ��B�ڊo�߂Ȃ����肻����Ƃ��āA�v�l���̂��O���璭�߂邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ł���B

�������̂���v�l�́A�\���q�ϓI�Ȍ������o����Ǝ��B�͐M���Ă���B���̋q�ϓI�v�l���Ȋw�W�����A������z���ė����̂ł���A���B����芪�����E�͌������̂��̂ł���B�Љ�͂����ɐ��藧���Ă���̂ł����ċ^���悤���Ȃ����낤�B����͎��B�̕�����Ȃ��������ƌ����悤�B

���������̂Ƃ���A���̌����������ł͂Ȃ��Ƃ����ۏ͂ǂ��ɂ��Ȃ������̂ł���B���B�͊o�����Ȃ��܂ܖ����������Ă��邩������Ȃ��̂��B

���͂܂������ŁA�v�l�����o�����E�ɑ���A���B�̐�ΓI�Ȋm�M�ɁA��̋^����o�����B���ƌ��������`���Ƃ���Ȃ�A���B�͂��̎v�l�̍��o�����\���ɂǂ��Ή������炢���̂��낤�B

���������̌������Ɗo���̖��́A����������ŁA�ڂ����l���邱�Ƃɂ��āA���͍l����Ƃ������Ƃ̋��\��������Ɋ���̖ʂ��猩�Ă��������B

��Q�� �v�l�n�}

�P.�v�l�̕���

�@ ����Łu�l����v�ƌ����Ă��A�����ɂ͗l�X�Ȏv�l�̌`�Ԃ��܂܂�Ă���B

�ƌ����̂��A���͍l����Ƃ������Ƃ����̂܂ܐS�����グ�Ă���Ɨ������邩��ł���B

�S�́A�_���I�ȑ��ʂ�����O�I�ȗ̈�ɂ��傫�ȈӖ�����������B�S�͋�J���Ę_������g���Đ��E�����グ�邪�A����ł͂���Ȑ��E���悤�ȁA��_���I�ŕs�����Ȑ��E�����Ƃ��ȒP�ɍ��グ�Ă��܂��̂ł���B

���邢�͌��t�Ō����\���Ȃ����o�⊴��̎x�z���鐢�E�����グ�邱�Ƃ�����B

���́A�����S�S�ʂɂ킽�铭�����̂��̂��l����Ƃ������t�łƂ炦�����̂��B���������̂��߂ɂ́A�v�l�����ۓI�Ȍ���ɑ����đΉ��ł���悤�ȕ��ނ��K�v�ɂȂ��Ă��邾�낤�B

�����Ŏ��͂��̍l����Ƃ����`�Ԃ����̂悤�ɕ��ނ����B

�P�A���O�v�l�i�_���I������I������I��p�Y���I�v�l�j

�Q�A��O�v�l�i��_���I��v�_���I�v�l)

�R�A�g�̓I�v�l�i�K���I��g�̓I�A���o�I�A���v�l�I�v�l�j

���̕��ނ́A�S�̎��ۂ̌��ꂩ�猩�����ނł���B���������Đg�̓I�v�l�Ȃǂ́A�l����Ƃ������Ƃɂ͓��Ă͂܂�Ȃ��悤�Ɏv���邪�A���͂����ĐS�̂��̂悤�ȑ��ɂ܂ŁA�l����Ƃ����Ƃ炦���������B

�Ȃ��Ȃ玄�́A�v�l���s�ׂƂƂ炦�邩��ł���B�܂�s��ׂ��܂��s�ׂł���A�S�̌���ɊO�Ȃ�Ȃ��B�����Ɏ��B�����v�l�I�ł���A����͖��v�l�Ƃ����v�l�Ȃ̂ł���B���ہA�v�l�̐��̂̓G�l���M�[�̔g���ł���B���E�͕��ƃG�l���M�[���琬�藧���Ă���̂ł��������A�v�l�͊m���ɕ��ł͂Ȃ��B����Ƃ������玩���Ǝv�l�̓G�l���M�[�̌���̈���ƌ������Ƃ��������Ă���̂ł���B����͂����ꏇ��ǂ��Ę_��i�߂čs�����ŁA���������ł��낤�B

�����Ƃ����̕��ނ͕X�I�Ȃ��̂ł����āA�S�����̂悤�ɐ藣�����ƌ����̂ł͂Ȃ��B���R�Ȃ��炱�̕��ނ���R�����̂�A

���̒��Ԃɑ�������́A�ǂ���ɂ�����悤�Ȏv�l�̌`�Ԃ͂��邩������Ȃ����낤�B

����������͎��ɂƂ��Ă����������ł͂Ȃ��B���������S�͋敪�ȂǏo���Ȃ���̂��̂Ȃ̂ł���B���̖{�ӂ́A���̐S�ݏo���v�l����̂��̂Ƃ��ĂƂ炦�邱�Ƃɂ���B���̕��ނ͂��̂��߂̘_�������邽�߂̕��ւƂƂ炦�����B

�Ƃ����ꂱ�̕��ނɉ����āA�l����Ƃ������ԂɐG��čs�����Ƃɂ��悤�B

�Q.���O�v�l

���O�v�l�́A����Ȋw�ݏo�����l�Ԃ̊�{�I�Ȏv�l�`�Ԃł���B

���B�͖ڊo�߂Ă������A���炩�̌`�Ő��E��F�����Ă���B

���������B����芪���Ă���^���̐��E�͂�������͂邩�ɍL���傫���B���̐^���̐��E������Ԃ́A�������邾���ł͎��B�ɂ͔F���ł��Ȃ��B����͂������B�̋C�Â��Ȃ����̂Ƃ��Ă����ɂ��葱���邾�낤�B

���̋C�Â��Ȃ����E�����B�̑O�Ɍ����̂́A���ꂪ���B���g�Ƃ̊W����茋������ł���B

�Ⴆ��C�ɂ��čl���Ă݂悤�B

�l�Ԃ��܂���C�̑��݂�m��Ȃ��������A�l�X�ɂƂ��ċ�Ԃ͂������Ƃ������̂ł����Ȃ��������낤�B����͋���ۂ̉����Ȃ��ꏊ�ł����āA���ꂪ�F���̔w�i�ƂȂ��Ă��A�����ĔF���̑Ώۂɂ͂Ȃ�Ȃ������B

���Ȃ݂ɋ�Ԃ�����F�����悤�Ǝ��݂Ă݂邪�悢�B��ԂɌ�����ꂽ�F���͂������ɕ�������ŁA�����Ă�����Ƃ炦�邱�Ƃ͏o���Ȃ��ł��낤�B���Nj�Ԃ��Ƃ炦����̂́A������芪�����̂Ƃ����ƕ��̌��Ԃƌ������悤�ȓI�ȊT�O�ł����Ȃ����ƂɋC�Â��͂��ł���B

�Ƃ��낪�A���̋�Ԃɋ�C�������āA���ꂪ���B�̌ċz����_�f���_���Y�f�Ȃǂ̕��q���琬�藧���Ă���ƒm�����Ƃ��A���B�̔F���͑����ɂ��̋�Ԃ��Ƃ炦�n�߂邾�낤�B���B�̐��E�ς́A���͂₱�̋�Ԃ������̋���Ƃ͂Ƃ炦�Ȃ��B���̋�Ԃ͋�C�̏[��������̑��݂Ƃ��Č���Ă���̂ł���B

��C�͂��̎���ɂ��A���B�̖ڂɌ�������̂ł͂Ȃ��B�ɂ�������炸����l�̔F���́A�͂�����Ƃ����ɂ����C���Ƃ炦�邱�Ƃ��o����̂ł���B

���B�̍��o���F���̐��E�ɂ́A�ɂ߂Ă�������Ƌ�C�̑��݂��ʒu�t�����Ă���B����͋�Ԃ̒��ɁA�u���v�Ƌ�C�̊W����������Ǝ�茋��Ă��邱�Ƃ������Ă���B���͂⎄�B�͂��̐��E�����C����菜�����͏o���Ȃ��̂ł���B

���B�̐��E�ɋ�C�����ꂽ�̂́A���B�l�Ԃ�������ώ@�����͂𑱂��āA�ڂɌ����Ȃ����̑��݂��m�F���Ă������j��ʂ��Ăł���B

����ɑ���v������₪�Đl�Ԃ́A�ڂɌ����Ȃ��A�藣���悤�̂Ȃ���Ԃ��A��C�i���q�Ƌ�ԁj�Ƃ����`�ŋ敪���邱�Ƃɐ�������B

�^���̐��E������Ԃ��猩��A��C�͂��̎���ɂ��������葱���Ă����B���B�ɂ͒m�蓾�Ȃ��Ă��A��C�͎��B�̔F���̊O�ŁA���B�̐������̂��̂��x�������ė����̂ł���B

�������ɂ�������炸�A�F���̐��E������Ԃł́A����͔F�������i�K����ł������݂��邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ł���B���̓_�͂��炽�߂Ċm�F���Ă����K�v�����邾�낤�B

�v�l�́A�܂��ɂ��̂悤�ȔF������{�Ƃ��Đ��ݏo����Ă�����̂ł���B���̂Ƃ������I�Ș_���̗�������v�l�̈�𗝔O�v�l�ƌĂԁB

���O�v�l�͂܂�A�F���ɂ���ċ敪���ꂽ���ꂼ��̒P�ʁA���Ȃ킿�����Ƃ���f�ނɂ��Ę_���I�ɑg�ݗ��Ă��čs���v�l�ƌ����邾�낤�B

�Ƃ���ł��̗��O�v�l�́A�܂��ڕW���ݒ肳���B�v�l�͂��̖ڕW�Ɍ������ē����A�₪�Ă����ɍs���������ƂŊ�������B

���̎v�l�ڕW�́A�Ⴆ����т����i���ҁj�Ƃ������̂�A�Ȃ����͗����ė��Ȃ��̂��i�^��j�A�P�{�P�͂������i�ݖ�j�Ȃǂ̖��ݒ肩�琶�ݏo�����B

�����̖��ݒ�͖����ɐ��ݏo����A�v�l�ڕW�͌���Ȃ������B���������̍l���ł́A�����̖ڕW�͋��ʂ��邽����̂��̂ɒu�������邱�Ƃ��o����̂ł���B

���퐶���̒��Ŕ����������^��A�w��I�Ȍ����ۑ�A���邢�͕֗����̒Njy�ȂǁA�l�X�Ȏv�l�ڕW�̂��ׂĂɋ��ʂ�����́A���ꂪ�u���v�Ƃ����₢�����Ȃ̂ł���B

����͎������l�Ԃ̍ł���{�I�Ȗ₢�����ł���A���Ɏ��B�͔F���Ƃ̊W�̒��ʼn��x���G��ė��Ă���B�܂薢�m�Ȃ���̂ɑ���u���A�Ȃ��A�ǂ����āA�ǂ�������v�Ƃ����m���I�ȗ~�����V���ȔF���ݏo���Ƃ����A���̊�{�I�ȗ��ꂪ�v�l�̂��ׂĂ̍���ɉ�������Ă���̂��B

���̂悤�ɋ���т����Ƃ����v������l�͔�s�@�����o�������A���̉ߒ��́u���v�Ƃ����₢��������Ȃ藧���Ă���B�܂聃����͉������Ȃ���ׂ�̂������ǂ�����Δ�ׂ�̂����Ƃ�����ł���B

���̂悤�Ɂu���v�Ƃ����₢�������v�l�ݏo�������͂ƂȂ��Ă���͖̂��炩�Ȃ��Ƃł��낤�B

��������Ɨ��O�v�l�́A�F���ɂ���ċ敪���ꂽ���E�A���Ȃ킿���Ƃ��g���āA�u���v�Ƃ����₢�����ɓ����悤�Ƃ����A�̉ߒ��ł���ƌ������Ƃ��o���悤�B

���̌��ʂƂ��Đl�͂܂��V���ȔF����B�����l����Ǝv�l�͔F������V���ȔF�������o���čs�����I�ȍs���ł���Ɨ����o����̂ł���B

���B�͂��łɔF���ɂ��Ă͏ڂ������ė����B�����ŐG�ꂽ�F���̃_�C�i�~�b�N�ȍ\���͎��̂Ƃ���ł������B

���Ȃ킿�F���́A�l�Ԃ̉F���I���݂Ƃ�������ӎ�����o������B

�܂�����̓��̂�m��A�g�̂́u���E�s���v��̌����邱�Ƃɂ���ď������m��������o���n�߂�B��������u���v�Ƃ����₢���������܂�邱�ƂŔF���͔���I�ɍ��߂���B�F���͂��ꎩ�̂��V���ȔF���ݎn�߁A�ו�������Ă����̂ł���B

���O�v�l�͂܂��ɂ��̔F���̐������čs�����ꂻ�̂��̂ł������̂ł���B�܂藝�O�v�l�́u���v�Ƃ����₢�������������ƂȂ��ċN���铪�]�̘A�������ƌ��Ă������낤�B

�u���v�Ƃ����₢�����ɂ���Đݒ肳�ꂽ����_���̓���ʂ��ĉ����čs���B����͂܂��Ƀp�Y���I�v�l�ƌĂׂ邾�낤�B

�������ꂪ���R�̗���Ƃ��Ă���̂��A�u���v�̈ӎu�Ƃ��ē����̂��͎��̖��ł���B���͂܂����̎��ł͂Ȃ��B

�Ƃ���Ŏ��������ŗ��O�v�l�Ƃ������Ƃ��g���̂ɂ͗��R������B

����܂ŏq�ׂė������e���猾���A�ނ���_���I�v�l�Ɩ��t����ق����ӂ��킵���悤�ɂ��v����̂����A���������͐l�Ԃ̂��̘_���I�v�l�̔��B���x���ė������̂̑����́A�_���I�łȂ������������ė����̂��B

����͘_���������A�l�Ԃ̓��@�͂Ƃł������ׂ������ł���B�����ɂ��Ă͏�O�v�l�̒��Ŏ��グ�����ł��邪�A�_������g���Đ��E��c�����悤�Ƃ��鎄�B�̒T���́A���̋��߂鐢�E�����m�ł������قǁA���̒����Ȃ����Ă͒B�����꓾�Ȃ��̂ł���B

�Ȃ��Ȃ�A�����̘_����������ςݏグ�čs���Ă��A�������琶�ݏo�������̂̂قƂ�ǂ��A���m�̐��E���z���邱�Ƃ͂Ȃ�����ł���B�_���̒Njy�́A���m�̐��E�����m�̐��E�Ɏ�荞�����Ƃ����Ƃł��邪�A���̖��m����荞�ނ��߂ɂ́A�������m�̐��E�Ɏ��L���Ď�荞�ނ����Ȃ��B�܂�莝���̍ޗ�����������H�������ŁA���ꂾ���Ŗ��m�Ȃ鐢�E�����o�����ȂǏo������̂ł͂Ȃ��̂ł���B

���̖��m�̐��E�Ɏ��L���ƌ����̂́A�����钼���ɂق��Ȃ�Ȃ��B

�l�Ԃ͒����ɂ���Ă܂����E�𗝉�����B����������͘_���I�Ȏv�l���猩��Ό����悤�̂Ȃ��s���肳�Ƌ^���ށB�����Ől�͂��̒�����_���������Đ�������̂ł���B�����ɐ^���̔���������B�l�X�Ȑ^���̔����́A�܂����������̔����J���鎖�������̂ł���B

�������Đl�Ԃ͔F����[�߁A�_���I���E���L���ė����̂��B���B�̂��������v�l�̗���́A�����Ĉ�̑��ʂ����Ő��藧���Ă���̂ł͂Ȃ��A�藣�����Ƃ̏o���Ȃ���̂Ƃ��Ă̂Ȃ���������Ă���B�l�Ԃ̎v�l�́A���Ƃ��_���I�Ȏv�l�Ƃ����ǂ��A�R���s���[�^�[�ł͂Ȃ����Ȃ��Ƃ������̘_���͂����ɂ���̂��B

���Ȃ킿����́A�_���I�v�l�ł͂Ȃ����O�v�l�Ȃ̂ł���B

���āA���͂����ŏ��������~�܂��āA���O�v�l�̋��\���ɂ��Č��Ă������Ƃɂ������B

���B�̎v�l�͂��̂܂���Ԃ����グ��B�܂肻���ɂƂ炦��ꂽ���E�́A���̏ꍇ���^�����̂��̂ł͂Ȃ��B

�v�l�Ƃ́A��Ɂu�����i�^���j�ɂ��āv�̎v�l�ł���A�v�l���ꎩ�̂����́u�����i�^���j�v�ł͂Ȃ��B�܂肻���Ɏv�l�̋��\�������܂�Ă����Ȃ̂ł���B

��������������܂��^�₪���ݏo����Ă���̂������Ȃ̂��B�ł͗��O�v�l�̐��ݏo�����Ȋw�╶�����܂����\���Ƃ����̂��ƁB

���ۉȊw�̗͂͗l�X�Ȃ��̂ݏo�����B��������炪���\���Ƃ���Ȃ�A�ǂ����Đl�Ԃ������C�ɐ�������A�ʂĂ͉F���ɔ�яo���Ƃ����悤�Ȏ��ۓI�ȗ͂ݏo����̂��낤�B���������Η��_�����ł���Ȃǂƌ����͍̂����̂Ȃ���_�ł͂Ȃ����B

�ꉞ�����Ƃ��̂悤�ɕ������锽�_�ł͂��邪�A�����������ɂ͋��Ǝ������������l����������̂ł���B

��s�@�����A���P�b�g���F���ɔ�яo�����肷��̂͐^���̈�̌��ۂł���B�m���ɂ���͐l�Ԃ���������������Ȃ����A�����������Ę_��������Ԗ�ł͂Ȃ��̂ł���B�l�Ԃ����P�b�g��������̂͐^���ł��邪�A�v�l�͂���������w�������������̂��̂ł���A���ꎩ�̂����P�b�g�ł��蓾�Ȃ��B���̎v�l�́A���P�b�g�����B�̔F�����鎟���̉F�����ԂƂ������Ƃɂ��Ă͐����ł��邩������Ȃ����A�ʂ̎����̒��ɂ��郍�P�b�g�ɂ͓��Ă͂܂�Ȃ���������Ȃ��B

�����Ƌ�̓I�ɂ����A�j���[�g���̗͊w�Ƒ��ΐ����_�̑������悢��ł��낤�B

�n���Ƃ�������ꂽ�����Ō���A���͒��i����Ƃ����_���͐^���ƍ��v���Ă���悤�Ɍ�����B�A�C���V���^�C���������܂Ŏ��B�́A����͒��i����Ƃ����l�ł����Č����Ƃ炦�Ă����B

���������̗��_�͂��������Ɍ�����̉^���ƁA���܂��܈�v���Ă���悤�Ɍ����������Ȃ̂ł���B�^���̌��͏d�͂ɂ���ċȂ����Ă����B�F���Ƃ����傫�Ȏ���������������Ƃ��A�A�C���V���^�C���̂��̗��_�̐��������͂�����ؖ����ꂽ�̂ł������B

���̂��Ƃ͂܂��ɗ��_�Ƃ������̂��^�����̂��̂ł͂Ȃ�����\���Ă���B���_�Ƃ͌��ǂ��̏�Ŋm�F�ł���^���̌�����A���t�ł��܂������\�������̂ɉ߂��Ȃ��B���Ȃ킿���ꎩ�̂͋��ƌ����ׂ��Ȃ̂ł���B

���ł���Ȃ���A�Ƃ肠�������ꂪ�^���ɊԈႢ�Ȃ��Ή��o���Ă��邾���̂��Ƃł���B�t�Ɏ��B�́A����ȏ�̐^���������Ȃ����߂ɁA���̗��_��^���Ƃ��Ď���Ă���ɉ߂��Ȃ��̂��B�����Ă���͂��ׂĂ̘_���ɋ��ʂ��闝�O�v�l�̈�̌��E�������Ă���Ƃ������邾�낤�B

�J��Ԃ��A���B�̍��F���ł����Ԃ̒��ł́A�m���Ƀ��P�b�g�����邩������Ȃ��B�������������_�Ń��P�b�g����Ȃ��������Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��̂ł���B�^���͂܂��ɂ��̂悤�ɍL���[���̂��B�����A�u���b�N�z�[���̓����ł͌��݂̕������_�͂܂������ʗp���Ȃ��̂ł��邩��A����͌����ċ�_�ł͂Ȃ��Ƃ����͖̂������낤�B

�܂�����A���O�v�l�͑���Ɍ���Ȃ��`���Ƃ������ʂ�����B����������Ă��ė��O�v�l�͋��\�ƌ����̂͂��������Ƃ����l���������܂�Ă��邾�낤�B

���Ƃ��P�{�P�͂Q���Ƃ���������A���G�Ȑ������_�Ɏ���܂ŁA

�����ŕ\�����ꂽ�l���͂قڊ��S�ɑ���ɓ`��苤�ʂ̗�����������̂ł���B�����Ɏ��B�̕���������A�Љ�������Ă���B

���邢�͑��z�������珸���Đ��ɒ��ނƂ����悤�Ȏ��R���ۂɂ܂��v�l�ɂ��Ă��A�����͌�����悤�̂Ȃ����m�̎����Ƃ��������Ȃ����낤�B

��I�Ȏv�l�͌������ē��R�Ƃ��Ă��A���̂悤�Ș_���I�v�l�͂��Ƃ��Ə��r�������R�̌����ɏ]�������̂ł��邩��A������������悤�ɂ���𗝉����邱�Ƃ��ł���B���������Ă��̂悤�Ȏv�l�͐^���ł͂Ȃ����ƍl�����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B

����������ł�����͋��ł���ƌ��������Ȃ��B

�_���I�v�l������Ȃ�����ɓ`���̂́A����͏��߂��獇�ӂł���悤�ɋ��ʂ̌��t����茈�߂Ă��邩��ł���B

�_���I�v�l�́A���̂��炩���ߗp�ӂ��ꂽ���t�̘g�ɐ^���̕��Ă͂߂ĕ\�����Ă��邾���̎��Ȃ̂ł���B�݂��ɗ����ł��鋤�ʂ̌��t������Ă����Ă��̘g�̒��Ŏv�l��g�ݗ��Ăčs���B���ꂪ�_���I�v�l�̊�{�ł���B�܂菉�߂���v�l�𐧌����đg�ݏグ��̂����_�Ȃ̂ł���B

���������Ă��̃��[���ɏ]���ĕ\�����ꂽ�v�l�͒N�ł�����𗝉��ł���ƌ����͓̂��R�̂��ƂȂ̂ł���B

���������̂悤�Ș_���I�v�l�́A���������v�l�̕������^�����牓���Ȃ��Ă��邱�Ƃ����B�͌������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�_���͂��̘g�̓����Ő�������������邪�A�^���̕��͂���Șg�ɂ͌����Ď��܂�Ȃ����낤�B

���邢�́A�m���ɘ_���I�v�l�́A���t�ɂ���ĕ\�����A�����ɓ`���邱�Ƃ��o���邪�A���������肪��������������ǂ����͕�����Ȃ��B����͊��Ɏ���Ԃɂ��Ă̍l�@�Ŏ��グ�Ă���悤�ɁA�����̂��̂ł���B

�^���͌��t�̔w��ɂ����āA�����m��̂͑̌��ȊO�ɂ͂Ȃ��A�����ɂ͌��t�Ō����\���Ȃɂ��̂��Ȃ��B���ǐ^���͂��Ƃł͌����\�����Ƃ��o���Ȃ��̂ł���B

�ɂ�������炸���B�͐^�����Ƃ炦�悤�ƌ��t����g����B�_���I�v�l�͂��Ƃɂ���đg�ݗ��Ă���B���Ƃ̈������B�ɈӖ���^���Ă���邪�A�����������͂������������ȌC�ɖ�����葫�����悤�Ƃ��āA���̂ق�������Ă���悤�ȕs���R������ɕt���܂Ƃ��Ă���̂ł���B�Ⴆ�Ό���Ȃ��O�ɋ߂Â��������O�ƍl����悤�ɁB

�������ǂ�ȗD�ꂽ���_�ł��A���ꂪ����Ȃ��^���ɋ߂Â��Ƃ͌����Ă��^�����̂��̂ɍs���������Ƃ͂Ȃ����낤�B�Ȃ��Ȃ�܂��ɐ^���Ƃ͍s���������̂ł͂Ȃ��A���łɍ��A�����Ɋ��S�ɑ��݂��Ă�����̂�����ł���B

���͂���������Ă��āA���O�v�l�Ӗ��Ȃ��̂ƌ�������͂Ȃ��B����͂ނ���l�ԑ��݂��̂��̂�\���Ă���B�����ے肷�鎖�͐l�Ԕے�ɂȂ����čs�������Ȃ����낤�B

�܂莄�̌����������́A���O�v�l�͐^���Ɍ��������Ƃ���l�Ԃ̈ӎu�����ݏo�����v�l�`�ԂȂ̂��Ƃ������Ƃł���B���̂��Ƃ��Ӗ����Ă���̂́A�l�Ԃ������Ă���F����Ԃ��̂��̂����\�ɂق��Ȃ�Ȃ��ƌ������ƂȂ̂ł���B

�����炱���l�͐^�������߂��ɂ͂���Ȃ��̂ł���B

�R�D��O�v�l

��O�v�l�͎��o���ꂽ��_���I�v�l�ł���B

���O�v�l���_���I�ȓ���ʂ�̂ɑ��āA��O�v�l�͂��̓����̂��̂��Ȃ�䩔�����L������������v�l���E�Ƃ�������B

���邢�͗��O�v�l�����t��\����i�Ƃ��đg�ݗ��Ă�ꂽ���E�ł���A���������Ă���͓��]�����グ�����Ƃ̐��E�ł������̂ɑ��āA��O�v�l�͂�����z���ĉ������A���R�ɐ��E����������v�l�`�Ԃ����B

���t�̐�����Ȃ��ׂɁA���̎v�l�͐^���ɂ܂œ͂��\���������Ă���B

���������̔��ʁA��O�v�l�łƂ炦��ꂽ���E�́A���S�Ȍ`�ő��l�ƕ������������Ƃ��o���Ȃ��B�܂��Ɍl�̓��I�̌��Ƃ��Ă݂̂Ƃ炦����v�l�Ȃ̂ł���B

��O�v�l�͂����̓_�ŗ��O�v�l�Ƒ傫�ȈႢ������B�������܂���ɏq�ׂ�悤�ɁA���̓�̎v�l�`�Ԃ͖��ڂɊW������ł���B���̂Ƃ��낱�̎v�l�̌����W���������̍ł����ڂ��������Ȃ̂ł���B���̊W�͔����Ō��߂�����₷���A����܂ł��܂��舵���Ȃ���������ł͂Ȃ����Ǝv����B

�Ƃ���Ŏv�l�͊m���ɋ��\�̋�Ԃ����グ��B����͗��O�v�l�ɂ����Č����ł���A��̋��\�͍X�ɐV���ȋ��\�ݏo���B���̍\�������B�͔F���̍l�@�̒��Ŋ��Ɍ��ė��Ă���B�l�Ԃ͂܂��ɋ��\��ςݏグ�Đ��E���\�z���铮���Ȃ̂ł���B

�������悭�l���Ă݂�A���̋��\�͋��琶�ݏo������ł͂Ȃ������������Ă���B

�m���Ɏ��B�͋��\�����\�ݏo���čs���\�������ė����B������������t�ɒH�����Ƃ��A��ԏ��߂ɐ��ݏo���ꂽ���\�ɍs�������B���̍ŏ��̋��\�͂ǂ����痈���̂��B

���\�Ƃ͎������Ȃ����̂ł���A���������ď�ɐV���ɐ��ݏo����Ȃ���Α��݂��Ȃ����̂ł���B���̐��ݏo����Ȃ����葶�݂����Ȃ����̂������\�Ȃ̂ł���B

����Ƌ��\�̑O�ɂ���ݏo�����̂����݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�ŏ��ɋ��\�͂��蓾�Ȃ��̂��B

�������Ƃ���ƁA����ݏo�����͎̂��݂ł��邵���Ȃ����ƂɂȂ邾�낤�B

���݂Ƃ͊��ɂ����ɂ�����̂ł���A���܂�邱�Ƃ����ʂ��Ƃ��Ȃ����S�Ȃ鑶�݂ł��邩��ł���B

���݂Ƃ͊��ɂ����ɂ����āA���������ɂ���A�i���ɂ��葱������̂ł���B����͌����Đ��܂ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�����Ɍ��R�ƁA������̂��̂Ƃ��đ��݂��Ă��鐢�E�Ȃ̂ł���B

���\�͏�ɂ��̏o�������邪�A���݂͎n�߂��I�����Ȃ����݂��̂��̂ł���B���\�̌��_�����߂�Ό��ǂ��̎��݂������蓾�Ȃ��ł��낤�B

����������A���݂Ƃ͑S�Ă��B��̑��݂Ƃ��Ă������Ԃ��̂��̂ł���A�������玄��ԂƂ����v�l����鋕�\�̐��E�����ݏo�����ƌ������Ƃ��o����̂��B

��̓I�Ɍ����A����Ԃ̎�l���ł���u���v�ƌ����ϔO���A���ꎩ�͎̂��̖̂������\�ƌ������邪�A����ɐ旧���Ă��̊ϔO�ݏo�������͎̂��̂��̎��݈ȊO�ɂ͂Ȃ��B�u���v���ŏ����炠������ł͂Ȃ��̂ł���B

�Ƃ���ŏ�O�v�l�͂��̎��݂ł������ԂƁA���Ƃ��Ă̎���Ԃ̋��n���Ƃ��āA���邢�͐ړ_�Ƃ��Ĉʒu�t���鎖���o����Ǝ��͍l����B

�����Ƃ���O�v�l�̗̈�͍L���A����Ԃ������ԂɎ���i�K�ɗl�X�Ȏ������܂܂�Ă���B�����Ă��̂قƂ�ǂ̏ꍇ�Ɏ��B�͂����ɂ܂����Ă����\�����邱�ƂɂȂ邾�낤�B

��������O�v�l�̍ł����������ɂ͌���Ԃ̒��ړI�ȑ̌��Ɨ������ӂ��܂�Ă���A�����ɋ��Ƃ��Ă̐l�ԑ��݂����݂֗����Ԃ点��\��������ƌ�����B

���ɂ��̏�O�v�l�ɗ��������Ă݂悤�B

��O�v�l�͔�_���I�Ȏv�l�ł���Ɗ��ɏ��������A����ɂ͓�̈Ӗ�������B

��͂܂��ɔ�_���I�Ȏv�l�ł����āA�_���Ƃ��ē��ꐫ�������v�l�ł���B����������͍����I�Ș_���ł͂Ȃ��Ƃ��������ł����āA����Εs�����Ș_���v�l�ƍl���Ă�������������Ȃ��B

���̔��e�ɓ�����̂Ƃ��āA����I�v�l�A�_��I�v�l�A�����I�v�l���l������B

���ē�ɂ́A�_���ł͌����\���Ȃ��Ƃ����Ӗ��Ŕ�_���v�l�ƌ����B����Ζv�_���v�l�ƌĂׂ邾�낤���B�����ɂ͎v�l�Ƃ����������݂��̂��̂ɓ��邱�Ƃɂ�闝���Ƒ̌�������B

�����Ŏ������グ��̂͒����Ɗo�������ӎ��ł���B

�ȉ��������čs�����Ƃɂ��悤�B

�@��_���v�l

�i����I�v�l�j

�O�҂̈Ӗ��ɂ������_���v�l�ɂ́A���Ƃ��Ί���I�Ȏv�l������B�l�X�Ȑl�ԊW��Љ�W�̒��ŁA���B�͂����Ί���I�Ȕ������o������B����I�Ȉӌ��͘_���������Ē��ڐS��ɑi���悤�Ƃ�������ł���A�����̏ꍇ�_���ɍs���l�܂����҂̎��\���ł���B�������܂��A�t�ɌQ�O������ړI�Ŋ���I�Ȕ���������ꍇ������B����͘_���ɍs���l�܂��ĕs���ɋ��ꂽ�Q�O����藧�Ăčs���傫�ȓ���������̂ł���B

�_���ɍs���l�܂����҂ɂ́A�����˂��j�낤�Ƃ��鋭���~�������܂��B�ނ̐S�̒��ɂ͋����s�������[������B���̕s�����͘_���ɂ���ď[������Ȃ�����f���o�������Ȃ��Ȃ�̂��B

�c�_�͂���Ӗ��Ő킢�ł���B�_�҂͗�Âȋc�_�̒��ɁA�����I�ȐS���悹�Ă���B���������̘_�������܂��g�ݗ��Ă��Ȃ��Ȃ�Ƙ_�҂͎���̓����S�����̂܂ܕ\�����邵���Ȃ��Ȃ�B��c���̊���_�҂���ɍU���I�Ȃ̂͂��̂��߂ł���B

���邢�͕����̐悪�����Ȃ��ƌ����s��������B�����ł͉����������Ȃ��ׂɌ��ГI�Ȉӌ��ɖӏ]���A����̂܂܉��̔��Ȃ��Ȃ��ɍs������B�����ɂ���̂͂����_���̌�����������I�v�l�Ȃ̂ł���B

������ɂ��Ă����̊���I�ȕ\���́A�����̍l����_���i���Ƃj

�ɒu�������邱�Ƃ��o���Ȃ����߂ɋN�������̃q�X�e���[�Ƃ������ł��邪�A����������͋t�ɂ��̊���I�Ȏv�l���_���i���Ƃj

���x�[�X�ɂ��Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���̂ł���B

�Ȃ��Ȃ犴��I�ȑԓx�ɂ͎����𐳓��t���錾�t�����߂悤�Ƃ���ӎ��������Ă���A���ǂ��ꂪ�����Ȃ����ɂ��q�X�e���[�ł��邩��ł���B

����͕�����F�����鎞�̈�̗v�f�ł������B���Ȃ킿�F�����镨���Ǝ����Ƃ̊W�����̎��̊�������肷��̂ł��������A���̊���͕K���������ƂŌ����\���Ȃ����������̂ł���B

�Ⴆ�Ύ��̍D���ȕv�������������Ƃ���B���̎��Ȃ�����ė��Ă��Ȃ��͊̑��������̂����炨���͂��߂ł��ƌ������Ƃ���B

�Ȃ̌������Ƃ͂ǂ����猩�Ă��������̂��B�������v�͂�������Ă��ĂȂ����������݂����ƌ���������m���Ă���B�o���̎v�l���ǂ�������Ƃ���Ȃ�A�ނ̎v�l�͘_���ł��܂��u���������Ȃ����ɂȂ�B�ނ͕��𗧂Ă邩���k���Ĉ��������邵���Ȃ��̂ł���B

����������ł��A�ނ̎v�l�͂͂�����Ƃ������Ƃőg�ݗ��Ă��Ă���B�܂�u���v�Ɓu�a�C�v�Ƃ�����̂��Ƃ��ނ̒��ɂ����đΗ����_���I�Ȗ��������܂�A���������Ȃ����߂Ɋ�������o���B�a�C�Ƃ����}�C�i�X�̊����y��ɂ��āA��������Â���Ƃ����v���X�̊�����܂��B�����Ɏ��Ƃ����v���X�̊����������Ƃ��A�ނ̒��ł��̓�̃v���X����͖������邱�ƂɂȂ�̂��B�����ɘ_��������A���NJ���̋���ɂ���ĕ��������肵�悤�Ƃ���B�����Ŏ������ݏo���v���X�̊���a�C�������Ƃ����v���X�̊���ɏ����āA�ނ͎��Ɏ��L���̂ł���B

�Ȃɐ��~���ꂽ���A�ނ̎v�l�̒��ɂ́u�ȁv�Ƃ������Ƃ������B����ɔ����āA���̍Ȃɑ��ĕ����Ă�������܂ł̎v�����A������B�����ɔނ̍Ȃɑ��銴����ݏo�����B���ꂪ�v���X�̊���ł������Ȃ�A�܂�ނɂƂ��Ă悫�Ȃł������Ȃ�A�ނ̎v�l�͍Ȃɑ���v���X�u���̂��߂ɁA���ƌ����v���X�̎v�l�͎�߂���B�t�ɍȂ��}�C�i�X�ł������Ȃ�A�ނ̎��ɑ���v�l�͂���ɋ��߂��邾�낤�B���̂悤�Ɋ���ɂ��v�l�͘_���Ƃ��Ă͔j�]���Ă��邯��ǂ��A����ł��Ȃ������t�ɂ��v�l�ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��̂ł���B�����v�l�̗��������ɔC���Ă���ɉ߂��Ȃ��̂ł���B

�������̊ϓ_���猾���Ȃ�A�_���I�v�l�Ƃ����ǂ�����̓y�䖳�����Ă͍l�����Ȃ����������Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ犴��͔F���̒��ɕs���Ɍ����v�f�ł���A�X�ɘ_���͔F���������Đ��܂�邱�Ƃ͂Ȃ�����ł���B�����_���I�v�l�́A���̊�������t�ɂ���Ė������Ă���ׂɂ��̊���\�ɏo�邱�Ƃ��Ȃ������̎��ł���B

���̂��Ƃ�}������Ǝ��̂悤�ɂȂ�

�������Č���Ζ��炩�Ɋ���I�Ȏv�l�͗��O�v�l�Ɠ����`�Ԃ�����Ă��邱�Ƃ�������ł��낤�B

���������Ă����ł�����I�v�l�̋��\�����w�E���邱�Ƃ��ł���̂ł���B����I�v�l�͎�����o�������̐��E�A���Ȃ킿����Ԃ̒��Ő��ݏo���ꂽ����̑Η��▵���ɂ���Ę_�������������v�l�Ȃ̂ł���B

�_�������������Ƃ����ǂ��A�����ɐ��܂�Ă��銴��I�v�l�ɑ��鎩�o�͂���B�ނ͎����ʼn������悤�Ƃ��Ă���̂��m���Ă���̂��B�m���Ă��邩�炱�������ݏo���A���Ȃ��܂�����ė���̂ł���B�ނɂ��Ă݂�A���ÂƎ��Ƃ�����̌��t�ɍ����I�ȉ����������Ȃ�����A���̊����Ɣ��Ȃ͏�ɔނ��ꂵ�߂邱�ƂɂȂ邾�낤�B

���Η�����T�O���Ɏ��������鎖�͌��ǎ������Ă��܂��̂ł���B��������͊���\����������ė��Ȃ��B

���邢�͂��̋�Y���甲���o�����߂ɁA�v�l���̂��̂��������Ƃ��邾�낤�B����Ȃ��Ƃ͖Y���B���Ȃ킿�v�l�����o����ǂ����Ƃ����Ƃ��邾�낤�B

���̂悤�Ȏ���ŁA����I�v�l�͂₪�Ď��̐߂ŏq�ׂ閳���o�̎v�l�ւƐg�𗎂Ƃ��čs���\���������Ă���̂��B����I�v�l�͑�O�̎v�l�`�ԁA���Ȃ킿�g�̓I�v�l�ɂȂ����čs��������ɂȂ��Ă���̂ł���B�g�̓I�v�l�ɂ��Ă͌�ŏq�ׂ邱�ƂɂȂ邾�낤�B

�Ƃ����ꊴ��I�v�l�͂��̂悤�ɁA��O�v�l�̘g�̒��ōł�����̈ʒu�ɂ����āA�g�̓I�v�l�ƂȂ����Ă���ƍl���邱�Ƃ��o����̂ł���B

�i�_��I�v�l�E�@���I�v�l�j

�_���̔j�]���A����I�v�l�͊�������̂܂����o�����Ő��藧���Ă����̂ɑ��āA�_��I�v�l�͂��̔j�]���̂��̂��u���b�N�{�b�N�X�ɕ����߂邱�Ƃʼn������悤�Ƃ���v�l�ł���ƌ�����B�����o���Ȃ��o�����⌻�ۂ�_�̗͂ƍl���邱�Ƃł���ȏ�̖₢�����𒆒f���A���ꎩ�g��^���Ƃ��ė������悤�Ƃ���B��������͐_��I�v�l�ƌĂт����B

�_���̔j�]���A�_�����H�v���đU���Ƃ���J�͂̑���ɐV���Ȍ��t�����o���A���ꎩ�̂��ۂ��ƂƂ炦�悤�Ƃ��邱�̍l���̔w�i�ɂ́A���炩�Ɋ���I�v�l�ɂ͂Ȃ��A�������E�F���ւ̈ӎu���F�߂���B�����Ă��̍ł��������̏��ɁA�@���I�ƌĂׂ�v�l�`�Ԃ�����B

���̎����ɂ����ẮA�v�l�ɑ��鋭�����o�������āA�����̑��݂���铹��T����������Ɍ��������낤�B

���_���̒��ɂ����Ă��A�����̈Ⴂ�͂���B�����܂Ő_��Njy���悤�Ƃ���҂ƁA�_�������ӐM����҂Ƃ̊Ԃɂ͖��炩�ɑ傫�Ȏ����̈Ⴂ������̂ł���B

�O�҂ɂ͐l���ɑ���\���I�ȓ����������F�߂��邪�A��҂Ɏ����Ă͎I�ȑԓx�����Ȃ��B

�I�ȑԓx�Ƃ́A���̏@���I�v�l�������^������܂܂Ɏ���Ă���ɉ߂��Ȃ��̂ł����āA�K�����������Ɏ��犴���̌�������݂����Ă����ł͂Ȃ��B��������ނ���A�_�ƌ������Ƃ�P�Ɍ��t�Ƃ��ĂƂ炦�Ă��鎟���ł����āA�����ɂ��܂����\����������Ă���B���͂����ɂ�����@���c�̂̋�������B�_�̖��ɂ����ĎE������ݍ����l�X�͂܂��ɁA���̋��\�ɂ���Ė|�M����Ă���̂ł���B

�_�Ƃ͎��݂��̂��̂ł���B�����Ă��̐��Ɏ��B�����S�ɕ`���o����悤�Ȑ_�Ȃǂ͑��݂��Ȃ��B�܂��ɐ_�́A��X�̑z���͂��͂��͈͂��͂邩�ɉz���Ă���B

���B�͎l���������͂邩�ɑ傫�Ȑ��E�A���Ȃ킿�����F���̔F���ɐ����������A���������́A�̂��Ă�Ă�n�F���ɂ��Ă����݂ɑ��đ����ł��o������̂ł͂Ȃ��B

�@���݁��_�́A�����Ă��Ƃł͌����\���Ȃ��S��̐��E�ƌ�����̂ł���B

�Ƃ���ŁA���̐_���C���[�W���悤�Ƃ���A�u���v�Ƃ����ϔO���ɖc��܂��čs���ƍl��������B

�u���v�Ƃ͂��̑̂Ƃ��̓��ʂ��Ӗ����A���̊O���̐��E�͑��҂Ƃ��Ĕ��f�����B�u���v�Ƃ����ϔO�͕��ʂ����܂łŁA�Ⴆ�Ύ��������Ă���֎q�����܂߂Ď��Ƃ͍l���Ȃ����낤�B

�����������ŁA���̊ϔO�̂����Ă���̈���ɍL���čs���̂��B���̈֎q�����ł���B�Ƃ���n�����ł���B�n������͌n�����ł���B���̂悤�Ɂu���v�������Ƃ�����̑̂���F���̑傫���ɂ܂ʼn������A����ɖ����Ɏ����g�債�čs�����Ƃ��A�����Ɍo������u���v�̊��o���ł��_�ɋ߂����낤�B���̂Ƃ����͂܂��ɑS��Ƃ��č݂�B���݁��_�Ƃ͂܂��ɂ��̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł���B

���̌��t�ł͂Ƃ炦��Ȃ����݂�_�Ƃ������t�ōς܂��悤�Ƃ���̂��_��I�v�l�Ȃ̂ł���B

���������̐_��P�Ȃ錾�t�Ƃ��Ď��A�Ⴆ�ΐ_��l�Ԃ̌`�������悤�ȁA�������ȒP�̂Ƃ��Ďv���`���Ă��܂��Ƃ���ɎI�ȑԓx������B�@���̑��������lj��炩�̋������q�Ɋׂ��Ă��܂��̂͂��̂��߂��낤�B�_�ƌ������t���w���������̂�̌������Ȃ��ȏ�A���̎I�ȏ@���I�v�l�����\�ƌ������Ȃ��̂ł���B

���B�ɂƂ��Č��t�͏�ɉ������w���������̂Ƃ��ė��������B���ƌ����Ύ��𐢊E����藣���ē��̒��ɕ`���o�����Ƃ��o����B���邢�͋�C�Ƃ����悤�ȖڂɌ����Ȃ����̂ł����Ă��A��������炩�̌`�Ŏ���Ԃɕ`���o�����Ƃ��o����̂ł���B

���Ƃ���͌n�F���ł����Ă��A���B�͎���Ԃɂ��̉F�����������o���Ă��ꂪ��͂��ƍl���邱�Ƃ��o����B�l�Ԃ̑z���͂͂��ꂮ�炢�ɂ͏\���ɍL���čs�����Ƃ��o����B�����Ă����炭�l�͂��̂悤�ȗ����̎d���Ɋ���Ă��܂��Ă���̂��B

�ǂ�Ȃ��̂ł��A���t���g���Ύ���Ԃɕ`���o������̂Ǝv������ł��܂��Ă���B���邢�͋t�Ɍ��t���Ȃ���Ύ���Ԃɉ����`���o�����A����𗝉����邱�Ƃ��o���Ȃ��Ǝv������ł���̂��낤�B

���������Ă��̂��߂ɁA���悻����Ԃł͂Ƃ炦��Ȃ����݂�_�ƕ\������̂ł��邪�A���̐_�����t�Ƃ��ē�����ۂ�A���B�͎���Ԃɏ����Ȑ_���o��������̂ł���B����ł͌��ǎ���Ԃ̒��Ɏ��܂��Ă��܂����Ƃ��Ă̐_�ɂ��Ƃ��߂Ă��܂��̂ł���B�ڂɂ͌����Ȃ����A�_�͂ǂ����ɂ��Ď��B��������Ă���ƌ����l�����͂܂��ɂ��̂��Ƃ��Ӗ����Ă���B���̂悤�ȏ@���I�ȍl�����͂��ׂċ��\�ƌ���˂Ȃ�Ȃ����낤�B�����炱���l���E�����E��j�čs���Ă��A�_�̖��ɂ����Đ�����������ƌ����悤�ȋ����Ȏv�z�����R�̂��Ƃ��Ɍ���Ă���̂ł���B

���ꂪ�����^�����̂��̂������\���Ă���̂Ȃ�A���R�̒��a�𗐂��悤�ȍl���͈�؏o�ė��Ȃ��͂��ł��낤�B�Ȃ��Ȃ�A���E��j��s�ׂ͌��ǎ����Ŏ����������鎖�ɊO�Ȃ�Ȃ�����ł���B�_���v�l����ƌ������Ƃ́A�����Ă�������t�Ƃ��ĂƂ炦�鎖�ł͂Ȃ��B����������̌��t�ɂ���Ďw�������ꂽ���݂̒��ɍs�����Ƃ���ӎu���K�v�Ȃ̂ł���B���̂Ƃ��l�͐_��I�v�l���ł��������ő̌����Ă��邱�ƂɂȂ�B�����Ă�����z�����Ƃ��A

�l�͎��o�̐��E����o���ւƎ���ł��낤�B���Ȃ킿�����ɂ��v�l�̐��E�܂�v�_���v�l�̒��ɓ����čs���̂ł���B

�×���艽�l���̏@���҂����̒n�_���z�����B�����Ă��̑̌������ꂼ��̕��@�ŕ\�����A�㐢�ɓ`���Ă���̂ł���B�����́A�\����̈Ⴂ�����ŁA�`���悤�Ƃ��Ă���{���͓������̂��Ǝ��͍l����B

�i�����I�v�l�E�|�p�I�v�l�j

��O�v�l�ł���ɕt�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͊����I�v�l�ł���B�����I�v�l�̍ł������ʒu�Ɏ��͌|�p�������B

�Ƃ���Ŋ����ƌ������t�������������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�ƌ����̂����͂����ň�ʂɎg���Ă���̂Ƃ͏���������Ӗ��Ŋ����Ƃ������t���g���Ă��邩��ł���B

���͊������A���o���ꂽ���o�Ƃ����Ӗ��łƂ炦��B

���B�͐���������ɊO�E����̎h�����Ă���B�܂��̓��ɂ����ẮA�����̊������G�l���M�[�̔g���������N�����Ă���B������Ƃ������Ƃ͂��̂悤�ɁA�g�̂̓��O�ł̂���݂Ȃ��^���ł��邪�A����ɉ����Ċ��o��������B

���_���̊��o�ɘA�����Ċ����~�]�����܂�A���G�ȐS�̐��E�����グ��̂����A���͂��̐��E�̂����A���o���Ė��m�ȔF���̓��Ɏ��グ��ꂽ�����������ƌĂԂ̂ł���B���������āA���o����Ȃ����o�̐��E�������o�ƌĂ�Ŋ����Ƌ�ʂ���B

���Ƃ��Ύ��o���Ƃ��Ă݂��Ƃ��A���B�͖ڂ��J���Ă���Ԓ����������Ă���͂��ł���B���������̎��o���Ԓf�����F�����Ă��邩�ƌ����Δۂƌ��������Ȃ����낤�B

���A�ڂ��J�����Ƃ��悤�B�Ƃ���ɐ��E�����������ė��Ď��o���h������B�l�X�ȊŔ̗������ԊX���݂������Ă���B���͐l�ʂ�̑����X�H�ɗ����Ă���̂ł���B���̂Ƃ����������ړI�̌�����T���Ă���̂Ȃ�A�h�����ꂽ���o�̒�����r����ŔȂǂ��I��F���ɂ̂ڂ邾�낤�B����Ǝ��o�̒��̑��̗̈�͖����o�̐��E�ɉ�������鎖�ɂȂ�B���Ȃ킿�����o�̂܂~�܂�B���Ƃ����̎��A���̖ڂɒʂ肪����l�X��H��̐��낪�f���Ă����Ƃ��Ă��A�����̎��o�͔F������鎖�Ȃ������o�̂܂����čs���̂ł���B

���邢�͎d���ɔ�ꂽ���̐S�ɂӂƎ��R�ɗ����Ԃ肽���~�����o�Ă���A���͈�u�X�H�̕��������A����ɑ������ɖڂ������邩���m��Ȃ��B����Ƃ��̂Ƃ����o����I���̂͂����ɂ��鎩�R�̑����ł����āA�r����G���Ȃǂ͌����o�̂܂ܖ����o�̐��E�ɏ�������B

���̂悤�Ɏ��B�͓���A���ӂ��悤�Ȏ��o�̗ʂ������Ȃ���A�����F�����Ď��o�̐��E�ɕ\���̂͂ق�̋͂����ƌ����Ă������낤�B�قƂ�ǂ̊��o�͖����o�̂܂~�܂��Ă���̂ł����

���o�̒����牽��I�Ԃ̂��͂��̐l�ɂ��B�����Ƃ͂܂��ɂ��̂悤�Ɏ��o���ꂽ���o�̐��E�Ƃ���ɔ��������~�����w���̂ł���B�������A�����A����̊�����̂��́A�܂��ɂ��̐l�̊����ɂ��̂��B

���Ă��̊����͌����܂ł��Ȃ����t�ȑO�̑̌��Ɋ�Â����E�ł���A���B�͂������炱�̑̌������t�ɕϊ����ĕ\�������݂�B

�@������Ĉ�u���������ꂽ�悤�Ȉ������o����B��������ꂢ���Ƃ��A�C���������Ƃ������悤�ɁA�ł��ӂ��킵�����t�ɒu�������Ďv�l���A�\������̂ł���B����𗝔O�v�l�ƌĂB

�@���������ہA���B�͂��̌��t�̑O�ɁA�����ł��̂��l���Ă���̂ł���B��߂Ă����Ƃ肵�Ă���B���̂Ƃ��l�͌��t�ȂǕs�K�v�łނ���ז����Ɗ����邾�낤�B����Ȃ��̂Ɍ��肳��Ȃ������Ƒ傫�Ȉ��炩�Ȑ��E�������Ɍ��Ă���̂ł���B����͂܂��Ɏ��o���ꂽ���o�̐��E�A���邢�͔F�����ꂽ�̊��̎v�l�ł���B

�@���͂���������I�v�l�ƌĂԂ̂��B

�@�����Ƃ͎��o���ꂽ���o�̂��Ƃł���A����ɔ����ċN���銴���~���̑��̂Ƃ��ĂƂ炦�邱�Ƃ��o����B�܂��Ɋ����͎��B�̓���I�Ȋ��o�ƐS�̐��E�����o���Ă���ƌ����Ă����̂ł���B

�@���̂Ƃ��늴���I�v�l�͎��B�̓��퐶���̒��ŁA�ł��傫�ȗ̈���߂Ă���ƍl������̂ł���B����͘_���v�l�̔w��ɂ����āA��ɂ��̎v�l�̗�����x���Ă���ƌ����Ă������ł��낤�B

�@�Ƃ���Ŋ����I�v�l�̎����������Ȃ��čs���ɂ�āA�����ő̌�����鎖���́A����Ɍ��t�ŕ\�����邱�Ƃ�����Ȃ��Ă���B�����܂ł��Ȃ�����́A���t�����肳�ꂽ�Ӗ��Â������邽�߂Ȃ̂ł���B�����ł��̂��l����ƌ����̂́A�^�������̂܂ܑ̌����Ă���ƌ����Ă������̂ł��邪�A��������t�Ō����\�����Ƃ���ɂ��̐^���͌��t�ɂ���Đ�������Ă��܂��̂ł���A���̊i���͍L�����čs������ł���B

�@�����Ř_���v�l��r�����悤�Ƃ��闬�ꂪ���܂��B�|�p���_�����z���悤�Ƃ��闝�R�͂����ɂ���̂ł���B������������߂���ƌ����̂́A���o�ɑ��鎩�o��p���[�܂鎖���Ӗ����Ă���B�@���o�͎����̐g�̂��F���ƂȂ����Ă��邻�̐ړ_����n�܂��Ă���Ǝ��͍l���邪�A���o�����̂悤�Ȑg�̂̌��n�ɂ܂ŋy�Ƃ����̊����͍ō��̂��̂ƂȂ�A���̂Ƃ����B�͉F���Ƌ��ɂ��邽����̑��݂ł��邱�ƂɋC�Â��̂ł���B

�@�Ƃ����ꊴ�o�ɑ��鎩�o��p���L���鎖�Ŋ����͍��߂��čs�����낤�B�l�͎��݂Ƃ��Đ����Ă���B���̓��I�ȑ̌������o��ʂ��Ď��o�����̂ł���B

�@�Ƃ��낪�܂�����Ől�Ԃ͂��̑̌���F�����A�\�����悤�Ǝ��݂�B�����Ɍ��t�����܂�_���v�l�����B���čs���̂��B�_���͂��������݂ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��B����͂ǂ��܂ōs���Ă����݂̐����ł����Ȃ�����ł���B

�@�����Ɋ����I�v�l�Ƙ_���v�l�̑傫�ȈႢ������B�������������[�܂�ΐ[�܂邾���A���t�ɂ������͓���Ȃ�B�_���v�l��i�߂���ꂾ���Ŏ��݂͕s���R�ɘc��ł��܂����낤�B

�@�����I�v�l�����܂�A�K�R�I�ɐl�͂��̖��ɒ��ʂ���悤�ɂȂ�B�����łȂ�ׂ��_���v�l������ĕ������l����悤�ɂȂ�̂ł���B�����Ɍ|�p�I�v�l������ƌ����悤�B

�@���͂��̌|�p�I�v�l��_��I�v�l�Ƃقړ������x���ōl����B�����傫���Ⴄ�Ƃ���͌|�p�I�v�l�̕������I�ŌǍ��̎v�l�̈�ɓ���₷���Ƃ������ł��낤�B���_����ɂ͈ȉ��̂悤�ȗ��R������B

�@�_��I�v�l�́A��{�I�ɂ͌��t���g�����v�l�`�Ԃ���������A�|�p�I�v�l�͊��S�Ɍ��t����������悤�Ƃ���v�l�ƌ����邩��ł���B���_���t���g���|�p�����邪�A���̏ꍇ�A���t�͉�ƂɂƂ��Ă̊G�̋�̂悤�Ȃ��̂Ƃ��Ďg����B�܂茾�t�̂������𗘗p���Ȃ���A�����ɓƎ��̈Ӗ��Â�������̂ł���B

�@���t�̑���Ɍ|�p�Ƃ͎��琶�ݏo�����l�X�ȕ\����i��p����B���̕\����i�ɂ͌��t�̂悤�ɎЉ�I�ɐ��ꂽ���͉̂����Ȃ��̂��B

�@�����t���猾�����̌|�p�Ƃɂ���č��o���ꂽ�\���́A�ޓƎ��̑n���ł����āA�����ċ��L�o������̂ł͂Ȃ��B�Ƃ������邾�낤�B���t�̐��E���猩��A���̕\����i�ɂ��v�l�̓`�B�͂قƂ�Ǖs�\�̂悤�Ɏv����̂������ł���B

�@���������t�Ƃ��������k��E���̂Ă邱�ƂŁA��Ƃ͎���̓��I���E�����R�ɕ\������Ƃ����͂�g�ɂ��鎖���o����̂ł���B�@���̍l���ł́A���̂��Ƃ͔��ɏd�v�ȈӖ����܂�ł���B�l�͂�������V���Ȑl�ԑ��݂Ƃ��ẴX�e�b�v�ނ̂ł���B

�Љ�A���t���������T�O�̂��߂ɂ�����߂ɂ��ꂽ�l�X�́A���̗͂ɂ���Ă��̊����̊ϔO��ł��j���čs���\����̂��B

������ϔO�͒m��ʊԂɎ������`����čs���A����Η��̊k�̂悤�Ȃ��̂ł���B�����ė��O�v�l�͂��̊k�ɒ��菄�炳�ꂽ�I���Ȓm�I�l�b�g���[�N�ł���B

�@���̈���Ől�Ԃ͂��̊k��ł��j���ĐV���Ȑ�����a�������邾���̗͂������Ă���B���̊k��j���ďo�ė����V���̐l�Ԃ̎v�l�͂܂��ɂ��̌|�p�I�v�l�̉�������ɂ���̂ł���B

�@���_�A����̌|�p�Ƃ����ׂĂ��̕����ɐi��ł���Ƃ͌����������Ƃ��낪����B

�@�Ⴆ�ΊG��Ɍ���A�ʎ��悩��S�ۉ�A��ۉ悩�璊�ۉ�A����ɂ̓L�����o�X���̂��̂�ے肷��G��ƌ����悤�ɁA�\����i�͌���̉�������Ƃ߂ĕϑJ���ė����̂ł��邪�A���������܂��|�p�͐l�ԑ��݂̊j�S�ɍs�������Ă͂��Ȃ��̂ł���B

�@���̎�ȗ��R�͕\����i�ɂ���B�l�X�Ȍ`�Ō|�p�Ƃ͗��̊k��ł��j���ė������A�����ɐ��܂�o�����̂́A���x�͎����̕\����i�ƌ����k�����Ă����̂ł���B�����������̌|�p�Ƃ͂����Ŏ~�܂��Ă���ƌ����̂����낤�B

�@�\����i����ɂ��Ă������A�v�l�͊��S�Ɍl�̒��ɕ����ꂽ�܂܂ł���B����ǂ������̍��o�����\����i�Ɍ��t�̂悤�ȋ��L�����Ȃ��͓̂��R�̎��ł��邽�߂ɁA��Ƃ͂���ȏ�Njy���Ȃ��ƌ����̂����ԂȂ̂����m��Ȃ��B

�@�������Ȃ���|�p�̉^���͌����Ă����ŏI���Ȃ��ł��낤�B�Ȃ��Ȃ�|�p�Ƃ͎����̊����I�v�l�𑼂ɓ`���邱�Ƃ��o���Ȃ��ׂɑ��ς�炸�ǓƊ���@����Ȃ�����ł����

�Ƃ��낪�|�p�����߂���ƁA���̌ǓƊ��͂���Ɏ����̐[���Ƃ���ƌW���Ǎ����ւƔ��W���čs���̂ł���B�����Ă₪�ẮA����̕\����i�����ł��j��Ȃ���Ȃ�Ȃ��n�_���K������ė���ł��낤�B

�Ȃ��Ȃ�|�p�I�ȕ\����i�Ƃ͌����A���ꂪ���\�ł��鎖�ɂ͕ς�肪�Ȃ�����ł���B���_���t�����������Ƃ����Ӗ��͑傫�����A�ˑR�Ƃ��Ė��͎c���ꂽ�܂܂Ȃ̂ł���B

�@���̎�i�͌��t�̂悤�ɎЉ�L�̂��̂ł͂Ȃ��A�ɂ߂Čl�I�Ȃ��̂ł��邽�߂ɁA�|�p�Ƃ͎��R�ɓ��ʂ̐��E�ɓ����čs�����Ƃ��o����B�|�p�I�v�l�ɂ���Đl�X�́A���R�ɁA���t�̘g����͂ݏo�������傫�Ȑ��E�������n�߂�B���t����������邱�ƂŐl�͖{�����玝���Ă��鎩�R�ɋC�Â��̂ł���B

�@���������Ƃ����t���������ꂽ�ƌ����Ă��A���̕\����i���̂��̂ɕ߂炦���Ă������́A�\����i�͌��t�Ɠ��������Ɏ~�܂�̂ł���B���̕\����i���ז������Ďv�l�����݂̒��ɓ����čs�����Ƃ͂Ȃ��̂��B

�@�|�p�Ƃ͎��s������J��Ԃ��Ȃ���₪�Ă��̂��Ƃ�m��悤�ɂȂ�B���Ȃ킿�|�p�͕\���Z�p�����ł͐������Ȃ����Ƃ𗝉�����̂��B�����čX�ɂ��̐��ڎw�����̂������A�₪�Ă����ɉ����̂����������ꂽ���g�̐��E���A���Ȃ킿���R�̐��E�ƗZ�������P�Ȃ鑶�݂Ƃ��Ă̎��g������̂ł���B

�@�D�ꂽ�|�p�Ƃ͂����Ɏ��݂��_�Ԍ���B�����ɋN�����Ă���|�p�I�v�l�͎��݂��̂��̂Ƃ��Ă̑̌��ƂȂ�̂��B

�@���̐��E�͐_�ƍ��v����B�����ɑ��݂���|�p�́A���͂�\����i����Ȃ��B�\�����悤�Ƃ����s�ׂ��ӗ~�������ɂ͂Ȃ��B�����Ă��̎҂̎��݂��̂��̂��|�p�ƂȂ�̂ł���B����̂܂܂ɐ����邱�ƂŎ��R�ɐ��ݏo�����G��S�́A����������ɍ炭�Ԃ̂悤�ɐL�т₩�ɍ炫�ւ邾�낤�B���ݑ��|�p�Ƃ����n�_�ł���B�����Ɋ����v�l�̋ɒn������̂��B

�@�@���Ƃ͐_�̐��E�����߂邱�ƂŎ��݂ɂ߂��荇���A�|�p�Ƃ͎��Ȃ̐��E�����߂邱�ƂŎ��݂ɂ��ǂ蒅���B���̂�����̓���i��ł��A���݂ɂ��ǂ蒅�������̎��ɂ́A���t�ɑ������̂��͎̂̂ċ����Ă���B���Ȃł������̗�O�ł͂Ȃ��̂ł���B

�@���݂͂����̌����鎖�ɂ���Ă��������o���Ȃ��B�����Ő��܂��v�l�͂��͂⌾�t�ł����̂ǂ�ȕ\����i�ł���蓾�Ȃ����Ƃ�m��̂ł���B

������ɂ���A�@���I�v�l�ɂ��Ă��|�p�I�v�l�ɂ��Ă��A���̍ł����������Ɏ�������ɖv�_���v�l�ւ̐��E���J���Ă���̂ł���B���̖v�_���v�l�͎��ɏq�ׂ�B

���łɌ����A�����o�̊��o���Ȃ킿�����o�ɂ��v�l�͌�Ŏ��グ��g�̓I�v�l�̗̈�ɓ����čs�����ƂɂȂ�B�t�ɂ܂������v�l�͊o�����邱�Ƃɂ���Ďv�l�̎����Ƃ��čł������v�_���v�l�Ɏ���B�܂芴�o�͐g�̓I�v�l�Ƃ����ł��Ⴂ��������A�ł������v�_���v�l�̎����Ɏ���܂ł́A���ꂼ��̎v�l�̗v�f�Ƃ��Ĉʒu�t������̂ł���B�@�����܂ł��Ȃ����o�͉F���̍����ł���ӎ����琶�ݏo���ꂽ���̂ł���A��̘_���́A�v�l�����̊��o��y��ɂ��Đ��藧���Ă��鎖����Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@����܂Ō��ė����悤�ɁA�v�l�͋��\�����o�����A���̎v�l���̂͂��̂悤�Ɋ��o�ɂ���Ċт���A�F���ƈ�̂ɂȂ��Ă���̂ł���B�����ɂ͎��݂�����B

�@�A�v�_���v�l

�@�@�i�����E�F���ӎ��j

�@��O�v�l�̒��ł��A�_���ł͕\�������Ȃ��v�l��v�_���v�l�ƌĂڂ��B

�@�v�l�������Ă���ɂ�������炸������ǂ��\�����Ă����̂�������Ȃ��ƌ����̌��͒N���������Ă���B���̒��̂����炩�͒m���s���̂��߂ɂ��̍l����_���ő�ُo���Ȃ��ƌ������Ƃ����邾�낤�B�܂����̒��̂����炩�́A�����̎v��������Ɏ����Ȃ��炻��������\�����t���Ȃ��Ƃ�����������B�����čł��܂�ɂ͐^���ڑ̌����Ă���悤�Ȏv�l�����݂���B

�@���x�����ė����悤�ɁA���Ƃ͎��݂���ꕔ��������ė������̂ł����āA����͌����Ď��݂��̂��̂ł͂Ȃ������B���Ƃɂ���đg�ݗ��Ă�ꂽ�v�l�͂��̈Ӗ��ł��ׂċ��\�ł���Ǝ��͎咣����̂����A����͍l���Ă�����e���̂��Ƃ͎��݂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł������B�i�Ԃ̂��Ƃ��l���Ă��A�l���̒��̉Ԃ͎��݂ł͂Ȃ��j

�@�������܂�ɂ́A������z����v�l�����݂���̂ł���B���ꂪ�����ł���B

�@�����ɂ��Ă͂���܂ʼn��x���q�ׂė������A���t����Ȃ��Œ��ڎ��݂������Ă���B����͎��݂�S��Ƃ��ĂƂ炦�闝���ł���A�v�l�ƌ������͎��݂��̂��̂ɓ����čs�����ł���B���݂Ƃ��Ắu���v�ɋC�Â����Ƃ��Ȃ킿�o�����邱�Ƃł���B

�@�@���Ō�����肪���̎����ɓ����邾�낤�B

�@���������_�A�����͂��̊o���̐��E�ւ̓�����ɉ߂��Ȃ��B�����Ă��̌������ɂ��[���v�_���v�l�̐��E���L����̂��B

�@���_���̎v�l�͎��B�̓���̂��̂ł͂Ȃ��B���͂��ꂪ�\���ƍl���邪�A�_���v�l�Ɋ��ꂽ���B��������̂ĂĖv�_���v�l�ɓ���̂͗e�ՂłȂ��̂������ł��낤�B

�@����Ŏ߉ނ�L���X�g�̂悤�Ɋo�������l�X�̏o�����������Ǝ��͎v���̂ł���B

�@�Ƃ���Ŏ��B���܂�ɑ̌�����v�_���v�l������B����͂Ђ�߂��ƌĂ����̂ŁA�����̈�ł���B

�@��������l�������Ă��āA�_�����s���l�܂����Ƃ��A�����̂��������łЂ�߂����N����A������������B����ȗ�͊�����邪�A���̂Ђ�߂��͘_���ւ̎��������邫�������Ŋɂ݁A�v�l���u�ԁA���ڎ��݂ɐG��鎖�ɂ���ċN������̂ƍl������B

�@�Ђ�߂��͂��̂悤�ɏu�ԓI�Ɍ���钼���ł���B���̒��������\�̒��ɐ�����l�Ԃ����݂̒��Ɉ�������铭�������Ă���̂��B�@���ہA�_���i���Ƃj�ɂ͌��E������ �B���B�͂��̘_�����g���Đ��E�����ɂ߂悤�Ƃ��邪�A���R�̂��ƂȂ��炻�̎��݂͌��E���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B���̂Ƃ��_���̊O�ɏo�Ď��݂����ޓ���������̂������Ȃ̂ł���B�����Đl�Ԃ͂��̒����̂��^����_�����g���Č����\���H�v������B�������ĉ�X�͈�������݂̒��ɔF�����鐢�E���L���čs���̂ł���B�����ɉȊw�╶���̔��B���čs���d�v�ȗv��������̂��B

�@��{�̖ɗႦ��A�_���͖̒��S�𐬂��ؕ��ɂ�����A�����͖̐����_�ɂ�����B�l�ԎЉ�͂܂��ɂ��̖���������悤�ɊO�֊O�ւƐ��E���L���čs���̂ł���B

�@�����͎��݂̐��E�ڗ�������v�l�ł���B��Ɍ����@���I�v�l�͂��̎��݂�_�Ƃ������t�ɒu�������Ďv�l��g�ݗ��Ăčs�����A�v�l�����^���Ɍ��������Ƃ���ƁA�K�R�I�ɂ��̐_�ƌ������݂ɑ���Ƃ炦�����ς���Ă���B

�@�܂�A�_�����t�Ƃ��ĂƂ炦�鎟������_�Ƃ������t�̎w���������̂ւƈӎ��̌������Ώۂ��ς���Ă���B���̕����͖��炩�Ɍ��t����n�܂�A�₪�Č��t�̎w���������̂��̂��̂Ɍ������B�����Ă��ɂ͌��t���̂��̂��z����n�_�ɂ���Ă���̂ł���B

���邢�͊����I�v�l�ɂ��Č����A���t���������ꂽ��莩�R�Ȑ��E��B�l�͂��̒��Ŏ����̓��ɋN�����Ă��銴�������̂܂ܑ̌����A���E��F������̂ł���B

�@����������ł��A�����ɂ͂����炩�Ȃ�Ƃ����݂���̋���������B����͎��݂��̂��̂Ƃ͌����Ȃ��̂ł���B

�@���B�����݂��̂��̂ɗ����������Ƃ��A�����ɂ͎��݂ƔF���̊Ԃɂ��������̌��Ԃ��Ȃ��B�����ł͎��݂��F���ł���A�F���������݂ł���悤�Ȋ��S�Ɉ�̂ƂȂ������݂Ɏ���̂ł���B

�@������̋L�q�ɂ͊ԈႢ������B���̂Ƃ���͎��݂ƔF������̂ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A�F�����̂��̂���������̂ł���B

�F���́A���Ƃ̊W�ŔF���Ώۂ𗝉����邱�Ƃł��������A���̎��Ƃ������݂����݂̒��ɏ����Ă��܂��̂ł���B�����ɂ���͎̂��Ƃ̊W�ł͂Ȃ��A�������݂��̂��̂ƂȂ�̂��B

�@�܂�v�_���v�l�ɂ����ẮA�F����̂��̂��̂������Ȃ��Ă��܂��̂ł���B���������Ă����ł́A����ԂƂ������E�����݂��Ȃ��Ȃ�B�����ɂ͂�������Ԃ݂̂̐��E���������ł���B�@�F����̂̂��Ȃ��v�l�ȂǂƂ����̂́A�v�l�Ƃ͔F�߂����������m��Ȃ����A���͂����Ă�����A�l�Ԃ��B���鎖�̂ł���ō��̎v�l�ƌ��Ȃ��B

�@�v�_���v�l�ɂ���āA�l�͎���Ԃz������ԂɎ���B���������ۂɂ͌���ԂɎ���̂ł͂Ȃ��B���B�͊��ɂ��Ƃ��Ƃ������Ԃɂ������̂ł���B��������Ԃ��������邱�Ƃɂ���Č���Ԃ������ė����Ƃ����ɂ����Ȃ��B

���̌���Ԃ̒��ł́A���B�͂ǂ�����ǂ��܂ł��������ƌ����悤�ȋ�ʂ����S�Ɏ����A�S�Ă���̑��݂ɉ��������B����͂������݂������Ă���̂ł���B

�@���݂͂���܂łɈ�x�����܂ꂽ���Ƃ��Ȃ��A�܂����ʂ��Ƃ��Ȃ��B���Ȃ킿���݂͎n�܂���I�����Ȃ��S��̑��݂Ȃ̂ł���B�@���̎��݂̏�ɔF����̂����܂�A����Ԃ����o���B����͂��邢�͎��݂����閲���ƌ����Ă������낤�B�v�l�̋��\���͂܂��ɂ��̂��Ƃ𗠕t���Ă���̂�������Ȃ��B

�@�������n�߂����݂͂₪�Ă��̖�������߂Ď��݂��̂��̂ɋA���čs���B���̗���̒��ʼn����N�����Ă���̂��낤���B�����ɖڂ����A�����o�����o���o���Ƃ����ӎ��̕ω��ɋC�Â����낤�B

�@�ŏ����݂͂��������̒��ł����߂��Ă���B���̂����߂����ꎩ�̂������Ă���u�����v�����o�Ƃ��Ď��o����悤�ɂȂ�ƁA���ꂪ���ݏo���v���ƂȂ�B���������̖����A�₪�Ă͊o������B�ڊo�߂ɂ���Đl�͎������̂��̂𗝉�����悤�ɂȂ�B

�@���̈�A�̗���́A�����̎��݂Ɍ������Ă��A�₪�Ă��̎��݂����B�̋C�Â��̂��ƂɌ���o�邻�̉ߒ��������Ă���̂ł���B�@�����l���Ă���Ǝ��B�ɂ́A�͂邩���݂��z�������ɋC�Â��Ƃ������݂������Ă���B���̓_�ɂ��Ă͎��͂Ŏ��グ�邱�ƂɂȂ邾�낤�B

�@�Ƃ�����A���̎��݂̖��̉ߒ������A���B�������ǂ��Ă���v�l�̂��ꂼ��̌`�̒��Ɍ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł���B

�@�̂��Ă�Ă�n�F���̍\�����猩��ƁA���̎n�܂�͎��݂̒��ɐl���`���G�l���M�[�̑��������܂ꂽ���_�ƍl������B

�@���̑����̗͂ƉF���̗͂̓����ɂ���āA���������F���̖A�̂悤�ɐ��E���番������`�Ŕ����I�ȉo���オ�����B���ꂪ�l�ł���B���݁��F���Ɛl�̐ړ_�Ɋ��o�����܂�A��������o���邱�ƂŐl�́u���v�����o���čs���B���Ȃ킿�F����̂����܂��̂��B�@�F����͖̂������n�߁A�₪�Ă����Ɏ���Ԃƌ����傫�Ȗ���Ԃ��`���̂ł���B����͂܂��Ɏ��݂̌��閲�ƌ�����ł��낤�B�@�v�l�ɂ���Ė��͂������������Ă��邲�Ƃ��ɓ����o���B����Ԃ͐�������������̂��B

�@�Ƃ��낪���̎v�l���E�Ƃ������鎄��ԂɉB���ꂽ���\���ɋC�Â��n�߂��Ƃ�����l�͊o���̓�����ݎn�߂�B

�@�^�������߂悤�Ƃ���M�ӂ́A�₪�Ė�����葱���Ă���u���v�A���Ȃ킿�F����̂̑��݂ɋC�t���悤�ɂȂ邾�낤�B�^�������߂Ȃ��炵�������̐^������l���������Ă������̂́A�������낤������͎������g�ł������̂��B

�@�����Ɏ����Đl�͊o������B�o���Ƃ͎��݂̖ڊo�߂ł���B�o�������ӎ��͎��݂Ɛ키���Ƃ���߂邾�낤�B�����͎��͎��݂��̂��̂ł������̂�m��A���ɂ͎��݂ɋA���čs�����낤�B�����ɂ͋�Y����ɂ��Ȃ��A�~�]�����������������E�������c�邾�낤�B

�@���S�Ɂu���v�͎����A���݂̂܂܂ɂȂ�B���܂ŗ~�]�Ǝv���Ă������́A���Ƃ��ΐH�~��~�Ȃǂ��A�{���̂Ƃ���͎��݂̈�̂����߂��ł������̂��B��������̗~�]�Ǝv���n�߂Ė������ݏo���ꂽ�̂ł���B

�@�l�͊o���Ɏ����āA���͂��̂��̂ɋ�ʂ�����K�v���Ȃ��Ȃ�B�������琶�܂��v�_���v�l�́A���ʂ͈Ӗ����Ȃ��Ȃ��A�܂��ɖ����ʂ̐��E�Ƃ��Ă̗�������n�܂�B

�@ �v�_���v�l�́A�F����́������̂��̂����݂��Ȃ��v�l�ł���A���������Ďv�l�͂��͂⎄���z�����A���݂��̂��̂̎v�l�Ƃ�������B����Ώ����Ȉӎ��A�o�������ӎ��Ƃ��ė������邱�Ƃ��o���邾�낤�B���̖v�_���v�l�̂��������́A���܂������F���Ƃ̂Ȃ�����������v�l�ł���B����͌���Ύ��̉e���c�����v�_���v�l�Ȃ̂ł���B

�@���邢�͂�����������B���Ȃ킿�����ɂ���ĕ����ꂽ�l�Ƃ��Ă̑��݁A���Ȃ킿�P�Ȃ鑶�݂Ƃ��Ă̊o���ł���B�P�Ȃ鑶�݂ł��鎄�̐g�̂ɐ��܂�銴�o�̑S�ʂɂ킽�鎩�o�Ȃ̂ł���B

�@�v�l�̐����͂₪�Ď��̎����ɓ��B����B���Ȃ킿�������܂߂��F���S�̂Ƃ��Ă̊o���ł���B�����ł͂��͂⎄�͊��S�ɏ��ł��A�i���̖��ƂȂ�B���ꂱ�����F���ӎ��ł���A���B�̏I���_�ƂȂ���̂ł���B

�@�F���ӎ��ւ̊o���ɂ���āA�n�߂Ď��B�͎��������҂ł���������m��B�����ɂ͎����ȊO�̂Ȃɂ��̂����݂��Ȃ��B

�@���B�͂����ɁA�v�l�����܂��O�̖������݂Ƃ͈Ⴄ�傫�Ȋu��������邱�Ƃ��o���邾�낤�B

�@�܂���݂���v�l�����܂�A�o�����Ď��݂ɋA�邱�̓����́A���Ƃ̖؈���ɂȂ�Ƃ����̂ł͂Ȃ��B

�@���݂͎v�l�̉ߒ����ւĂ悤�₭�o������B�o�����Ȃ����݂͂����ł̒���忂��Ɏ~�܂�A�G�l���M�[�̊������J��Ԃ��B�o�����Ȃ�������݂͖����̂܂ܑ��݂��邵���Ȃ��B�o���Ɏ���Ȃ����͉��x�����܂�ς��A�����悤�ȋ�Y���J��Ԃ��ƌ����悤�ȏ@���I�ȍl���́A���̎������������̂��Ǝ��͍l����B

�@���Ď��B�͂��������C�ɉ��~���Ė����̎��݁A���Ȃ킿�v�l�����ݏo�����n�_�ւƖڂ������čs�����B���B�����ǂ��ė����v�l�̂��̓�����Ƃ������ׂ��A���݂̐��E�A�����ɐg�̓I�v�l�����݂���B

�S.�g�̓I�v�l

�@�g�̓I�v�l�͖{���A�v�l�ƌĂтɂ��������o�̗̈�ɂ�����v�l�ł���B�������v�l���G�l���M�[�̔g���Ƃ��ĂƂ炦��Ȃ�A�������܂���A�̎v�l�ł���ƍl���č����x������܂��B

�@�Ƃ���Ŗ����o�̎v�l�̒��ɂ��A���̎����ɂ���Ċ���̌`�ɕ����邱�Ƃ��o����B

���̈���K���ɂ��v�l�ł���B��̎v�l���K�������邱�Ƃɂ���Ė����o�̗̈�ɑމ�����B������K���I�v�l�ƌĂڂ��B

�@��߂ɂ͖����o�̊���ɂ��v�l�ł���B������������͎������g�̑̓��ɐ��܂��u���E�s���v�̉�������ɐ��ݏo�������̂ł������B�g�̓I�u���E�s���v�͎��������݂�����萶�܂�o�Ă���̂ł����āA�܂肻���ɂ͓��R�Ȃ��疳���o�̊�������݂����ł���B�u���E�s���v�͐l�Ԃ����܂��Ɠ����ɑ��݂����̐����𑣂��čs�����̂Ől�Ԃ����藧���{�����̌���Ƃ�������B�����ł���ɕt������v�l��g�̎v�l�Ɩ��t���邱�Ƃɂ��悤�B

�@�O�ɂ͊��o�ɂ��v�l������B�����܂ł��Ȃ�����͑̊����邷�ׂĂ̊��o�ɂ���ē�����̌��Ƃ��Ă̎v�l�ł���B���o���ꂽ���o�������ƌĂ�Ŏ��o����Ȃ����o�Ƌ�ʂ������A�����ł͂܂��ɂ��̖����o�̊��o������B����������o�v�l�ƌĂԁB

�@�����čŌ�ɖ��I�v�l��������B����͎��B����O���Ō��ė��������ɑΉ�����B���Ȃ킿�����ƕs�����̊Ԃɑ��݂��閳���Ƃ����̈�ɂ��v�l�ł���B

�@���͂Ƃ肠�����A���̎l�̎v�l�`�Ԃ��o����B������ȉ����čs�����Ƃɂ��悤�B

�i�K���I�v�l�j

���B�̓�����悭�ώ@���Č���ƁA���o�Ȃ��ɓ����Ă��邱�Ƃ��v���������������ƂɋC�Â����낤

�m���Ɏ��B�̐����̂قƂ�ǂ̕����͏K���ɂ���ē����Ă���B�@�������܂肫�����悤�ɒ��̐��ʂ����A���܂������ԂɐH�������ĉƂ��o��B�����ς��ʌ��i�����Ȃ���E��ɓ�����Ɍ������B���܂������ԂɑގЂ��āA�����������ǂ��ĉƂɋA��B���̐����̃��Y���̒��Ŏ��B�͈�̂ǂ�قǂ̎��o�������Ďv�l�����Ă��邾�낤���B

�@���邢�͓��̒��������̐S�z���ň�t�̂��߁A�J��Ԃ����̐S�z����������ł���B�C�������炢�̊Ԃɂ��w�̃v���b�g�z�[���ɗ����Ă����ƌ����悤�Ȍo���͂�����ł�����B

�@����Ȃ��Ƃ��o����̂́A�Ƃ���w�܂ł̊���e����������ł���B���ꂪ���߂Ă̓��ł������Ƃ���Ȃ�A�ނɓ����S�z�����������Ƃ��Ă��A���ӂ͓����̂ق��Ɍ������ĐS�z���͓�̎��ɂȂ邾�낤�B�����ԈႦ�Ȃ��悤�Ɉ��ڕW���m�F���Ȃ���A�i��ōs���ɈႢ�Ȃ��B�ނ͂��̂��߂ɐS���g���A�v�l�͂��ׂ̈ɒ��Ӑ[�������Ă���͂��ł���B�ނ̎v�l�͌��݂��̏u�Ԃ̎����̍s���ƒ������Ă��āA���m�Ȏ��o�̂������ɗL��B

�@����Ɠ����悤�ɁA���B�͉����ł��ŏ��͒��ӂ��W�������Ă��̎��ɑΉ����A�v�l�����B�����Ă����ɂ͎v�l�ɑ��閾�m�Ȏ��o�����݂��邾�낤�B

�@�������������Ƃ��J��Ԃ��Ƃ��ꂪ�K��������A���̎v�l�ɑ��Ĉ�X���ӂ��Ă��Ȃ��Ă��A���m�ɍs���o����悤�ɂȂ�B�܂�Đ��ōs������悤�ɂȂ�̂ł���B

�@����Ɠ��R�A�v�l�͕ʂ̊S���ƂɌ������o�����낤�B�l�͕����Ȃ���C�ɂ�����d���̂��Ƃ�A������̂��ꂱ����l���n�߂�B�����̏u�Ԃ��������������Ă��邩�͂������̂��ŁA�v�l�͂���Ƃ͖��W�ɓ����n�߁A�l�X�ȋ�z�����炷�̂��B���̂Ƃ������o�̕��ɉ��������v�l���K���I�v�l�ƌĂԂ̂ł���B

�@�����K���I�v�l���v�l�Ƃ��Đ��藧�̂��ǂ����ɂ��ẮA�����c�_���K�v���낤�B

�M���͐ԂŎ~�܂�A�Ői�ށB����͎��B���q���̂��납�狳�����܂ꂽ�Љ�̎�茈�߂ł���B�����Ŏ��B�͓��H������Ă���ƕK���M���@�̑O�Ŕ��f�𔗂���B���Ȃ��Ƃ��M���̐F�f���Ȃ���Έ��S�ɓ��H��������Ƃ͏o���Ȃ����낤�B�Ƃ��낪�l���������Ă��Ēm��Ȃ��ԂɐM����ʂ蔲���Ă��܂��Ă��鎖������B��ŋC���t���āA�ǂ̂悤�ɂ��ē��H�����f�����̂��ǂ����Ă��v���o���Ȃ��ƌ����悤�Ȃ��Ƃ������Ē��������Ƃł͂Ȃ����낤�B�Ƃɂ���������������͐g�߂ɂ�����ł�������͂��ł���B

�@�ʂ����Ă��̎��A�v�l�͓����Ă��Ȃ������̂��낤���B���͂������A�v�l�������Ă��Ȃ������Ƃ͂ǂ����Ă��v���Ȃ��̂ł���B�����v�l�������Ă��Ȃ��Ƃ�����A�l�͂ǂ����ĐM���@�f�o���邾�낤�B�ǂ����ē����ԈႦ���ɐi�߂邾�낤�B

�@�K��������������ƍl�����Ƃ��Ă��A����Ŏv�l�̑��݂�ے�o���Ȃ��͂��ł���B�Ȃ��Ȃ炻�̎��͏K�����v�l�̓��������Ȃ����蓹�𐳊m�ɐi�ނ��Ƃ��o���Ȃ�����ł���B�܂�v�l���K���Ƃ������t�Ō���������ꂽ�����̂��Ƃł����āA�c�_�Ƃ��Ă��܂�Ӗ����Ȃ��Ȃ����낤�B

�@�܂��M������������̂́A�P�Ȃ�����Â��ł����Ďv�l�ł͂Ȃ��ƌ����l�����o�Ă��邾�낤�B�ނ͂��������o�̂����ɏ������˂��Ă��邾�����Ƃ�������̂ł���B

�@���͂����ے肷����̂ł͂Ȃ��B�t�Ɏ��͏������˂��܂��v�l�̈���ƌ��������̂ł���B�@���������v�l�͏������˂̐ςݏd�˂�ꂽ���̂��Ǝ��͍l����̂��B�Ⴆ�Θ_���I�Ȏv�l���������邽�߂ɂ͏������˂��Ȃ��Ă͍l�����Ȃ��B�`�Ȃ�a�A�a�Ȃ�b�A�b�Ȃ�c�A�_���͂��̂悤�Ɏ��X�Ə����f���Ȃ��猋�_���o���B���̒��ɂ͖��炩�ɏ������˂��܂܂�Ă���̂ł���B�@�Ⴆ�`�Ȃ�Ή��̋^�����Ȃ������I�ɂa�Ƃ����l�������܂��ƌ����悤�Ȏ���͂�������B�Ȃ�i�݁A�ԂȂ�~�܂�Ƃ��A��l�̒j�ƌ��������Ă��̎҂����l�j�q���v�������ׂ�ȂǁA��������肪����܂��B���̑Đ��I�Ȏv�����݂̎v�l�́A�������˂Ƃ����Ă������Č����߂��ł͗L��܂��B

�@�v�����݂̋����l���́A���������Ƃ���ŊԈ���Đ������������o���Ȃ��ƌ����悤�Ȃ��Ƃ������B����́A���̎v�����݂̕����ŏ������˂��Ă��邩��ɊO�Ȃ�Ȃ����낤�B�ł������I�ł���͂��̉Ȋw�҂ł����A���̌����̒��ɂ��̂悤�Ȏ�������o�����Ƃ͂���������Ƃł͂Ȃ��B

�@�܂�����ɂ���Ďv�l�������Ă����ł����āA�����l����Ȃ猋�ǂ̂Ƃ���������˂͎v�l�̈�`�Ԃ��ƌ�������̂ł���B

�@�������˂����K���I�v�l�̌���ƌ������Ƃ��o����̂ł���B

�@���̌���Ƃ���A�K���Ɋׂ��Ă��A�v�l�͓����Ă���̂��B�������̎v�l�͎����I�ɓ����Ă��邽�߂ɒ��ӂ͂ǂ����Ă��ɖ��ɂȂ��Ă��܂����낤�B���̂��߂ɋ����͎��R�A�ʂ̍l�����Ɉڂ��Ă��܂������ɂȂ�B�������Ē��ӂ��O�Ɍ��������߂ɁA���̏K���I�v�l�͎��o����Ȃ��܂܁A�܂��Ɏ����I�ɓ����Ă����̂ł���B

�@�������ĉ��x���J��Ԃ��ďK���I�ɂȂ����v�l�́A���o���Ȃ��Ă��K���ǂ��蓭���̂��B

�@���߂Ď����̎v�l�ɖڂ������Ă݂�A�K���������v�l�̑������Ƃɋ������낤�B�����Ȃ����Ă��铮��┻�f�̂قƂ�ǂ͏K���I�v�l�ƌ����Ă������낤�B�ӂƂ������ƂŎ����̂��Ă��邱�ƂɋC�t������A�ڂ��肵�ċ��邤���ɂӂƉ�ɕԂ����肷��B����Ɨ[�H�����ɂ��邩�l���Ă��������ɋC�t���Ƃ������悤�Ȃ��Ƃ͂�����ł����邾�낤�B

�@����͋C�t�����Ƃ��ɓˑR���̎v�l���n�܂�Ƃ����̂ł͂Ȃ��͂��ł���B���̂悤�ȍl�����͂��܂�ɂ��s���R�ł��邵�A�����I�ł͂Ȃ��B�������Ƃ���Ǝv�l�͊m���Ɏ����̋C�t���Ȃ����ł��N�����Ă���̂ł���B�@

�@�킽���̌���Ƃ���A�K���I�v�l�͏������˓I�ł���A�������_���I�ȗv�f�������Ă���B�܂�K���I�v�l�͗��O�v�l�̒��ԂȂ̂ł���B���O�v�l���K�����������o�̓��ɐi�߂���v�l�����K���I�v�l�ƌ����邾�낤�B

�T���ė��O�v�l�́A�^���ɑ��Ă���𐳖ʂ���������悤�Ƃ���v�l�ł���B����䂦�ɂ܂��^������ł������v�l���Ƃ��������̂ł���B���O�v�l�͂����^�����w���������Ƃ����o�����A�����Đ^�����̂��̂ɐ�����Ă��܂��悤�Ȏv�l�ł͂Ȃ������B

�@�Ƃ���ł��̏K���I�v�l�ɑ��Ă��܂��������Ƃ�������̂ł���B���o��Ȃ��v�l�ł͂����Ă��A����͌��Ǘ��O�v�l���K�����������̂ɉ߂��Ȃ��̂ł����āA���ӂ̌������Ȃ��Ƃ���Ŏv�l�͑������Ă���̂ł������B

�������܂����̎v�l�͌����Ă���ȉ��̎����ɂ͉���čs���Ȃ��ƌ������Ƃ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�ȉ��̎����Ƃ����͎̂��ɏq�ׂ�g�̎v�l�̂悤�ɁA���]�̓����Ƃ��Ă͂Ƃ炦���Ȃ��v�l��O���ɂ����Ă���B

�@�܂肱�̏K���I�v�l�͗��O�v�l�ƂȂ����Ĉ�̎v�l�̗̈�����̂��B���ǂ̏��A����͓��]�̓����ɂ��v�l�̈�Ȃ̂ł���B

�@���邢�͂����������邾�낤�B���Ȃ킿�K���I�v�l�����͗��O�v�l�Ȃ̂ł����āA����͎��o���Ă��邩�����o���̈Ⴂ������ɉ߂��Ȃ��B���O�v�l�������������悤�ɁA�K���I�v�l���܂��T�^�I�ȋ��\�̋�Ԃ����o���̂ł���B���������ďK���I�v�l�͗��O�v�l�������ł������悤�ɁA�����ċ��\�̐��E����o�邱�Ƃ͂Ȃ��B�܂���݂Ɏ��鎖�͂Ȃ��̂ł���B

�@���̗̈�̎v�l�͍ł��l�ԓI�Ȏv�l��ԂƂ������A�{���A�v�l�ƌ������̗̈���w���͓̂��R�����m��Ȃ��B

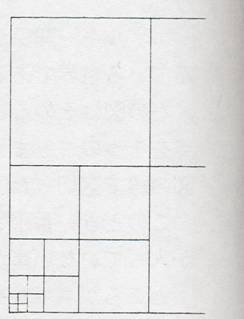

���ۂ��̗��O�v�l�����t�����o�����̂ł���A���̂��Ƃ��w�������T�O�⒊�ۓI�Ș_���ݏo���A���ׂĂ̂��̂�����\�Ȑ��E�ɕς��悤�Ɠ����B���t�ɂ���Đ��E���敪���A�ی����������ȒP�ʂɐ��E�ʂ��čs���̂ł���B���ꂪ���O�v�l�̍ł��傫�ȓ����ƌ������Ƃ��o����B

�@�����Ă��̂��Ƃ��t�ɋ��\���̌��ƂȂ��Ă��鎖�����B�͌��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B

�@���̎v�l�͐g�̂Ƃ͂������Ȃ��A�����ɐ��_�I�Ȏv�l�ƌ������Ƃ��o���A�ł��l�ԓI�Ȏv�l���E�����グ�Ă���̂ł���B

���ǏK���I�v�l�͗��O�v�l�̈ꕔ�ł���A���������o�̈ł̒��ɉ�������Ă��邾���ł����āA���ӂ�������������Ăі��m�ȗ��O�v�l�Ƃ��ĕ����яオ��v�l�Ȃ̂ł���B

�i�g�̎v�l�j

�K���I�v�l�����O�v�l�̈ꕔ�Ƃ��čl������v�l�������̂ɑ��āA�g�̎v�l�͊���I�v�l�̈ꕔ�Ƃ��ė������邱�Ƃ��o����B

���Ȃ킿�g�̎v�l�͎��o����Ȃ�����ɂ��v�l�Ȃ̂ł���B�������g�̎v�l�́A����̍\�����̂��̂ɑΉ����A�ŏI�I�ɂ͎��݂��̂��̂ł���ӎ��ɒ������čs���v�l�ƌ������Ƃ��o����̂ł���B

���B�͂���܂łɊ���ɂ��āA�G��ė����B�i��R���j����ɂ��Ί���́A�F����̂ƁA�F���ΏۂƂ̑��݊W���琶�ݏo�����P�������̔��f�����̊�{�ƂȂ�B�����Ă��̊W��������邽�߂̍ł����{�I�ȑ��u�́A���̓��ɐ��܂������ƁA�s���Ƃ�����̑�����������������̂ł���B��������B�͐g�̓I�u���E�s���v

�ƌĂB

���̐g�̓I�u���E�s���v�Ȃ�����́A�l�������Ă�������Ɏ����̐g�̂Ɋ�������̂ŁA����ΐ������Ƃ������邾�낤�B�܂��ɂ���͐��������ɑ���g�̂̊����Ȃ̂ł���B����͕\���ȑO�̑̌����̂��̂ł���B�l�͂�����u�����v�Ƃ��Ď��̂��B

�u���E�s���v�̌����d�g�݂́A�F���̉^���Ɛg�̂̐��������Ƃ�����̃G�l���M�[�̑����ɂ���B

�����������F���̗���ɏ]�����ɂ͉��������܂�A����ɔ�������̂ɑ��Ă͕s�����Ƃ��Ď������������݂���B���̉����ƕs�����̓V�[�\�̂悤�Ɍ��݂Ƀ��Y�������Ȃ��猻��A���̌��ʐV��ӂ��i�݁A�g�̂��������čs���̂ł������B

���̐g�̓I�u���E�s���v�͂₪�Đ��_�I�u���E�s���v�ɔ��W���A�F���Ƃ����܂��Ċ���ݏo���̂ł���B

����̔w��ɂ́A�܂��ɂ��̂悤�Ȑl�ԑ��݂̍ł������I�ȕ����ɘA�Ȃ��čs�������̃V�X�e�����B����Ă���̂ł���B�����̒��ɂ͎��o����Ȃ��܂܂ő��݂��Ă���g�̓I�u���E�s���v���\���l������̂ł���B

�����Ŋ���ɂ��v�l�ɂ́A���B������I�ɑ̌����邢���銴��I�v�l�ƁA�����o�Ȋ���̗̈�ɑ��݂���v�l���l������B

���̂�����҂�g�̎v�l�Ɩ��t����̂ł���B�g�̎v�l�̍ł��[�������ɐg�̓I�u���E�s���v�����݂���B����́A�������ێ�������������ׂ̂����Ƃ���{�I�ȑ��u���ƍl������B

���������Ă��Ƃ����ꂪ�����o�̒��ɂ������Ƃ��Ă��A�g�͎̂��琬�����邽�߂̐����̎������u���E�s���v�Ƃ��Ĕ��ʂ��Ă���ƍl������̂��B���͂�����܂��v�l���Ǝ咣����̂ł���B

�Ⴆ�ΐ��܂ꂽ����̐����ɂƂ��āA�u���E�s���v�̔��f�͖��炩�ɖ����o�̈ł̒��ɕ�����Ă���B����͑S���̖����o�̂܂܂ɉc�܂�鐶���������̂��̂ł���B

���́u���E�s���v�͂܂����_�I�u���E�s���v�����ݏo�����O����A���̎��𐳂������ɓ����čs�����Ƃ��Ă���A�����ɂ͊m���ɉ����̕��ɐi�����Ƃ���g�̓I�Ȕ��f������B�܂��ɐg�̓I�Ȏv�l�ƌ����ׂ��Ȃ̂ł���B

�����͂��̖{���Ƃ��āA�����ƕs�����ƌ�����̎��������B�g�̂͗l�X�ȊO�E�Ƃ̌��������Ȃ��琬�����čs���B���̉ߒ��ɂ����Đg�̓I�u���E�s���v�͋x�ގ��Ȃ������^���𑱂���̂��B�����Ɏv�l�����܂�Ă���̂ł���B

���̎v�l�͗��O�v�l�̂悤�ɁA���_�I�Ȏv�l�Ƃ͌����Ȃ��B�������A�����̐g�̂ɐ��ݏo���ꂽ�����ʂ��I�����Ȃ��琬�����čs���ߒ�������Ȃ�A�����ɂ͖��炩�Ɏv�l�̌`�Ԃ����݂��Ă���̂ł���B�������̎v�l�����o���Ă��Ȃ������̂��ƂȂ̂��B������v�l�Ƃ��ĂƂ炦��͓̂��R�̎��ł��낤�B

�g�̓I�u���E�s���v����b�ɂ��Ă��邱�Ƃ���A���̎v�l����ɐg�̎v�l�ƌĂ̂ł���B

�Ƃ���ł��̐g�̓I�u���E�s���v�������ɍl����Ȃ�A���̍\���̒��ɂ��łɋ��\���������Ă���B�Ȃ��Ȃ炻��́A���ɏq�ׂ��悤�Ɂu���E�s���v���̂��̂����������ɂ�����g�̂̊W�������Ă��邩��ł���B

�W�͂��̂��Ƃ̏�Ԃ��������̂ŁA���ꎩ�̂͐^�����̂��̂ł͂Ȃ��B�^���͂��̊W�ݏo���Ă���g�̂̕��ɂ���̂ł����āA�g�̂̎������W�Ƃ��Ĕc������n�߂鏊���狕�\�������ݏo����ė���̂ł���B

���_�A�F���������܂�Ă��Ȃ������ł́u���E�s���v�͎��B���l���Ă���悤�Ȍ`�ő��݂����ł͂Ȃ����낤�B���̎����ɂ́u���E�s���v�ƌ������t���̂��̂��܂����ݏo����Ă��Ȃ��̂ł����āA�܂��ɂ��̈Ӗ��ŊW���̂��̂������Ƃ��Ċ����Ă���ɉ߂��Ȃ����낤�B���������Ă�������\�Ƃ����̂͌����߂���������Ȃ��B

����ǂ��A���������ɉ��炩�̔��f�A���邢�͑I��������Ƃ���Ȃ�A�܂���������߁A�s�����������Ƃ����悤�ȃV�X�e�������݂���Ȃ�A�����ɂ͊m���ɋ��\���̉肪���܂�Ă���ƌ���ׂ��ł��낤�B

�����Ă����A�t�ɂ��̂悤�Ȕ��f����ؑ��݂����A���ׂĂ������I�ɓ����Ă��邾���̊����������̂��ׂĂ��Ƃ���Ȃ�A���̂悤�ȍ\���̒����琸�_�I�Ȏv�l�̐��ݏo����鎅���������������Ƃ͂قƂ�Ǐo���Ȃ��̂ł���B

�S�Ă������I�Ȑ����^������͒m���͐��܂�Ȃ��B�l�Ԃɒm�������ݏo�����̂́A���̐g�̓I�u���E�s���v�̒��Ɋ��Ɍ̂Ƃ��Ă̑I�f����V�X�e�����萶���Ă��邩��ɂق��Ȃ�Ȃ��ł��낤�B�g�̎v�l�ɂ����鋕�\���́A�܂��ɂ��̐g�̓I�u���E�s���v�̍\���ɂ��̂ł���B�g�̓I�u���E�s���v�͂₪�Ēm�����A���_�I�u���E�s���v�ݏo���A�g�̎v�l�_�v�l�ւƔ��W������̂ł���B

�u���E�s���v�̐��܂��O�ɂ͂����ӎ��������������B�i��Q���j

�ӎ��͐����̍ł��[�����ł������̂ł��邪�A�g�̓I�v�l�͂₪�Ă��̈ӎ��Ɏ����Ď��݂ɗn������ōs���B���邢�͂������l�Ԃ̓�����Ƃł������邾�낤���B�܂��ɂ����͉F���Ɛl�ԂƂ̐ړ_�Ȃ̂ł���B

�v�l�͎��̂Ƃ��낱�̐ړ_���琶�܂�Ă���ė����B�v�l�Ƃ̓G�l���M�[�̌����ƕϑJ���̂��̂ł���A�s�ׂ̈�킾�ƍl���鎄�̕K�R�I�Ȍ��_�������ɂ���̂ł���B

�{���v�l�͋��\�Ƃ��ĂƂ炦����B�������B�͗l�X�Ȏv�l�̌`�Ԃ̒��ɋ��\�������Ă����̂ł������B�������Ȃ���A�����Ɏ����Ďv�l�����\�Ƃ��Ă����ł͂Ƃ炦��Ȃ���肪�o�Ă���B

�ӎ��Ƃ������݂��̂��̂̒�����m�������ݏo�����B����͓����ɔF���̔����ł�����̂����A����͌����Ă݂�Ύ��݂��n�Ɍ����Ă��Ƃ��A�����ɋ��\�ݏo���v�l���o�t�̂悤�ɉ���o���ƌ����悤�ȃC���[�W�Ƃ��ė��������B���̎����B�͎v�l�Ƃ����o�t���������o���čl���邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂��B���ɂ�������Αo�t�͌͂�Ă��܂������Ȃ��B��n�������đo�t�͉��̈Ӗ��������Ȃ��B���̂Ƃ��뗼�҂͈�̂̂��̂Ȃ̂ł���B

�v�l�͋��\�������B���\�����̉e���Ɨ�������Ȃ�A���̉e����肾�����̂������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���ꂱ�������݂Ȃ̂ł���B

�܂��Ɏv�l�Ƃ͎��݂̉e�Ȃ̂ł���B

���݂̒��ɌƂ��Ă̑��݂������ƁA�����ɗl�X�ȊW�����ݏo�����B���̊W�������݂̉e�ł���A�v�l�̏o���_�Ȃ̂ł���B

���̈Ӗ����猾���ΐg�̎v�l�͋��\�Ǝ��݂��ł��ڋ߂��Ĉ�ɂȂ�n�_�Ƃ��ė������邱�Ƃ��o���邾�낤�B

�v�l�͂܂��ɂ�������n�܂�̂ł���B

���B�͐g�̎v�l�����čs�������ɁA�v�l�̍ł����n�I�ȕ����ɗ����������B���̗̈�͉F����Ԃ���l�Ԃ����܂�邻�̏u�Ԃ��܂�ł���̂ł���B

���̎v�l�̌��_�́A���Ɍ��錴���o�v�l�Ɩ��I�v�l�ɂ������͂��ł���B��i�����B

�i�����o�v�l�j

�����o�v�l�͂��łɌ��������I�v�l�ƈ�̂܂Ƃ܂�����B

�܂�����ŁA���̎v�l�̊�{�I�ȗv�f�͐g�̂Ɍ����l�X�Ȋ��o�Ɋ�Â��Ă���A������܂��g�̓I�v�l�ł���B

���o�Ƃ͑̂̊e���ɂ��銴�o�킪�O�E�̎h���Ɋ������āA���E���������̌����鑕�u�ł���B���B�����܂��Ɋ����Ă��鑶�݊��A�������A�g�̊��ƌ������̓��o���͂قƂ�ǂ��̊��o�ɂ���Ă���ƌ����Ă����ł��낤�B

���̂������o���ꂽ���o�v�l�������I�v�l�ƌĂB����͂��łɌ��ė����悤�ɏ�O�v�l�̈�ł����āA�v�l�̍ł����������Ɏ���A���B���o���ɓ����čs���\���������Ă����̂ł���B

������o����Ȃ����o�v�l�����̊����I�v�l�Ƌ�ʂ����B�����Ŏ��グ�錴���o�v�l�͂܂��ɂ��́A�����o�̊��o�v�l���w���Ă���̂ł���B����Ό����o�v�l�́A�̓��ɐ��܂�Ă��Ȃ��疢�����o����Ȃ��v�l�Ȃ̂ł���B

�Ƃ���Ŋ��o�͎��o�̂悤�ɖ��m�ɐ��E���w�������悤�Ȑ��_���̋������̂���A�Ɋo�̂悤�ɋɂ߂Đg�̓I�Ȃ��̂܂ŁA�l�X�ȍL����������Ă���B����͑S�g�ɑ��݂���̊��ƌ����悤�B

����́u�W�v�ƌ������\�̉�����̓��Ɏ����Ă������A���o�͂��ꎩ�̈�̎����Ƃ��ĂƂ炦����B�܂芴�o�͐g�̓I�u���E�s���v�Ƃقړ������ɑ��݂���g�̂̎������x�[�X�ɂ��Ă��Ȃ���u���E�s���v�̂悤�ȑΗ�����T�O�������Ȃ��B�܂��Ɏ������̂��̂ƌ������Ƃ��ł��悤�B���̈Ӗ��Ŋ��o�͊���ɔ�ׂĂ����݂ɋ߂��ƌ������Ƃ��o����̂ł���B

�Ƃ���Ŏ��o�⒮�o�́A���o��̎h���ɂ������������ɐ��E��F��������B����͊��o���u���ɁA���O�v�l�ƂȂ����Ă��鎖�������Ă���̂����A���B�͂���������āA���o�����o�Ƃ��Ă����A

���E�̔F�����̂��̂Ƃ��ĂƂ炦�Ă��܂��X�������邾�낤�B

�����������o�v�l�ɂ����ẮA���������킯�ɂ͂����Ȃ��B���o�͂�����������Ȃ����Ƃ��ĂƂ炦���Ă���ɉ߂��Ȃ��̂ł���B�Ƃ����Ă��ƂƂ͔F�������A�Ԃ����Ă��ԂƂ͊����Ȃ��ڂ���Ƃ������o�B�ڂɂ���Ă�����i�͂����Ӗ��̂Ȃ����̏W�܂�Ƃ��ĂƂ炦�������ł���B�����ɏ����Ȋ��o�Ƃ��Ă̎��o�̎���������̂ł���B���邢�͊��ɗᎦ�����悤�ɁA�F���̎��ӂŎ��o����Ȃ��܂����čs�������o������B

���̂悤�Ɍ����o�v�l�́A�ڂɂ���Ă�������F������Ȃ��܂ܑS���̖������łƂ炦����ׂɁA��������̌��i�Ƃ��ĂƂ炦���邱�Ƃ͂Ȃ��B

�܂�ڂɂ�����͉̂��ł���A������R���ƌ����悤�Ɏ��o�ɍL����w�i��l�X�ɋ敪���Č��Ă���̂ł͂Ȃ��A���i�̂��ׂĂ��������̂܂܁A������̂��̂Ƃ��ĂƂ炦�����ł���B

�Ӗ��t�����Ȃ����ɂ�銴���������g�̂ɂ����āA����������͎��o����Ȃ��܂ܑ̓��Ɏc����Ă���B���ꂪ�����o�v�l�ł���B

���������̑̓��ɐ��܂ꂽ�����o�̎��o�́A���o�����ƁA�Ƃ���ɈӖ���^����ꕪ�����N����B���E���F�������̂��B�������Ď��o�͂��̂܂���Ԃ��L���čs���̂ł���B

�Ӗ����^������ƌ����̂́A�����ɔF����̂������Ă��鎖��\���Ă���B���������u�Ӗ��v�ƌ����̂́A��́����ɂƂ��Ă̊W�A�Ӗ��t���̎��ł����āA��̂��Ȃ���ΈӖ������������ɂ���Ƃ����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B���E�͂����N�����Ă��邾���ł���A�����ɈӖ��ȂǑ��݂��Ȃ��B�����u���v�Ƃ�����݂̂̂��Ӗ���K�v�Ƃ��邾���Ȃ̂ł���B���̂��Ƃ����B�͏[���ɗ������Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B

���̂��Ƃ��猾���A�����o�̊��o�Ƃ����̂́A�F����̂����������ɐ��܂��������ƍl������B�܂茴���o�v�l�͔F����̂ł���u���v���܂����ݏo����Ȃ����̑O���瓭���Ă���v�l�ƌ������Ƃ��ł��邾�낤�B

�Ƃ���Ŏ��B�͕��ʁA�ڂɂ������̂����ł��邩�F�����悤�Ƃ���B���ꂪ���̂̒m��Ȃ����̂Ȃ�A���ӂ͈�w���̕��Ɉ����t�����邾�낤�B����͉��Ȃ̂��ƌ����₢���������o��ʂ��Ĉ����N������₪�ĐV�������ꂽ���̂ɖ������邾�낤�B

�V���Ȑ������Ȃ�A���ꂪ���ނɑ�����̂��A�ǂ�Ȑ��Ԍn�����̂��A�ώ@�ƌ����������A���̓��̂̒m��Ȃ����̂����ɐl�Ԃ̒m���̈�[�ɉ�������B

���̉ߒ��̒��ŁA���o�̓����͌Q���Ă���B���o�������Ċώ@�͂��蓾�Ȃ����A���̐������̑��݂���m�邱�Ƃ��o���Ȃ��̂͌����܂ł��Ȃ����Ƃł���B�������Ď��o�́A���t���g�����O�v�l�ɍł����ڂɂȂ����čs���̂��B

�l�͌������̂�^���ƍl���鋭���X��������B�������̂͌��t�����͂邩�Ɍ����I���ƍl����B�܂��Ɉꌩ�͕S���ɔ@�����ƌ����邾�낤�B

���_����ɂ͗��R������B���Ƃ��ƌ��t�͐l�Ԃ����o�������̂ł��邪�A���o�͍ŏ����玩�R�ɔ�����Ă���l�Ԃ̓���������ł���B���������Ċ��o�͂��ꎩ�̂ł��łɑS�Ă�\���Ă���ƍl�����邪�A���t�͂���������ɂ͍s���Ȃ��B

���o�⒮�o�ȂǗl�X�Ȋ��o�������āA�l�͎����Ƃ�������͂ސ��E���������čs���B����������A���t�͂��̎������ꂽ���E��������A�\�����悤�Ƃ��Đ��ݏo���ꂽ��i�̈�ɉ߂��Ȃ��̂ł���B

�O�҂͎����̑̌��ł���̑��āA��҂͒P�Ȃ�\����i�ł���Ƃ������̈Ⴂ�͑傫���B���悻��u�̑̌��ł����Ă��A�����S�����ĕ\�����Ƃ������̂��ł͂Ȃ����낤�B

���t�͂��Ƃ��Ɛ^���Ƃ͖��W�ȋL���ł����Ȃ������B���������Č��t�͌������̂̈ꕔ���͓`���邪�A�����������Ă��ׂĂł͂Ȃ��B�l�͂��̂��Ƃ��[���m���Ă���̂��B

�܂肱���������Ƃ��o����B�l�Ԃ����̉F���ɐg�̂��Ƃ��A

�����Ɋ��o���������āA���E�Ǝ�����̌����n�߂�B�F���G�l���M�[�̂������ɐg�̂����ݏo����A���̑̂ɂ���߂�ꂽ���o�킪����Ă���l�X�ȃG�l���M�[�Ɋ��������̑��݂���������B�l�Ԃ͂��̂悤�Ɏ�������芪�����E�̂���悤���A���o��ʂ��đ̌�����̂ł���B����́A�܂������̌��ł����m�蓾�Ȃ��A�m�o�ȑO�̎v�l�Ȃ̂ł���B

�₪�Đl�Ԃ͎����̑̓��ɐ��܂�銴�o�����o���n�߂�B�ڂɉf����i�⎨�ɕ�������l�X�ȉ��A���Ɋ����鈳�͂�ɂ݁A�L�C�□�o�A�����̎h���͎���̐����ɒ��ړI�ȊW�������A���o�����l�ԂɂƂ��Ă̍ł��g�߂Ȓm�o�̑ΏۂƂȂ��čs�����낤�B

�m�o�������n�߂�ƁA���E�ׂ͍����敪����čs���B���t�͂܂��ɂ��̋敪�������\�����߂ɐV�������o�����B�Ⴆ�ΉԂƌ������t���ו������ƁA�Ԃт��ԕ��ƌ������悤�Ȍ��t�����ݏo�����B����ɋ敪���i�߂���ƁA�זE�A�^���p�N���A�j�_�A���q�A

���q�ƌ����悤�ɁA�V���Ȍ��t�������ɐ��ݏo���ꑱ����̂ł���B

���t�͂��̂悤�ɒm���ɂ���Č���Ȃ����o�����l�H�̎Y�����Ƃ������邾�낤�B

�����Ō����o�v�l�ƌ����̂́A���̌��t�����ݏo�����O���瑶�݂��Ă��邱�Ƃɒ��ӂ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�l�Ԃ͌̂Ƃ��Đ��ݏo���ꂽ���̏u�Ԃ���A���E�Ǝ����Ƃ������E�̐���ŌJ��L�������̐��E�̃G�l���M�[�̌𗬂�������������B�����A�����A�Z���A�Η��A�}���A�����A�l�X�ȊW�����E�Ɛl�ԑo���̊ԂŌJ��L������B���o�͂܂��ɂ��̉F���G�l���M�[�̔g�����A�������ᔻ�̂܂܂Ɏ�����������̂ł���B�����o�v�l�͂����ɂ���̂ł���B

�l�Ԃ��F���Ƃ������삩�猩��ƁA��C�ɐ��܂ꂽ��̖A�̂悤�ȑ��݂ł������B

��C�ɊC�����������ӂ�Ă���悤�ɁA�F���ɂ̓G�l���M�[���[�����Ă���B���͂��̃G�l���M�[���F���ӎ��ƌĂB�����đ����̓����ɂ���āA���̉F���ӎ��̒��ɂP�Ȃ鑶�݁A���Ȃ킿���B�̐g�̂����グ��̂ł���B

�g�̂͂��̓����ɉF���ӎ�����荞�݁A�����ɊC�ɕ����ԖA�̂悤�Ȏ��Ȉӎ��̗̈�����̂ł������B�i��O���j

�����Ċ��o�͂��̖A�̕\�ʂɂ����镔���ɑ������āA�����ƊO�̐��E���Ȃ킿�F���ӎ��Ƃ̊Ԃɐ��܂�鑊����߂炦��B�܂芴�o�͎��Ȉӎ��ƉF���ӎ��̍U�ߍۂɐ��܂��G�l���M�[�̑��ݍ�p���̂��̂ł���A�l�͂�����u�����v�Ƃ��Ď~�߂�̂ł���B

���o�Ƃ͂��̂悤�ȃG�l���M�[�̔g���ɊO�Ȃ�Ȃ��B

�����Ƃ����o�͐g�̂̕\�ʂɂ��邱�̂悤�Ȏ��������Ɍ�����̂ł͂Ȃ��B�܂�g�̂̓����ɋN����G�l���M�[�̌����Ɨh�炬�ɑ��Ă������Ƃ��ĂƂ炦��̂��B���̎����́A�g�̂������ɍ݂�Ƃ������݊��ł���A������g�̊��o�ł���B

���̑��݊��͎��Ȉӎ������o���B����͐��������ɔ������Ȉӎ��̗h�炬�A���Ȃ킿�G�l���M�[�̔g���ł���A�����Ă��̔g�����̂��̂������Ƃ��đ̌������B�����Ɏ�������ƌ������o�́A���̔g���ɑ���������̂��̂Ȃ̂ł���B�������������ɑΉ����āA�g�̎v�l��������Ǝ��͍l����B

�Ƃ���ł��̂悤�ɁA�����o�v�l�̓G�l���M�[�̔g�����̂��̂Ƃ��ĂƂ炦����B����Ƃ����ł́A���\�͑��݂��Ȃ��ƌ������Ƃ��ł��邾�낤�B�Ȃ��Ȃ炻��̓G�l���M�[�Ƃ������݈ȊO�̉����ł��Ȃ�����ł���B���݂��̂��̂�̌�����B���̑̌��̒��ɋ��\�͂���ė��Ȃ��̂��B

�v����Ɍ����o�v�l�͎��݂��̂��̂ł���B�����Ă����Ől�������Ƃ��đ̌����Ă���̂́A�ϓ�������݂̗h�炬���̂��̂��ƌ�����̂ł���B

�O�߂ł͐g�̎v�l�͉F���Ɛl�Ԃ̐ړ_���琶�ݏo�����Ə��������A�����Ō��������o�v�l�́A�܂��ɂ��̐ړ_���̂��̂��ƌ�����̂ł���B

�����ŕt�������Ă����Ȃ�A��O���ł͎��͐g�̂̕\�ʂɌ���銴�o�A�����銴�o��ɂ���đ̌���������݂̂����o�Ƃ��ĂƂ炦���̂������B

���������đ̓��̎����������g�̓I�u���E�s���v�Ƃ��ė��������̂ł��������A���͂����ł���Ɋ��o�̗̈���L���Ă���B�܂芴�o���A���o��ɂ��̌��Ɏ~�܂炸�A�g�̎��g�������Ă���̓��̎����ɂ܂ʼn����L�����̂ł���B�����g�̊��ƌĂB

���o�Ƃ̓G�l���M�[�̔g�����̂��̂������Ă��邤���߂����A�u�����v�Ƃ��ĂƂ炦�����̂ƍl����Ȃ�A���o�͓��R�Ō�ɂ͑̓��̃G�l���M�[�̗h�炬���̂��̂ɍs�������Ă��܂��B����͊��o�����Ȉӎ��ƉF���ӎ��̑����ɂ��h�炬�����ɂ͎~�܂炸�A���Ȉӎ����̂��̂̔g���ɂ܂ŋy�Ԃƌ������Ƃ��Ӗ����Ă���̂ł���B

���̂悤�Ɋ��o�̗̈���g�������̂́A���o���o�̊��o�������o�ɂ܂ōL���čl��������ł���B

���Ȃ݂ɐg�̓I�u���E�s���v�͂��̐g�̊���P�������ŐF�����������̂ƍl������̂ł���B�g�̊��͑̓��ɑ��݂��鎩�Ȉӎ��̗h�炬��̌��Ƃ��ĂƂ炦�����̂ŁA����Ύ��Ȉӎ����ꎩ�̂̑��݂������Ƃ��Ď�������̌��Ȃ̂ł���B

�����o�v�l�́A���̂悤�ɃG�l���M�[���ꎩ�̂������Ƃ��Ď��A�����ɉ��炩�̑��݊���̌�����B����Ƃ��̂��Ƃ́A���Ȉӎ��̑̌��Ƃ��Ă̐g�̊��Ɏ~�܂炸�A���ɂ͐g�̂��z�����F���ӎ��ɂ܂Ŏv�l���y��ōs���\�����͂��ł���̂ł���B

�����Œ��ӂ��ׂ����Ƃ́A�����̎v�l�͖����o�̐��E�ōs���Ă��鑶�݂̎������ƌ������Ƃł���B

�킽���͂��̈Ӗ��Ŏ��݂Ƃ������t���g���B�v�_���v�l�ŏq�ׂ��o���Ƃ́A���̐g�̎v�l�Ƃ��Č������݂����܂Ȃ����o���邱�Ƃɂ���Ď�������ƌ����Ă������̂ł���B

�i���I�v�l�j

�v�l�̌`�Ԃ̍Ō�ɁA���͖��I�v�l�ɂ��čl���Č������B

���̌��t�͂��������t���I�Ȋ��������邪�A�����������ɂ͎v�l�S�̂��x����d�v�ȓ��e���B����Ă���̂ł���B

���I�v�l�Ƃ́A�v�l�Ǝv�l�̌��Ԃƍl����Η������₷�����낤���B�v�l����̍s�ׂƌ��Ȃ��Ȃ�A���I�v�l�͕s��ׂ̎v�l�ƌ������Ƃ��o����̂ł���B

��ɓ������{�[���͊Ԃ��Ȃ����ɗ�������B���̎��A�㏸�Ɨ����Ƃ�����̉^���̐ړ_�ɁA�S�������Ȃ���_�����݂���B���̂ł�������̂ł��Ȃ��B��������ɐÎ~�����u�Ԃ������ɂ���B

���I�v�l�͂��̐Î~�����{�[���Ɏ��Ă��邾�낤�B

���̃{�[���̐Î~�͒ʏ펄�B�ɔF������Ȃ��悤�ɁA���I�v�l�͂��Ƃ����o���ꂽ�v�l�̒��ɍ݂��Ă��A����݂̂����o���ĔF�������悤�Ȏ��͂܂��Ȃ��̂ł���B

���\���̂����Ƃ��������O�v�l�ɖڂ������Č���Ζ��炩�Ȃ悤�ɁA�v�l�͎��X�Ɠ��̒��ŕϓ]����B��̌����ɖv���������]�łȂ�����A������̂��Ƃ��l�������邱�Ƃ͂قƂ�Ǖs�\�v����B����قǎv�l�͖ڂ܂��邵����щ���Ă���B����͎����̓����U��Ԃ��Č���A��������[�����鎖���ł��낤�B

���B�͂`�ɂ��čl���Ă��鎞�ł��A�ӂƉ������ڂɎ~�܂��āA�ˑR�a�ɂ��čl���n�߂鎖������B����Ƃ�������b�Ƃ����l���������N������A�܂����≽���̎h�����Ăc�ɂ��Ă̍l�����N�����ė���B���̂����ɉ�ɕԂ��āA�܂��`�ɂ��Ă̎v�l�ɖ߂�ƌ������悤�ɁA�v�l�͖ڂ܂��邵���ϓ]���čs���̂ł���B

�Ƃ���Ŏ��̌��������̂́A���̎��A���ꂼ��̎v�l������čs�����̍��Ԃɂ́A��ɖ��I�v�l�����݂��Ă���ƌ������ƂȂ̂ł���B

�e���r�̃`�����l�����ւ��鎞�ɁA��u��ʂ������Ă��܂��悤�ɁA�v�l�ɂ���čL�����Ă�������Ԃ͈�u�Ԗ��ƂȂ�B���̎v�l�������ɂ���ė��邽�߂ɁA���B�͂قƂ�NjC�Â����ɐ����Ă��邪�A���͂܂��ɂ��̏u�ԁA����Ԃ͏��������Ă���̂ł���B

�����ɖ��I�v�l�����݂���̂ł���B

�������B�����̖ڂ܂��邵���v�l���~�����邱�Ƃ��o�����Ȃ�A���̂Ƃ������ɂ͎���Ԃ̑��݂��Ȃ����E���o�����邾�낤�B�����͂܂��Ɏ��݂��̂��̂Ƃ��ẮA����Ԃ��o�����Ă��鎖�ɂȂ�̂��B

����͌���Ύv�l�̗��Ԃ��Ƃ��ė������邱�Ƃ��o���邾�낤�B���Ȃ킿�v�l������Ԃ����Ƃ���Ȃ�A���I�v�l�͌���Ԃ��̂��̂̎v�l�Ȃ̂ł���B�����ɂ͔F����̂��鎄���̂��̂������̂��B

���������Ė��I�v�l�͎��o����邱�Ƃ��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ疳�I�v�l���̂����łɎ��o�̎�̂���u���v��Ȃ�����ł���B���o�Ƃ́A���̎��������Ŏ����̎v�l��m�鎖�ł��邪�A�����m��ׂ������̂��̂����݂��Ȃ����莩�o�͂���悤���Ȃ����낤�B

�`�Ƃ����v�l�ɂ��Ă��A�a�ɂ��Ă̍l���ł����Ă��A���B��������v�l�͂ǂ�ł��A�����Ɏv�l�����̂Ƃ��Ă̎������݂���B

�������`�Ƃa�̎v�l�̊Ԃƌ����̂́A�`�̎v�l�̏I���ƁA�a�ɂ��Ă̎v�l�̎n�܂�̐ڂ��镔���ł����āA����͂ǂ��l���Ă݂Ă����ł������蓾�Ȃ��B�������炩�̎v�l�����݂���Ƃ���A����͂����`�Ƃa�̊Ԃɂo�Ƃ����v�l������Ƃ��������ŁA�����Ȃ�`�Ƃo�̎v�l�̊ԂƂ���������肪�o�Ă����ł��邩��A���ǂ`�Ƃa�̊ԂɐV���Ȏv�l�����݂���Ƃ͍l�����Ȃ��̂ł���B�����ɂ�����̂́A���ł����Ȃ��B

�v�l�̓G�l���M�[�̔g�����Ǝ��͍l����B����Ƃ��̖��͔g���̂O�̒n�_���Ӗ����Ă��鎖�ɂȂ�B�v�l���F���ɐ��܂ꂽ��̃G�l���M�[�g���Ƃ���Ȃ�A���̔g�̃G�l���M�[�I�ɂO�̒n�_�͕K�����݂���B����͎v�l�Ǝv�l�̊Ԃɂ���A���o�̐��ݏo����邻�̈����O�ɂ���A���ƕs���̒��Ԃɑ��݂���̂ł���B

���̂��Ƃ���̓I�Ɍ��Ă݂�ƁA���Ƃ��Ί��o�I�v�l�ɂ��Ă̓G�l

���M�[�̊W�͉E�̐}�̂悤�ɂȂ邾�낤�B

���o�͎h���������đ傫���Ȃ����菬�����Ȃ����肵�Đ}�̂悤�ɔg�����J��Ԃ��B�i��O���j

���̂Ƃ��̖��Ƃ͐}�̈ӎ��̒n�������w���B����͐g�̂̓����ɑ��݂��鎩�Ȉӎ����̂��̂ƌ����邾�낤�B

���邢�́u���E�s���v�ɂ��Ă݂�A����͉����ƕs�����̒��Ԃɑ��݂���B���ƕs���̓���ւ�邻�̒��ԁA����͐U��q�̉^���Ɏ��Ă��邾�낤�B���ƕs���̗��[���s�������U��q�͉�����s���Ɉڍs����Ƃ��A���邢�͕s��������ɕς�낤�Ƃ��邻�̏u�ԂɐU��q����~����B���̒n�_�������Ȃ̂ł���B���B�͑�O���ŁA

�����ƕs�����̊Ԃɖ����ƌ������̂�ݒ肵�����A�܂��ɂ��̖������w���̂ł���B